【2025年最新版】不動産業界のM&A戦略|事業承継・売却で押さえるべきポイント

不動産業界では、少子高齢化や人口減少に伴う市場構造の変化、後継者不足の深刻化を背景に、M&A(企業の譲渡・売却)の重要性が年々高まっています。特に中小規模の不動産会社においては「事業承継」を円滑に進めるための選択肢としてM&Aを活用するケースが増加しています。本記事では、不動産業界の現状と市場動向、M&Aの特徴や成功事例、法改正の影響、売却前に整理すべきポイント、そして今後の展望について解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

不動産業界とは?市場規模と最新動向

日本の不動産業界の市場規模

不動産業界は、日本経済において極めて大きな比重を占める産業です。内閣府「国民経済計算」に基づくデータによれば、不動産業の名目GDPは約64.9兆円にのぼり、全産業に占める割合は11.0%とされています。

【出典:不動産業界の全産業内での位置づけ】

これは製造業や建設業に匹敵する規模であり、住宅やオフィスといった個人消費・企業活動に直結するだけでなく、金融・保険業とも密接に関連している点が特徴です。さらに、国内の不動産業は事業所数約40万拠点、従業者数約170万人に及ぶとされており、雇用の面でも大きな役割を果たしています。

住宅取引やオフィス賃貸に加え、近年は物流施設やデータセンター、ホテルといった事業用不動産も市場を牽引しています。とりわけ都市部の再開発や外国資本による投資が活発化しており、一方で地方においては人口減少に伴う需要縮小が顕著で、地域間格差が広がっています。

業界構造と主要プレイヤー

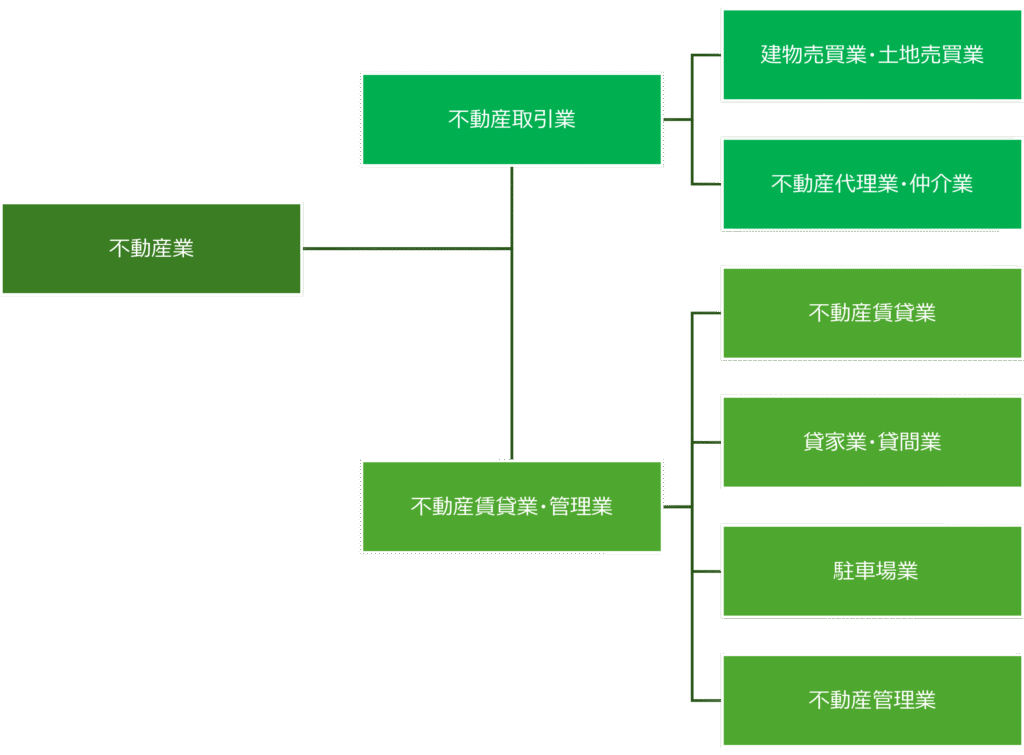

不動産業界は、日本標準産業分類(総務省)において大きく「不動産取引業」「不動産賃貸業・管理業」に区分されます。

- 不動産取引業:土地・建物の売買仲介、代理業務を担う。大手不動産仲介会社や地域の不動産事業者が中心。

- 不動産賃貸業・管理業:住宅、オフィス、駐車場などを対象とし、貸家業や管理業が含まれる。大手デベロッパーから個人オーナーまで幅広い主体が存在。

主要プレイヤーとしては、三井不動産、三菱地所、住友不動産といった総合デベロッパーが国内外で事業を展開している一方、中小規模の地域密着型事業者も多数存在し、業界全体の裾野を支えています。

【参考:日本標準産業分類│総務省】

最新動向|都市集中と空き家問題

近年の不動産業界では、都市集中と地方衰退の二極化が大きな課題となっています。

- 都市集中:東京都心を中心に再開発が進み、大型オフィスビルやタワーマンションが次々と供給されています。海外資本の流入も活発で、都心部の不動産需要は依然として旺盛です。

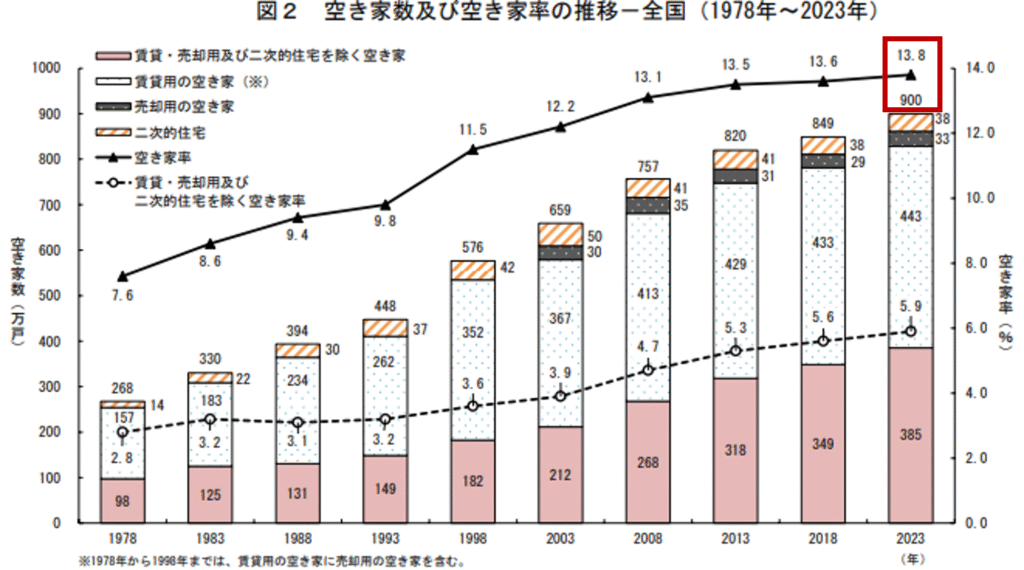

- 地方衰退・空き家問題:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、空き家数は900万戸と過去最多を記録し、2018年(平成30年)から51万戸増加しました。空き家率も13.8%に達し、過去最高となっています。

このように、人口減少が進む中で「空き家数・空き家率ともに過去最高水準にある」ことは、地域経済や不動産市場に深刻な影響を与える要因となっています。特に地方都市や農村部では住宅需要の縮小が顕著であり、空き家の活用や解体、再開発といった対策が急務となっています。

【出典:令和5年住宅・土地統計調査│総務省統計局】

不動産業界の現状と課題

人口減少・少子高齢化の影響

日本の総人口は2008年(平成20年)をピークに減少傾向にあり、総務省の推計では2025年(令和7年)には約1億2,200万人、2050年には1億人を下回ると予測されています。

この人口減少は、不動産需要の縮小に直結します。とりわけ地方においては、居住人口の減少に伴って住宅需要が低下し、賃貸・売買ともに市場規模の縮小が避けられません。前述の通り、総務省の調査では空き家数が過去最多の900万戸(空き家率13.8%)に達しており、今後も増加が見込まれます。これは不動産業界における収益基盤の弱体化要因となっており、事業承継やM&Aを通じた再編の必要性を強く示しています。

【出典:人口推計│総務省統計局】

市場の二極化(都市部と地方の格差)

都市部では人口集中やインバウンド需要に支えられて不動産取引が活発ですが、地方では賃貸需要の縮小、地価下落、管理物件の採算悪化が進んでいます。この「都市部と地方の二極化」は、中小不動産会社の経営に大きな格差を生み、事業継続の難しさにつながっています。

金利・金融政策の影響

長らく続いた低金利政策により不動産取引は活発化しましたが、2023年以降の金融緩和縮小や金利上昇懸念は、住宅ローンの借入コストを押し上げ、購入需要を抑制するリスクがあります。資金調達コストの上昇は、不動産会社の投資判断にも直結し、経営の不確実性を高めています。

不動産DX・法改正への対応遅れ

不動産業法の改正により、2022年(令和4年)から賃貸借契約の電子化やオンライン重要事項説明が可能になりました。しかし中小企業ではデジタル化投資が遅れ、競争力の格差が広がっています。IT化に対応できない企業は取引効率で劣後し、事業継続に不利な立場となりやすいのが現状です。

【出典:ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について│国土交通省】

不動産業界における事業承継の課題

後継者不足と経営者の高齢化

日本全体で中小企業の後継者不足が深刻化していますが、不動産業界でも同様の課題が顕著です。帝国データバンクの「全国企業後継者不在率調査 2024年版」によると、経営者の平均年齢は 60歳を超えており、後継者が決まっていない企業は 約6割 にのぼります。

業種別にみても、不動産業は建設業やサービス業と並んで後継者不在率が高い水準(2024年では52.9%)にあり、特に 賃貸管理業や売買仲介業 を営む中小企業で課題が深刻です。

背景としては以下の要因が挙げられます。

- 経営者の高齢化:60〜70代のオーナー企業が多い

- 専門性の高さ:不動産取引に必要な資格・経験を持つ人材が限られる

- 地域密着型の経営:地元での人脈や信頼関係が承継を難しくする

このため「親族承継」が難しく、第三者へのM&Aによる事業承継が現実的な解決策となっています。

【出典:全国企業後継者不在率調査 2024年版│帝国データバンク】

保有不動産・契約の複雑性

不動産会社は、自社で保有する不動産のほか、管理物件や仲介物件を数多く抱えています。これに伴い、賃貸借契約や管理委託契約の引き継ぎが必須となり、承継に際して法的・実務的な手間が多く発生します。契約者やオーナーへの説明不足が信頼喪失につながるリスクも大きく、他業種に比べて承継が煩雑化しやすい点が課題です。

人材・地域密着性の問題

多くの不動産会社は地域密着型で、オーナー経営者の人脈や信用力に依存している傾向があります。そのため、経営者交代によって顧客が離れてしまうリスクが高いのが現状です。加えて、若手人材の確保や従業員の定着率の低さも承継を難しくする要因となっています。

承継資金・税制対応の難しさ

不動産会社の多くは高額な資産を保有しているため、事業承継時に資産評価額が膨らみ、相続税や贈与税の負担が重くなります。事業承継税制の特例を利用することも可能ですが、手続きが複雑で十分に活用できていない企業も多いのが実情です。

不動産業界におけるM&A動向

倒産の急増が示す業界構造の限界

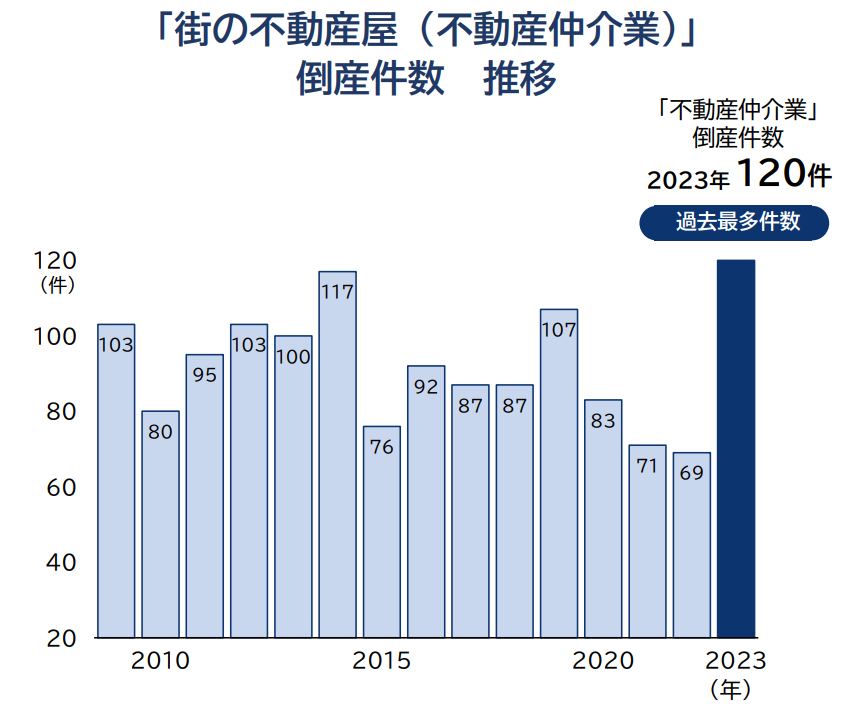

帝国データバンクによると、2023年の不動産仲介業の倒産件数は120件で過去最多。前年比約70%増という異常事態です。背景には以下のような構造的問題があります。

- 転勤制度の縮小による法人需要の減退

- 引越しコスト高騰による個人の住み替え意欲低下

- オンライン化への対応遅れによる競争力低下

中小の「街の不動産屋」が淘汰される中、大手によるM&Aでの囲い込みが進行しています。

【出典:不動産仲介業の倒産動向│帝国データバンク】

地方で進む「事業承継型M&A」

後継者不足が特に深刻な地方都市では、第三者承継としてのM&Aが年々増加しています。不動産会社の多くは地場密着型であるため、既存ネットワークを活かした引継ぎができる企業が買収先として選ばれやすくなっています。

不動産会社がM&Aを活用するメリット

譲渡側(売主)のメリット

- 後継者問題の解決

親族内承継が困難な場合でも、第三者へのM&Aで事業継続が可能。 - 創業者利益の確保・リタイアの実現

株式や事業の売却によって現金化でき、老後資金や次の投資に充てられる。 - 従業員の雇用継続・顧客との信頼維持

廃業と異なり、雇用や既存顧客との関係性を維持できる。 - ブランド・地域密着性の承継

これまで築いた地元での信頼や知名度を次世代に引き継ぐことができる。 - 保有資産の有効活用

不動産や管理契約などの資産も価値として評価され、スムーズな譲渡が可能。

譲受側(買主)のメリット

- 営業基盤の即時獲得

顧客リスト・物件情報・地域ネットワークなどを包括的に取得できる。 - 新規エリア・市場への参入が容易

新たな地域での営業展開や商圏拡大を効率的に実現可能。 - 経験豊富な人材の確保

採用が難しい即戦力人材をそのまま戦力化できる。 - 業務効率化・シナジーの創出

ITシステムやノウハウを導入することで収益性を改善しやすい。 - 市場シェア拡大と競合排除

地域内での存在感を高め、過当競争を回避し、安定経営に繋がる。

不動産業界のM&A事例|同業・異業種の成功ケース

同業M&A

事例①:仲介・買取再販事業の拡大

■ 株式会社さくら不動産販売 × 株式会社レジデンシャル不動産

- 売主企業:株式会社さくら不動産販売(東京都台東区)

- 買主企業:株式会社レジデンシャル不動産(東京都足立区)

- 実施時期:2024年10月

- M&A形態:株式譲渡

背景と目的

さくら不動産販売は地域密着型の仲介・開発を展開していましたが、規模拡大と人材・資金面の補強を目的にM&Aを選択。買主レジデンシャル不動産は、既存事業に加えて仲介部門の強化を狙いました。

結果と効果

- 営業基盤の拡大により事業規模を拡大

- グループ内シナジーを活かし新規事業領域へ展開

【出典:株式会社レジデンシャル不動産│公式HP】

事例②:地域密着型賃貸管理業の承継

■ 株式会社フロンティアホーム × 株式会社クラスコ

- 売主企業:株式会社フロンティアホーム(埼玉県所沢市)

- 買主企業:株式会社クラスコ(石川県金沢市)

- 実施時期:2021年12月

- M&A形態:資本提携

背景と目的

フロンティアホームは地域密着で賃貸管理を行ってきましたが、将来の事業継続と成長を見据えてM&Aを決断。買主クラスコは、不動産テックやデジタル化に強みを持ち、ノウハウ共有による効率化を狙いました。

結果と効果

- 雇用・顧客を守りつつ経営効率を改善

- デジタル化による効率化で利益は2年で4倍に成長

【出典:株式会社クラスコ│公式HP】

他業種M&A

事例①:他業種による不動産関連会社の子会社化

■ 和泉商事有限会社 × 株式会社キムラタン

- 売主企業:和泉商事有限会社

- 買主企業:株式会社キムラタン(兵庫県神戸市)

- 実施時期:2022年4月

- M&A形態:株式譲渡

背景と目的

キムラタンは子ども服事業を主力としながらも、グループ全体の経営基盤をより安定させるため、不動産関連機能の強化に取り組みました。その一環として和泉商事有限会社の株式を取得し、子会社化を決定。これにより、事業ポートフォリオの拡充と安定的な収益の確保、さらにはグループ資産の有効活用を図ることを目的としています。

結果と効果

- 子会社化の完了により、グループ内での不動産関連機能の内製化・機動性向上を実現

- 事業ポートフォリオの補強によるキャッシュフローの安定化に寄与

- 本業(アパレル)と資産・不動産管理の連携強化により、選択と集中を進める基盤を整備

【出典:株式会社キムラタン│公式HP】

事例②:小売・建設事業による不動産関連会社の買収

■ 株式会社AIC × 綿半ホールディングス株式会社

- 売主企業:株式会社AIC(東京都新宿区)

- 買主企業:綿半ホールディングス株式会社(長野県飯田市)

- 実施時期:2022年4月

- M&A形態:株式譲渡

背景と目的

綿半ホールディングスは小売・建設・サービスなど幅広い事業を展開しており、成長戦略の一環として不動産関連機能の拡充を進めていました。建物管理や不動産売買を手がける株式会社AICをグループに取り込むことで、事業ポートフォリオの強化、グループ間シナジーの創出、および安定収益基盤の確保を図る目的がありました。

結果と効果

- 綿半グループの既存事業とAICの不動産事業を融合し、建設・不動産のワンストップ体制を実現

- 小売や建設の取引顧客に対し、不動産管理・売買サービスを提供できるようになり、クロスセル機会を拡大

- AICは大手グループの資本支援を受けることで、事業の安定化とサービス領域の拡大が可能に

【出典:綿半ホールディングス株式会社│公式HP】

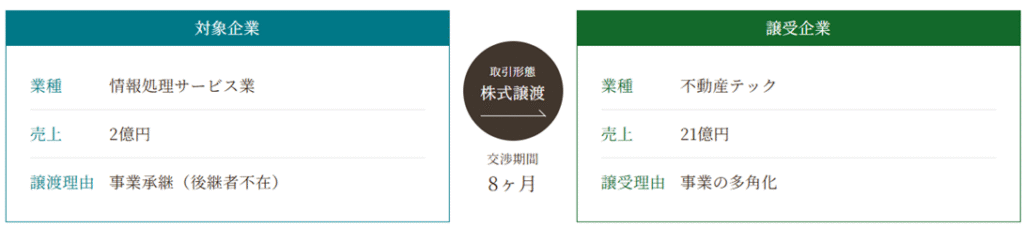

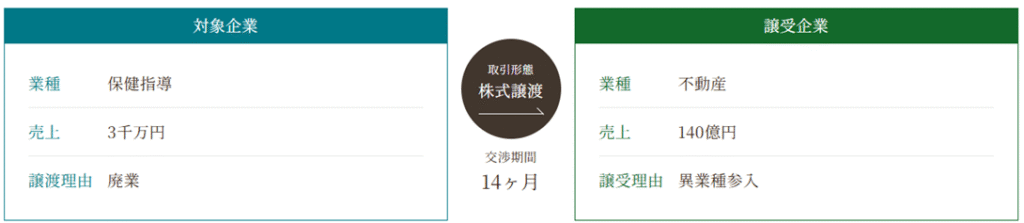

当社における不動産業界のM&A事例

過去に当社が成約させていただいた事例をご紹介します。

情報処理サービス業 × 不動産テック

売主の拘りを実現 | M&A・事業承継なら「たすきコンサルティング」

保険指導 × 不動産

行政政策に沿った成長性の高い事業 | M&A・事業承継なら「たすきコンサルティング」

不動産会社M&Aで失敗しないためのチェックリスト

M&Aを活用した事業承継や会社売却を成功させるためには、事前準備が欠かせません。不動産業界は契約関係や保有資産が複雑に絡み合うため、他業種以上に売却準備の精度が成果を左右します。ここでは、不動産業界特有の事情を踏まえて整理すべき5つの要素を解説します。

① 保有不動産・資産の評価整理

不動産会社は自社物件を所有しているケースが多く、簿価と時価の乖離が大きいのが特徴です。

- 土地・建物の含み益・含み損の把握

- 賃貸中物件の収益力(稼働率、修繕費用見込みなど)

- 相続税・譲渡益課税の試算

を整理しないまま売却を進めると、想定外の課税負担や評価差による価格交渉の難航を招きます。

② 契約関係の棚卸し

不動産管理会社や仲介会社の場合、顧客との管理委託契約・賃貸借契約が多数存在します。承継時に契約不備や権利関係が曖昧だと、買い手企業がリスクを懸念し、条件悪化につながります。

- 契約書の有効性確認

- 自動更新条項や特約事項の精査

- 重要顧客との取引継続意向の確認

を事前に済ませておくことが重要です。

③ 財務・債務の透明化

不動産業界では、開発資金や仕入資金として銀行借入が多く、簿外債務や連帯保証が問題になるケースがあります。

- 借入金、保証債務、リース契約の洗い出し

- 保証解除の可能性

- キャッシュフローの実態把握

を行うことで、買い手に安心感を与え、売却価格を守ることができます。

④ 人材・地域ネットワークの整理

不動産業は「人」に依存する部分が大きく、地域のオーナー・地主との信頼関係が経営資源そのものです。

- キーパーソン社員の役割と定着意向

- オーナーや地場業者との関係性の可視化

- 顧客流出リスクの把握

を行い、「承継後も信頼関係が維持される」ことを示す必要があります。

⑤ コンプライアンス・法令遵守体制の確認

宅地建物取引業法や建築基準法など、不動産業は法規制が多い業種です。

- 宅建業免許の更新状況

- 重要事項説明や賃貸契約の電子化対応

- 個人情報保護(入居者・オーナー情報)管理体制

に不備があると、買収後に行政指導や業務停止といったリスクにつながりかねません。

法改正が不動産業界M&Aに与える影響と今後の展望

電子契約・オンライン化の拡大

2022年の宅地建物取引業法改正により、賃貸借契約や重要事項説明(IT重説)の完全電子化が可能になりました。

- 影響:紙・対面手続きが主流だった中小不動産会社にとっては、IT投資や人材育成が課題に。対応の遅れは競争力低下を招き、M&Aによる規模拡大やシステム共有を目的とした再編を加速させています。

- 展望:電子契約に強みを持つ企業は業務効率化とコスト削減で優位に立ち、地域中小企業の統合による「IT格差の解消」が進むと見込まれます。

【出典:重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル│国土交通省】

相続税・事業承継税制の改正

不動産会社は土地や建物といった高額資産を保有することが多く、事業承継時に課税負担が重くのしかかります。

- 影響:近年の事業承継税制特例により、一定条件を満たせば相続税・贈与税の猶予措置が可能となりました。しかし手続きが複雑で活用率は依然低く、準備不足の企業では承継が進まず廃業リスクが増大しています。

- 展望:税制を活用しやすい体制を整えた企業や、早期から承継計画を進める企業が優位に立ち、M&Aによる「第三者承継」の選択肢が今後さらに広がると考えられます。

空き家対策・賃貸住宅管理業法の強化

少子高齢化と人口減少に伴い、空き家・空室対策が国策として強化されています。

- 影響:2021年施行の賃貸住宅管理業法では、管理戸数200戸以上の業者に国への登録義務が課せられました。管理業務の透明化・法令遵守の強化は中小企業の負担増となり、対応が難しい企業はM&Aによる統合に動く傾向が強まっています。

- 展望:今後は大手管理会社やIT化に積極的な企業に管理業務が集中する一方、地域密着型の中小企業は買収対象としてのニーズが高まる可能性があります。

【出典:賃貸住宅管理業法について│国土交通省】

不動産DXと法制度の連動

国土交通省は「不動産ID制度」や「登記情報のオンライン共有」などDX推進を後押ししています。

- 影響:取引の透明性向上により、過去の不動産取引データが可視化され、企業の信用力・資産価値が客観的に評価されやすくなります。これによりM&Aにおけるデューデリジェンス(企業調査)の効率化が期待されます。

- 展望:将来的には不動産データベースを活用したAI査定や、スマート契約など新しい取引モデルが普及。こうした変化に柔軟に適応する企業ほど、市場での存在感を高められると考えられます。

まとめ│不動産業界M&Aは事業承継と成長戦略のカギ

不動産業界は、人口減少や少子高齢化による需要縮小、後継者不在問題、IT化の遅れ、法改正対応など、多くの課題を抱えています。その一方で、都市部を中心とした市場拡大やデジタル化の進展は、新たなビジネスチャンスを生み出しています。

こうした中で、M&Aは単なる「事業承継の解決策」にとどまらず、成長戦略の一環としての役割も果たします。譲渡側にとっては後継者問題の解決や資産価値の最大化、譲受側にとっては顧客基盤や地域ネットワークの獲得など、大きなメリットがあります。

今後、不動産業界はDXや法改正対応がさらに進み、業界再編の動きが加速していくと考えられます。

M&Aを検討している方は、一度たすきコンサルティングにご相談ください。

経験豊富な不動産業専門のアドバイザーが、承継の成功に向けて丁寧にサポートいたします。

譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ

事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888