【2025年最新版】製造業界のM&A動向と事業承継問題|市場規模・課題・成功の秘訣

製造業界は、日本経済を支える基幹産業です。しかし、円安・原材料高騰・人手不足といった外部環境の変化や、経営者の高齢化に伴う事業承継問題が深刻化しています。廃業リスクが高まる中で注目されるのが「M&A」です。

M&Aは後継者不足の解決策であると同時に、技術承継・販路拡大・DXやGX対応の成長戦略としても活用されています。本記事では、製造業界の市場規模や課題、事業承継問題、M&A動向、最新の事例、法改正による影響までを解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

製造業界とは?市場規模と最新動向

製造業の主な種類と特徴

製造業は、自動車、機械、電気・電子部品、化学、食品、鉄鋼など多岐にわたります。特に中小企業が裾野を支えており、部品供給や地域雇用の担い手として重要です。

総務省の「日本標準産業分類」では、製造業は24区分に細分化されており、食品から輸送機械まで幅広い産業が含まれます。

| 分類番号 | 中分類名 |

| 09 | 食料品製造業 |

| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |

| 11 | 繊維工業 |

| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) |

| 13 | 家具・装備品製造業 |

| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |

| 15 | 印刷・同関連業 |

| 16 | 化学工業 |

| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 |

| 18 | プラスチック製品製造業 |

| 19 | ゴム製品製造業 |

| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 |

| 21 | 窯業・土石製品製造業 |

| 22 | 鉄鋼業 |

| 23 | 非鉄金属製造業 |

| 24 | 金属製品製造業 |

| 25 | はん用機械器具製造業 |

| 26 | 生産用機械器具製造業 |

| 27 | 業務用機械器具製造業 |

| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |

| 29 | 電気機械器具製造業 |

| 30 | 情報通信機械器具製造業 |

| 31 | 輸送用機械器具製造業 |

| 32 | その他の製造業 |

【出典:日本標準産業分類│総務省】

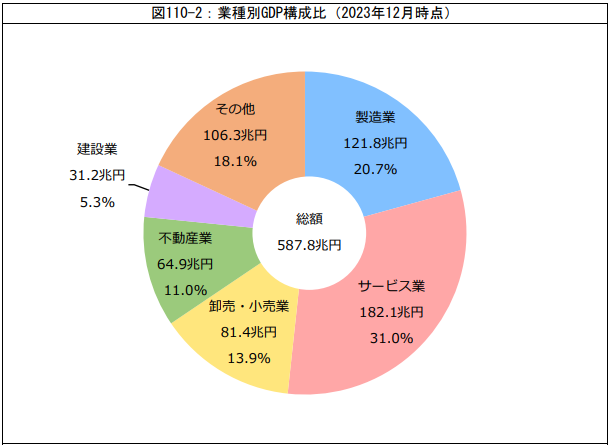

製造業界の市場規模

経済産業省の「ものづくり白書(令和6年度施策)」では、製造業は我が国GDPの約2割(付加価値額ベースで121.8兆円)を占めるとともに、製品出荷額ベースでは約300兆円規模に達しており、日本経済における存在感の大きさがわかります。

また、財務省「法人企業統計(令和6年度)」では、製造業の売上高・設備投資が依然高水準で推移していることが示されています。

従業員は約950万人で国内雇用の2割を担っており、日本経済に不可欠な存在です。

【出典:令和6年度 ものづくり基盤技術の振興施策│経済産業省】

製造業界の最新動向(DX・GX・海外展開)

中小企業白書(2025年版)では、製造業界における重要なテーマとして DX(デジタル化)、GX(脱炭素化)、海外展開 の3つを挙げています。これらは単なる流行ではなく、企業が生き残るために欠かせない取り組みとなっています。

DX(デジタル化)

製造現場では、IoTセンサーやAIを活用し、生産設備や工程をリアルタイムで監視・分析する「スマート工場化」が進んでいます。

例えば、機械の稼働データを収集することで「故障の予兆検知」や「生産ラインの最適化」が可能になり、人手不足を補いながら効率を高められます。さらに、クラウドを使った設計データの共有や、AIによる品質検査の自動化も広がっており、従来の人手依存型の製造から「デジタルを活かす製造」への転換が加速しています。

GX(脱炭素化)

GX(グリーントランスフォーメーション)は、カーボンニュートラルを見据えた企業の競争力に直結します。製造業では、電力消費の大きい設備を高効率な機械に更新したり、自社工場に太陽光発電を導入したりといった取り組みが進んでいます。特に、自動車や素材、化学業界では「脱炭素に取り組まないと海外取引先からの発注が減る」というケースもあり、CO₂削減は単なる環境対策ではなく「企業存続の条件」となりつつあります。

海外展開

国内市場の縮小を背景に、多くの製造業が新しい販路を求めて海外へ目を向けています。特に東南アジアは人口増加と経済成長を背景に市場拡大が見込まれ、進出先として人気があります。また、欧米市場では「高付加価値製品」を求めるニーズが強く、日本の中小製造業の技術力が評価されています。さらに、現地企業を買収する クロスボーダーM&A を通じて、スピーディーに現地販路や人材を確保する動きも広がっています。

【出典:2025年版中小企業白書│中小企業庁】

製造業界の現状と直面する課題

人手不足と経営者高齢化の進行

製造業は「技能人材」が企業の競争力を左右します。しかし、若年層の製造業離れや少子高齢化の影響により、特に地方の中小企業では人材確保が非常に難しくなっています。

さらに経営者の高齢化も深刻です。中小企業庁のデータでは、製造業経営者の平均年齢は60歳を超えており、後継者が決まっていない企業が全体の半数以上にのぼります。このままでは、技術や雇用が承継されずに廃業する企業が増え、地域経済や取引先への影響も避けられません。

円安・金利上昇・原材料高騰による収益圧迫

外部環境の変化も中小製造業を直撃しています。円安が進むと、原材料や部品を輸入に頼る企業ではコストが膨らみます。加えて、2024年以降は「金利のある世界」が到来し、借入依存度の高い中小企業では資金調達コストが増加しています。さらに原材料価格の高騰も重なり、利益率を大きく押し下げています。

大企業に比べ価格決定力の弱い中小企業は、コスト増を取引価格に転嫁しにくく、収益悪化に直結しやすいのが実情です。

労働生産性の停滞と価格転嫁の難しさ

日本の中小企業は、欧米企業と比べて労働生産性が低い水準にとどまっていると言われています。特に製造業では、熟練労働者に依存する業務プロセスが多く、自動化・省力化の遅れが課題です。

さらに中小企業の「労働分配率(利益に占める人件費の割合)」は約8割に達しており、人件費負担が非常に重い状況です。賃上げ圧力が高まる一方で利益確保が難しく、今後はデジタル投資や業務改善による生産性向上が不可欠です。

製造業界における事業承継問題

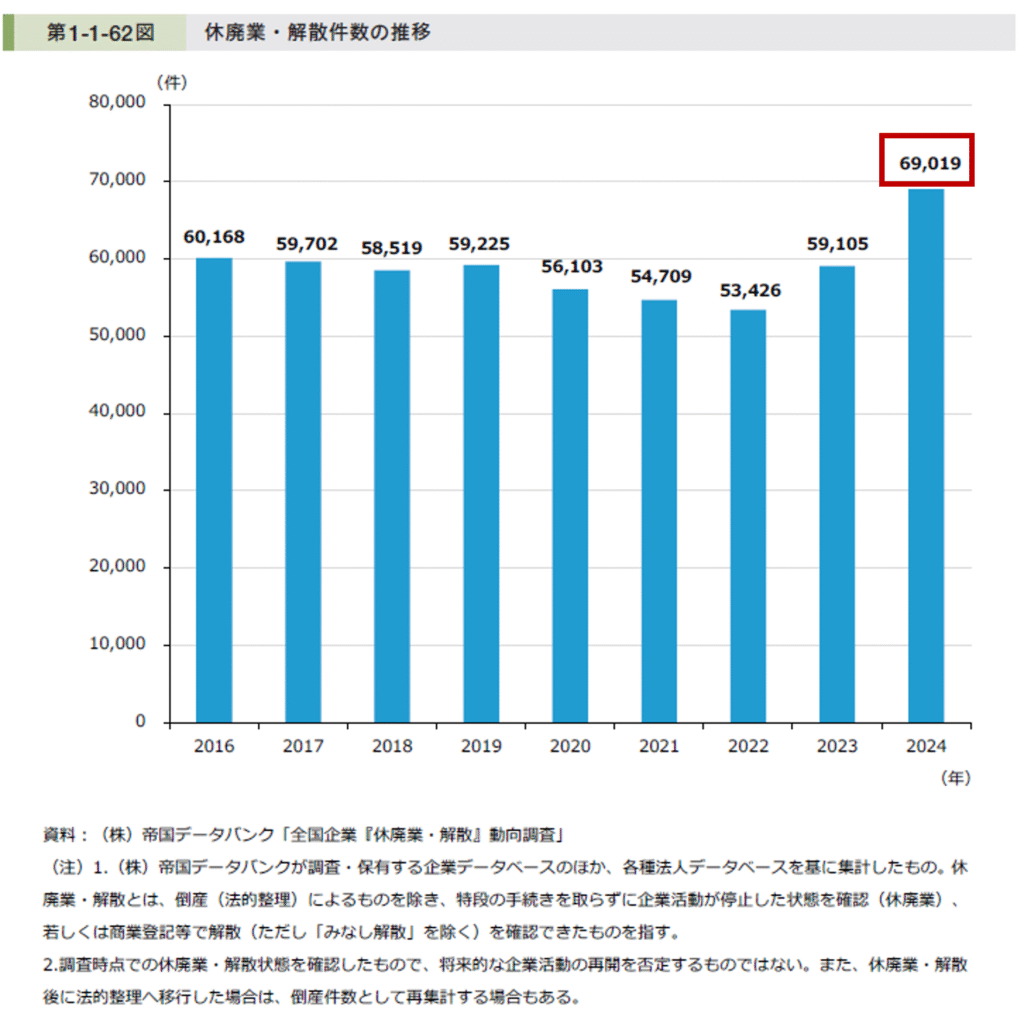

後継者不足がもたらす廃業・倒産リスク

中小企業白書(2025年版)によれば、2024年には約7万件の企業が休廃業・解散しており、そのうち過半数は黒字であったにもかかわらず、後継者不在などを理由に廃業しています(黒字廃業)。

製造業では「熟練の技術やノウハウ」が社内に蓄積されていますが、後継者不在で廃業すればそれらが一度に失われてしまいます。これは単に一企業の問題にとどまらず、部品供給や地域経済全体に連鎖的な打撃を与える大きなリスクです。

【出典:2025年版中小企業白書│中小企業庁】

【参考:黒字倒産とは?原因と防ぐための資金繰り対策を徹底解説】

地域経済・取引先への影響

特に製造業は「多層構造の取引関係」が特徴です。自動車や機械産業では、1社が廃業すると、1次下請けから2次・3次下請けまで影響が波及し、サプライチェーン全体の分断を招きかねません。

また、地方の中小製造業は地域の主要な雇用先でもあります。そのため廃業は単に製品供給の問題だけでなく、地域雇用の喪失や若者の流出にも直結し、地域経済の持続性に大きな影響を与えます。

事業承継税制や政府支援策の活用

こうした課題に対応するため、政府は 「事業承継税制」 を拡充しています。この制度を利用すれば、相続や贈与で自社株を後継者に移す際に発生する 相続税・贈与税の納税を猶予でき、後継者がスムーズに事業を引き継ぎやすくなります。

また、各都道府県に設置されている 「事業承継・引継ぎ支援センター」では、後継者候補探しやM&Aによる第三者承継のマッチング支援が行われています。これにより、親族内承継が難しい企業でも、外部人材や他社への事業譲渡という選択肢を現実的に検討できるようになっています。

【参考:事業承継・引継ぎ支援センター】

製造業界におけるM&A動向

近年、製造業界では 「後継者不足による事業承継型M&A」 と 「成長戦略型M&A」 の両面で取引が活発化しています。かつては「廃業回避の最後の手段」と見られていたM&Aですが、今では企業の未来を切り拓くための積極的な経営戦略として位置づけられるようになりました。

事業承継型M&Aの増加

経営者の高齢化と後継者不足を背景に、親族内承継に代わる選択肢としてM&Aが急増しています。中小企業白書でも、後継者未定企業の増加に比例して第三者承継型M&Aが伸びていると報告されています。

買い手にとっては、長年培われた技術・人材・顧客基盤を一度に獲得できるため、双方にとってメリットの大きい取引となっています。

さらに、中小企業白書では、第三者承継や資本提携を行った事業者で、業績改善(経常利益の変化率)が相対的に高い傾向が示唆されており、M&Aは事業存続だけでなく企業の成長にもつながる可能性が高いとされています。

成長戦略としてのM&A

一方で、M&Aは単なる承継対策にとどまらず、「攻めの経営」にも活用されています。

- 海外展開:現地企業を買収して販路を確保し、新興国市場へ進出。

- 技術承継:熟練技術や独自の製造ノウハウを持つ企業を取り込み、競争力を強化。

- DX・GX対応:デジタル技術や環境関連技術を持つ企業をグループ化し、自社の変革を加速。

特に、GX関連では「脱炭素対応に遅れると取引機会を失う」リスクが高まっており、GXノウハウを持つ企業へのM&Aが増加しています。

M&A市場全体の追い風

さらに、政府が事業承継支援やM&A促進のための制度を整備していることも、市場を後押ししています。

事業承継税制の特例や「事業承継・引継ぎ支援センター」によるマッチング支援の拡充により、かつてよりもM&Aを検討しやすい環境が整いつつあります。

製造業界がM&Aを活用するメリット

譲渡側(売主)のメリット

- 廃業回避と従業員雇用の維持

後継者がいなくても、M&Aによって事業を引き継いでもらえば廃業を避けられます。従業員の雇用も守れるため、地域や取引先への影響を最小限に抑えられます。 - 創業者利益(株式売却益)の確保

株式や事業を譲渡することで、現金収入(売却益)を得られます。長年築いてきた事業の価値を「資産」として残せるのは大きなメリットです。 - 技術・事業の継続

自社が持つ独自技術や製品、取引先との関係を新しい経営者に引き継ぐことで、事業そのものを存続させることができます。

譲受側(買主)のメリット

- 技術力や人材の獲得

自社にない技術や熟練人材を一度に取り込むことができます。研究開発や人材育成にかかる時間を短縮できるのが魅力です。 - 新市場・販路の拡大

買収した企業の販売ルートや顧客基盤を活用できるため、効率的に新しい市場へ参入できます。特に海外展開では強力な手段になります。 - 生産力・競争力の強化

工場や設備を引き継ぐことで生産能力が向上し、規模の経済を活かしてコスト削減や競争力アップが可能になります。

製造業界におけるM&A事例

ここでは、近年の製造業界における特徴的なM&A事例を3つ取り上げます。大手企業によるグローバル戦略、中堅企業による事業承継、中小企業による技術継承と規模拡大など、それぞれの目的と成果を確認することで、製造業M&Aの多様な姿が見えてきます。

■ 日本製鉄による山陽特殊製鋼の完全子会社化(鉄鋼業 × 特殊鋼製造業)

2025年1月、日本製鉄株式会社は、特殊鋼メーカーである山陽特殊製鋼株式会社に対して公開買付け(TOB)を実施し、約705億円で全株式を取得、完全子会社化しました。

山陽特殊製鋼は高清浄度鋼や高合金鋼など、高付加価値素材の製造技術に強みを持ち、自動車・産業機械・エネルギー分野など幅広い顧客基盤を有しています。しかし、EV化の進展や中国の過剰生産など国際的な競争激化により、独立した経営では将来的な競争力強化が難しい状況にありました。

今回のM&Aによって、日本製鉄と山陽特殊製鋼の技術や研究開発力を一体化することで、特殊鋼分野のグローバル戦略をさらに強化し、北米・インド市場を中心に収益機会を拡大する狙いがあります。また、電炉の活用による温室効果ガス削減や、3D造形向け高機能粉末の開発など、カーボンニュートラルに向けた取り組みの加速も見込まれています。

この統合により、日本製鉄は特殊鋼事業でのシナジー創出を進め、山陽特殊製鋼はグループリソースを最大限に活用することで、グローバル市場における競争力の維持・強化が期待されています。

【出典:山陽特殊製鋼株式会社】

■ 影山グループによる三協鋳造所の事業承継(鉄工業 × 鋳造品製造業)

2024年3月、鉄工業・鉄骨製造などを手がける影山グループ(静岡県)が、愛知県西尾市に拠点を置く工作機械用鋳造品メーカーの株式会社三協鋳造所を買収し、完全子会社化しました。

三協鋳造所は従業員19名、売上高約6億円の規模ながら、精密鋳造技術に強みを持つ老舗メーカーです。しかし、経営者の高齢化と後継者不在により事業承継が課題となっていました。今回のM&Aにより、影山グループは三協鋳造所の持つ独自の鋳造技術と人材を継承すると同時に、グループ内で培ったICTや人事戦略のノウハウを導入し、収益力の改善と事業基盤の強化を図るとしています。

この事業承継によって、三協鋳造所は単独では難しかった採用力や経営資源の補強を得られると同時に、影山グループとしても鋳造技術を自社の事業領域に組み込むことで、製品ラインアップの拡充と競争力の強化が期待されています。

【出典:株式会社影山鉄工所│PR TIMES】

■ RCホールディングスによるオオイテクニカの買収(精密加工業 × 金型製造業)

2023年10月、RCホールディングス株式会社(東京都千代田区)は、精密プレス金型の設計・製造やプレス量産加工を行うオオイテクニカ株式会社(東京都品川区)の株式を全て譲受し、完全子会社化しました。

オオイテクニカは、多種少量の精密プレス金型で実績があり、精度と品質が重視される部品加工の分野で評価されていました。一方で、単体での受注変動や生産ラインの安定確保に課題を抱えていたと言われています。RCホールディングスはこの買収により、グループ内での加工能力の補強と、金型部門の技術・ノウハウの共有を通じて加工精度・納期対応力の強化を狙っています。

このM&Aによって、RCホールディングスは6社からなるグループに編成され、金型・加工技術の集約による規模の拡大とコスト効率化が期待されます。オオイテクニカ側は、資本基盤および販売・調達・技術サポートの面での強化を得ることになりました。

製造業界でM&Aを成功させるためのポイントと注意点

譲渡企業(売主)のポイントと注意点

1.事業の棚卸しと魅力の明確化

技術力・取引先・人材など、自社の強みを整理して提示することが重要です。財務情報だけでなく、熟練技術や独自ノウハウも企業価値として伝える工夫が求められます。

2.早めの準備と後継者候補の探索

経営者が高齢化してから急いで動くと、買い手が見つからない、評価が下がるといったリスクがあります。5年程度の準備期間を見込んで進めることが理想です。

3.従業員・取引先への配慮

M&Aは社内外に大きな影響を与えます。従業員の雇用や取引先との関係を守ることを優先し、信頼を損なわない進め方を心掛ける必要があります。

4.税務・法務リスクの把握

相続税や贈与税の負担軽減には「事業承継税制」の活用が有効です。また、契約や知財に関する潜在的な問題を事前に洗い出し、クリアにしておくことが売却成功の条件になります。

譲受企業(買主)のポイントと注意点

1.適切な企業価値評価(バリュエーション)

製造業では「技術・人材・顧客基盤」など無形資産の比重が高いため、数字に表れにくい価値を見落とさないことが重要です。過大評価・過小評価はM&A失敗の原因になります。

2.PMI(統合プロセス)の徹底

M&Aは契約締結で終わりではなく、その後の統合が本当のスタートです。製造現場では品質基準や生産方式が異なるため、段階的かつ丁寧な統合作業が不可欠です。

3.人材・技術の流出防止

製造業M&Aの最大の価値は「人材と技術」です。買収後に熟練技術者が離職しないよう、待遇改善やキャリアパスを用意し、安心して働ける環境を整えることが求められます。

4.法務・財務・環境リスクへの対応

製造業特有の規制(環境規制、安全基準、製造物責任など)を把握し、デューデリジェンスでリスクを確認することが必須です。後から予期せぬコストが発生することを防ぎます。

まとめ|製造業界の事業承継とM&Aの重要性

製造業界は、日本経済の屋台骨を支える基幹産業でありながら、経営者の高齢化や後継者不足、人手不足や収益環境の悪化といった深刻な課題に直面しています。こうした状況で注目されるのが M&Aです。

M&Aは「廃業回避」や「雇用維持」の手段であると同時に、技術承継・販路拡大・DXやGX対応の加速 といった「攻めの経営」にも活用できます。譲渡側にとっては事業の存続や創業者利益の確保、譲受側にとっては技術力や市場シェアの獲得といった大きなメリットがあります。

さらに、政府の事業承継税制やM&A支援制度の拡充、法改正の動きも追い風となり、製造業界にとってM&Aはかつて以上に身近で現実的な選択肢となっています。

そして 今後の展望としては、M&Aが「守りの事業承継」にとどまらず、GX(脱炭素化)やDX(デジタル化)、海外展開を支える成長戦略の手段へと進化していくことが予想されます。中小製造業にとっても、M&Aを前向きに活用することで、自社だけでなく地域経済や日本の産業競争力を次世代へつなぐ道が広がっていくと期待されます。

M&Aを検討している方は、一度たすきコンサルティングにご相談ください。

経験豊富な製造業専門のアドバイザーが、承継の成功に向けて丁寧にサポートいたします。

譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ

事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-