【2025年最新版】建設コンサルタント業界のM&A・事業承継完全ガイド|成功事例と最新動向

建設コンサルタント業界は、道路・河川・ダムなどの社会資本整備を支える専門技術サービス業であり、日本経済や地域社会に不可欠な存在です。しかし、近年は少子高齢化による人材不足、技術者の高齢化、公共投資の変動などの課題に直面しています。

こうした背景から「事業承継」や「M&A」を通じた経営基盤の強化が注目されています。特に中小企業白書2025年版でも、中小企業の成長戦略として「積極的なM&Aの活用」が有効であると示されています。

本記事では、建設コンサルタント業界におけるM&Aの動向や成功事例、事業承継の課題と解決策について、詳しく解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

建設コンサルタント業とは?業界の役割と市場規模

建設コンサルタント業の役割

建設コンサルタントとは、道路・河川・ダム・上下水道・都市計画などの社会資本整備において、調査・計画・設計・維持管理に関する技術サービスを提供する専門職です。

ゼネコン(建設会社)が施工を担うのに対し、建設コンサルタントは「社会資本整備の企画段階から計画・設計を担う頭脳的存在」であり、行政と住民の間に立つ中立的な立場として、合意形成を図る役割も期待されています。

その分野は河川・道路・鉄道・港湾・都市計画など多岐にわたり、地域社会の安全・安心や経済成長を下支えする不可欠な産業です。

建設コンサルタント業界の市場規模(拡大傾向)

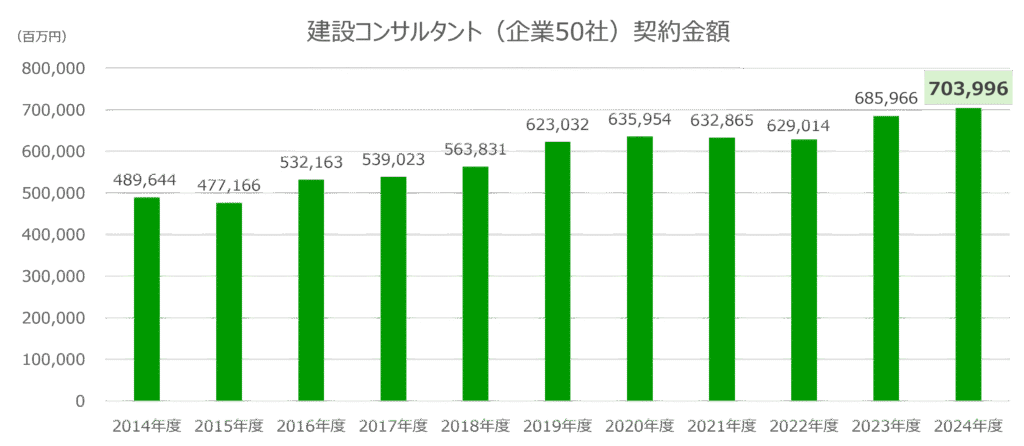

国土交通省が実施する「建設関連業等動態調査(建設コンサルタント50社)」によると、建設コンサルタント企業の契約金額は長期的に増加傾向を示しています。

グラフのとおり、2014年度には約4兆8,964億円だった契約金額は、その後緩やかに拡大を続け、2024年度には約7兆400億円に達しました。特に2019年度以降は、防災・減災や老朽化インフラの更新投資が活発化したことにより、契約金額は大きく増加しています。

また、売上構成の大半は国内案件が占めていますが、海外プロジェクトへの参画も拡大傾向にあります。特にアジア諸国のインフラ需要増加を背景に、国際市場でのプレゼンスを高める動きが見られます。一方で、依然として国内依存度が高い企業が多いため、国際競争力の強化や海外展開の推進は今後の業界発展に向けた大きな課題になっていくと考えられます。

この推移から分かるのは、建設コンサルタント業界が単なる設計・調査の担い手ではなく、社会資本の維持管理・防災対策・環境対応といった新しい需要に対応しながら、市場規模を拡大させている産業であるという点です。

今後も人口減少や財政制約を背景に「効率的な社会資本整備」へのニーズが高まることが予想され、建設コンサルタントの役割は重要性が一層高まっていくことが期待されます。

【出典:建設関連業等動態調査(建設コンサルタント50社)│国土交通省】

建設コンサルタント業界が抱える課題

一方で、業界には深刻な課題も存在します。

建築業界全体の人手不足の深刻化

建設業界全体では、人材不足が長期的な構造問題となっています。

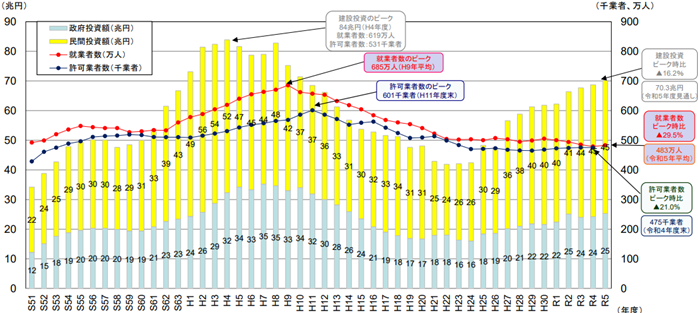

国土交通省の統計によると、建設投資額は平成4年度に約84兆円でピークを迎えた後、平成22年度には約42兆円まで落ち込みました。その後は持ち直し、令和5年度には約70兆円に達する見通しであり、ピーク時からは約16%減にとどまっています。

一方で、人材と事業者数は大幅に減少しています。建設業者数は平成11年度末の約60万社をピークに減少を続け、令和4年度末には約47万社となり、ピーク比で約21%減。さらに建設業就業者数は平成9年平均の685万人から減少し続け、令和5年平均では483万人にとどまり、ピーク比で約30%減となっています。

つまり、建設投資が一定規模を維持している一方で、従事者と事業者は大きく減少しており、需要に対して人材が不足している構造的課題が浮き彫りになっています。特に高度な専門性を求められる建設コンサルタント分野では、この影響が顕著であり、人材確保が業界の成長を左右する大きなテーマとなっています。

従業員の高齢化が加速

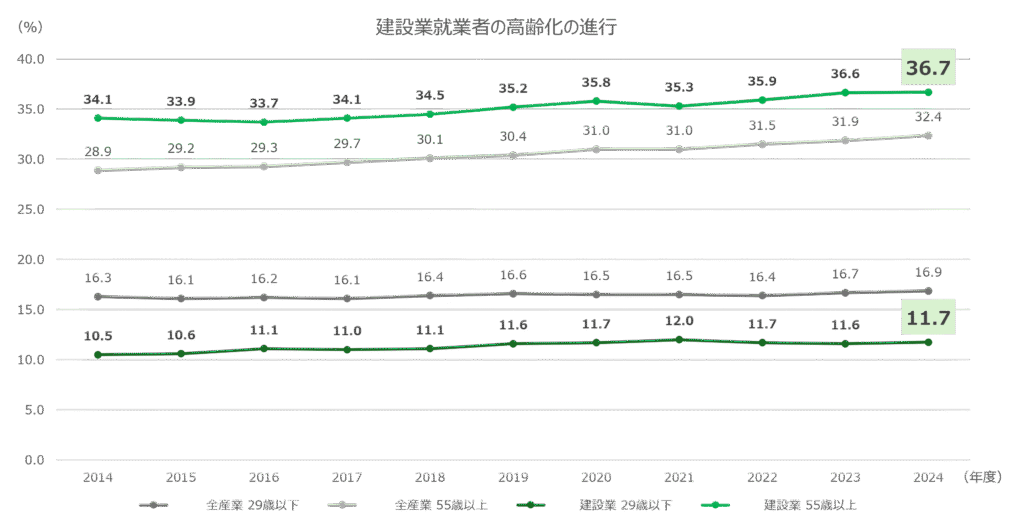

建設業就業者は、2024年には55歳以上が約37%、29歳以下が約12%となり、全産業と比べ高齢化が著しく高くなっています。

技術者の高齢化は、業務遂行能力の低下リスクやノウハウの継承不足につながるだけでなく、企業経営者自身の高齢化とも重なり、後継者問題を一層深刻化させています。

このため、多くの中小規模の建設コンサルタント企業が、「人材の世代交代」=「事業承継問題」に直面しているのが現状です。

【出典:建設業就業者の高齢化の進行│建設業デジタルハンドブック】

従業員の高齢化の要因

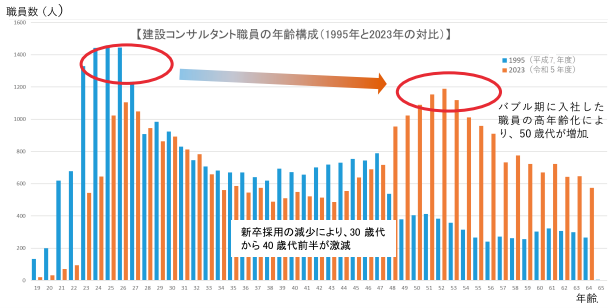

建設コンサルタント業界における従業員の高齢化は、複数の要因が重なり合って進行しています。まず、バブル期以降の公共事業の抑制や就職環境の変化によって建設分野を志望する若年層が減少し、新規入職者の層が薄くなったことが挙げられます。さらに、長期にわたる受注環境の低迷を背景に多くの企業が新規採用を抑制したため、人材の世代交代が進まず、結果として従業員の年齢構成が高止まりしました。加えて、建設コンサルタント業務は高度な専門性を必要とし、経験年数がそのまま技術力に直結するためベテラン人材に依存する構造となりやすい点も高齢化を助長しています。つまり、「若手の採用不足」と「ベテランへの依存」が相まって、従業員の高齢化が加速しているのです。

【出典:建設コンサルタンツ企業年金基金「建設コンサルタンツ企業年金基金資料」(2024年3月)】

公共事業依存と発注環境の変化

建設コンサルタントの売上は国や自治体の発注に大きく依存しています。

しかし近年は、新規インフラ建設よりも既存施設の維持管理や長寿命化に投資がシフトしています。この変化は、従来の「新設ありき」の事業モデルに依存していた企業にとって大きな転換点となっています。

また、競争入札の普及や、発注の大型化・共同企業体(JV)化の進展により、中小企業が単独で受注できる案件が減少しているのも課題です。発注環境の変化が、業界再編を加速させる一因となっています。

国際競争力の課題

売上の大半は国内案件に依存している一方で、アジアを中心とした海外インフラ需要は拡大しています。実際に国土交通省の動態調査でも、海外案件の契約金額は少しずつ増加している状況が確認できます。

しかし、海外市場で求められるのは語学力や国際契約の知識、現地企業とのネットワークといった国内案件とは異なるスキルです。中小企業にとっては参入障壁が高く、海外展開できる企業と国内中心の企業との格差が広がる可能性があります。

国際競争力を強化し、海外展開を進めることは業界にとって今後の成長戦略上の重要な課題といえます。

建設コンサルタント業界においてM&Aが注目される理由(M&A最新動向)

人材不足・高齢化への対応策としてのM&A

建設コンサルタント業界では、人材不足と従業員の高齢化が深刻化しており、特に中小規模の企業では後継者不在による廃業リスクが高まっています。こうした背景から、事業承継の一手段としてM&Aを選択するケースが増加しています。

M&Aにより、後継者問題を解消すると同時に、若手人材や新たな技術力を獲得できる点が大きなメリットです。

技術・ノウハウの継承と補完

建設コンサルタント業務は高度な専門知識や資格を必要とし、個々の技術者に依存する部分が大きいのが特徴です。そのため、特定の分野に強みを持つ企業同士がM&Aによって統合することで、技術やノウハウを相互に補完し、事業領域を拡大できるという効果があります。

近年では、防災・減災や環境対応、デジタル技術(BIM/CIMなど)の活用といった新しい分野への対応力を高めるために、M&Aを活用する動きが見られます。

受注競争力の強化

国や自治体による公共工事の発注は年々大型化・共同企業体(JV)化が進んでおり、中小企業が単独で受注することは難しくなっています。M&Aによって規模を拡大し、技術者数や売上規模を強化することは、入札資格の向上や大型案件への参入につながり、競争力を高める有効な手段となっています。

海外展開と国際競争力の確保

国内市場が縮小傾向にある一方で、アジアを中心とした海外インフラ需要は拡大しています。海外案件に参入するためには資金力や人材力、国際契約の知識が必要となるため、単独の中小企業では参入が難しいのが実情です。そこで、海外展開を目指す企業同士がM&Aを通じて規模とリソースを確保する動きも広がりつつあります。

M&Aを活用するメリット

譲渡側(売主)のメリット

株式・事業譲渡による売却益の獲得

株式売却によって経営者はまとまった資金を得られます。これによりリタイア後の生活資金を確保することが可能です。

公共事業に関する入札資格や実績の承継

建設コンサルタントは、国や自治体の入札参加資格や過去の実績が重要です。M&Aにより買い手企業へこれらを承継できるため、単なる廃業では失われてしまう価値を残せます。

専門技術・ノウハウの継承

河川、道路、橋梁、都市計画など分野ごとの専門知識を、M&Aを通じて次世代に残すことができます。

地域社会への貢献を維持

地方の建設コンサルタントは地域防災やインフラ維持管理に直結しており、M&Aによって事業を継続させることで、地域社会への責任を果たせます。

譲受側(買主)のメリット

技術士・RCCMなど有資格者の確保

公共工事の受注には技術士などの有資格者数が重要な要件です。M&Aによって即戦力となる技術者を獲得でき、入札競争力を高められます。

入札資格等級の引き上げ

技術者数や実績の増加により、入札等級が上がり、より大型の公共事業を受注できる可能性が広がります。

地域特有のネットワークや営業基盤の獲得

建設コンサルタント業は地域の自治体や地元ゼネコンとの関係性が強く、M&Aによってそのネットワークを引き継ぐことができます。

維持管理市場への参入

新設よりも維持管理が重視される時代背景の中で、維持管理分野に強いコンサルを買収することで、今後の市場ニーズに対応できます。

建設コンサルタント業界におけるM&A成功事例

事例①:川崎地質 × ユニオン・コンサルタント

2022年12月、地盤調査大手の川崎地質株式会社は、北海道の建設コンサルタント企業であるユニオン・コンサルタント株式会社を完全子会社化しました。

ユニオン・コンサルタントは、1973年設立以来、北海道の地質・土質調査を中心に公共事業を支えてきた実績豊富な企業です。一方で、地域限定の事業展開であり、今後の成長には大手との連携が課題となっていました。

今回のM&Aにより、川崎地質の持つ高度な解析技術と、ユニオン・コンサルタントの地域ネットワークを融合。北海道での事業基盤を拡充すると同時に、地質調査分野でのシナジー創出を図りました。

この統合を通じて、川崎地質は中期経営計画に掲げる「事業領域の拡大」を実現し、ユニオン・コンサルタントはグループリソースを活用することで、地域に根差した持続的な成長を目指しています。

【出典:川崎地質株式会社│公式プレスリリース】

事例②:ERIホールディングス × 日建コンサルタント

2022年10月、ERIホールディングス株式会社は、札幌市を拠点とする日建コンサルタント株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。

日建コンサルタントは、建設コンサルタント業・測量業を中心に、北海道の公共事業で豊富な実績を持つ地域密着型の企業です。一方で、独立した経営では規模拡大や人材確保に限界があり、持続的成長のために外部資本との連携が課題となっていました。

今回のM&Aにより、ERIホールディングスは中期経営計画で掲げる「インフラ・ストック分野の事業領域拡大」を推進。日建コンサルタントの地域ネットワークと技術力をグループに取り込むことで、公共事業分野の体制を強化しました。

この統合により、ERIホールディングスは全国規模での建設コンサルタント事業を拡充し、日建コンサルタントはグループの資本力・経営基盤を活かして安定的な発展を目指せる体制を整えました。

【出典:ERIホールディングス株式会社│公式プレスリリース】

事例③:ERIホールディングス × 森林環境リアライズ

2022年8月、ERIホールディングス株式会社は、札幌市に本社を置く株式会社森林環境リアライズの全株式を取得し、完全子会社化しました。

森林環境リアライズは、森林土木に関する建設コンサルタント業務や測量を手掛け、北海道の自然環境保全や地域インフラ整備に実績を持つ専門企業です。しかし、独立した経営では人材確保や事業拡大に課題がありました。

今回のM&Aにより、ERIホールディングスは中期経営計画で掲げる「インフラ・ストック分野の事業領域拡大」を推進。森林・自然環境に関わる建設コンサルタント事業をグループに取り込むことで、地域における環境インフラの強化と新たな事業領域の確立を目指しました。

この統合によって、ERIは公共事業におけるサービスラインを拡充し、森林環境リアライズはグループの資本力と経営基盤を活用して持続的な発展が可能となりました。

【出典:ERIホールディングス株式会社│公式プレスリリース】

事例④:メイホーホールディングス × フジ土木設計

2023年7月、メイホーホールディングス株式会社は、子会社であるメイホーエンジニアリングを通じて、株式会社フジ土木設計(北海道旭川市)の全株式を取得し、完全子会社化しました。

フジ土木設計は、建設コンサルタント業・測量業・補償コンサルタント業を展開し、地域の公共事業で豊富な実績を持つ企業です。一方で、地域密着型の事業基盤を強みにしながらも、単独ではさらなる規模拡大に限界がありました。

今回のM&Aにより、メイホーグループはフジ土木設計の持つ「測量・補償コンサル分野」のノウハウと、地域公共団体とのネットワークを獲得。グループ全体での事業補完やバックオフィス効率化を進めることで、スケールメリットを活かした競争力強化を図りました。

この統合により、フジ土木設計はグループリソースを活用して安定した成長基盤を確立。メイホーホールディングスにとっても、地域での受注力を高めつつ、サービスラインを拡充する成功事例となりました。

【出典:株式会社メイホーホールディングス│公式プレスリリース】

建設コンサルタント業界におけるM&A特有の成功ポイント

1. 技術者資格(技術士・RCCM)の承継管理

建設コンサルタントにとって、有資格者の数や分野は入札資格そのものを左右します。

M&Aでは、これらの資格者が確実に承継される体制を整えることが欠かせません。

資格者を安定的に確保できるかどうかが、M&A成功の第一のポイントです。

2. 入札資格・実績の引き継ぎ

公共事業の入札は、等級や過去の実績が評価対象となります。

M&Aによって実績や等級を引き継ぐことで、大型案件に挑戦できる可能性が広がります。

入札資格と実績をスムーズに承継できるかどうかが、成功を左右する重要なポイントです。

3. 発注者(国・自治体)との関係維持

建設コンサルタントは、国や自治体からの信頼の上に成り立つビジネスです。

M&A後も従来と同じように業務を遂行し、安心感を提供できるかどうかが求められます。

発注者との信頼関係を維持することこそ、成功への不可欠なポイントです。

4. 地域密着ネットワークの承継

地方の建設コンサルは、地元ゼネコンや自治体とのネットワークが強い基盤です。

これを失えば、受注が大幅に減少するリスクもあります。

地域に根ざしたネットワークをきちんと引き継ぐことが、成功のポイントです。

5. 維持管理・防災需要への適応

新設工事中心の時代から、維持管理や防災需要が拡大する時代へと移行しています。

この分野に強みを持つ企業を取り込むことは、将来の事業拡大に直結します。

市場動向に合った専門分野を補完できるかどうかが、成功を決めるポイントです。

まとめ│建設コンサルタント業界におけるM&Aは事業承継と成長の有力な手段

建設コンサルタント業界は、社会インフラの維持・発展を支える重要な存在です。

しかし現実には、経営者の高齢化や後継者不足、人材確保の難しさといった深刻な課題を抱えています。

こうした背景の中で、M&Aは 「事業承継の解決策」 であると同時に、「成長戦略の推進力」 としても注目されています。

売主・買主それぞれの立場から見ても、次のような効果が期待できます。

- 譲渡側(売主)は、後継者不在の解消や従業員の雇用維持を実現できる

- 譲受側(買主)は、資格者・実績・地域ネットワークを獲得し、競争力を高められる

さらに、業界特有の成功要因として、

「資格者の承継」「入札資格・実績の引き継ぎ」「発注者との信頼維持」「地域ネットワークの承継」「維持管理・防災需要への対応」 を押さえることで、M&Aの成果は大きく高まります。

今後も建設投資やインフラ維持管理の需要は続くと見込まれており、M&Aは業界にとって有力な選択肢となるでしょう。

「事業を次世代に引き継ぎたい」「成長のためにパートナーを探したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

担当コンサルタント紹介

たすきコンサルティングでは、建設コンサルタント業界に精通した専門コンサルタントが、貴社のニーズに合わせた最適な事業承継支援を提供しております。後継者選定から経営資源の引継ぎまで、専門的なサポートで貴社をバックアップいたします。

業界特化法人部 コンサルタント

安達 真登

大学卒業後、新卒で山形県庁に入庁。約7年半、商工や財政部門の業務に従事。その後、農林水産省への出向を経て、2024年10月からたすきコンサルティングに参画。

譲渡(売却)に関するお問い合わせ

建設コンサルタント業界では、人手不足や従業員の高齢化、公共事業依存や発注環境の変化といった複合的な課題が重なり、多くの経営者の方が将来に不安を抱えています。

事業の譲渡や承継を検討する際の第一歩は、信頼できる専門家への相談から始まります。

情報収集や自社の評価など、初期段階からサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

下記フォームに必要事項をご記入のうえ送信いただければ、担当者が迅速にご対応いたします。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888