【2025年最新版】家具・建具製造業界のM&A動向|人手不足・原材料高を乗り越える成長戦略

熟練職人の技術と日本の住文化を支えてきた家具・建具製造業界。

しかし近年、人手不足の深刻化や原材料価格の高騰、後継者不在といった課題が経営を圧迫しています。

こうしたなかで注目を集めているのが、M&Aによる事業承継や経営再編です。

本記事では、最新データと実際の事例をもとに、家具・建具製造業界の現状、業界が抱える課題、M&Aが注目される理由、そして成功事例と今後の展望までを詳しく解説します。

事業の譲渡・売却を検討している経営者の方に、今後の経営判断に役立つ実践的な情報と戦略のヒントをお届けします。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

家具・建具製造業界とは?

家具・建具製造業界は、日本の住空間や建築文化を支える重要な製造業の一つです。

「家具」は日常生活に欠かせないテーブル・椅子・収納・ベッドなどを指し、「建具」は住宅や建物の扉・窓・障子・ふすまなど、建築構造と内装の両方に関わる部材を指します。

どちらの分野も、木材加工技術とデザイン力を基盤とし、日本の気候・風土・生活様式に合わせた高度な技術が発展してきました。特に建具は、和室文化を象徴する伝統工芸的要素も多く、長年にわたり「地域の職人技」として中小企業が業界を支えています。

中小企業が圧倒的多数を占める産業構造

家具・建具を含む製造業界では、全国的に地域に根ざした中小規模の事業者が多数を占めています。たとえば、中小企業庁が公表している「中小企業の企業数・事業所数」によれば、製造業を含む産業分野の中小企業数・事業所数ともに非常に高い割合を占めていることがわかります。

とりわけ家具・建具分野は、家族経営・職人企業が多く、静岡・飛騨・旭川・広島府中・香川高松など「家具産地」「建具のまち」と呼ばれる地域で、木工・塗装・組立などの分業体制を築きながら、地域産業・雇用を支えています。

多様化する市場と需要構造の変化

家具・建具業界は、住宅市場の変化に大きく影響を受ける産業です。新築住宅着工数の減少により、リフォーム・リノベーション需要やオーダー家具市場が拡大傾向にあります。

また、在宅勤務の定着や生活様式の変化により、「省スペース」「デザイン性」「機能性」を重視した製品開発が進んでいます。

一方で、海外製品や低価格輸入家具との競争が激化し、国内メーカーは品質・デザイン・環境対応を軸に差別化を図る方向へシフトしています。特にSDGs・カーボンニュートラルの潮流の中で、国産木材の活用や再生素材を用いた家具開発など、環境対応型のものづくりが広がっています。

建具業界における公共・非住宅需要の拡大

建具分野では、住宅市場の縮小に代わり、非住宅建築(オフィス・商業施設・公共建築)向けの需要が増加しています。

耐火性能・遮音性・デザイン性を兼ね備えた高機能建具の需要が高まっており、金属・樹脂など異素材との複合製品を手がける企業も増えています。一方で、職人の高齢化や後継者不足により、技術継承や製造体制の維持が大きな課題となっています。

こうした背景から、生産拠点や取引関係の統合を目的としたM&Aも徐々に増加しています。

家具・建具製造業界が抱える課題

家具・建具製造業界は、日本の住文化を支える重要なものづくり産業でありながら、近年は構造的な課題が顕在化しています。ここでは、業界を取り巻く主な4つの課題を整理します。

人手不足・技能継承の深刻化

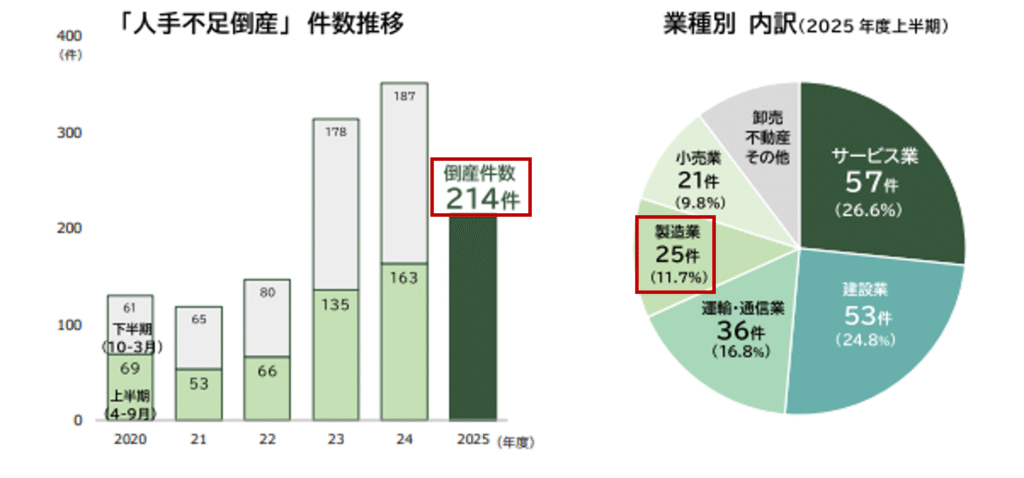

最大の課題は、人材不足と職人技術の継承問題です。帝国データバンク「全国企業倒産集計(2025年度上半期報)」によると、「人手不足倒産」は214件に達し、過去最多を更新しました。

これは製造業・建設業を中心に、技能人材の確保が一段と困難になっていることを示しています。

家具・建具業界では、熟練職人の高齢化が進む一方、若手人材の採用・育成が追いつかず、生産ラインの維持すら難しくなるケースも見られます。木工・建具製造に必要な専門技能は長期的な訓練を要するため、若手が定着しにくく、結果として技能伝承の断絶リスクが高まっています。

【出典:全国企業倒産集計 2025年度上半期報・9月報│帝国データバンク】

原材料価格の高騰と価格転嫁の難しさ

次に深刻なのが、原材料価格の高騰による収益圧迫です。

中小企業庁「2025年版中小企業白書」では、円安・物価高・資材高の長期化により、中小製造業の経営環境が依然として厳しいと指摘されています。

家具・建具製造業では特に、

- 木材・合板などの輸入材の価格上昇(ウッドショック後も高止まり)

- 金物・塗料・接着剤など副資材コストの増加

- 輸送費・電気代の上昇

といった複合的なコスト要因が重なっています。

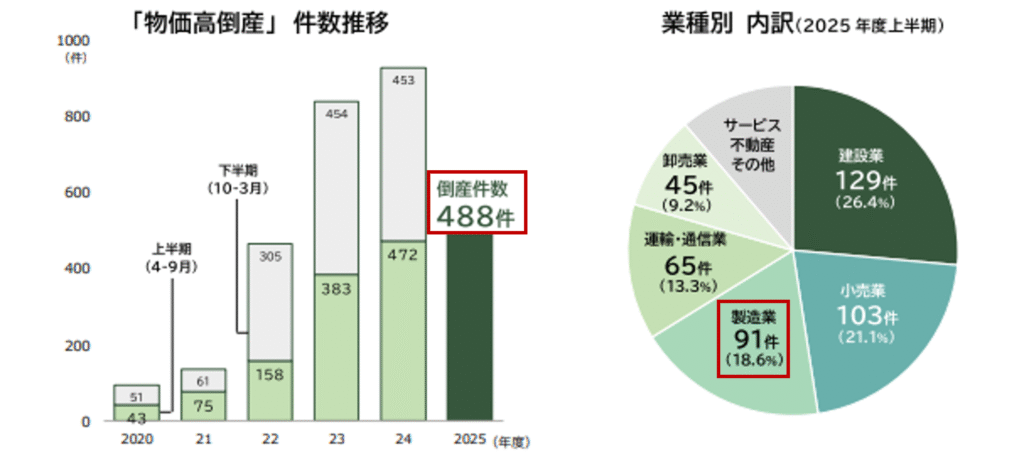

帝国データバンクの調査では、「物価高倒産」は488件と過去最多を更新しており、原価上昇が収益構造を直撃している実態が明らかです。

取引慣行上、下請け・OEM企業では価格転嫁が進みにくく、利益率の低下が慢性化している点も大きな課題です。

後継者不足と事業承継問題

家具・建具製造業界では、経営者の高齢化が進む中で、後継者の確保が今後の重要な課題となっています。

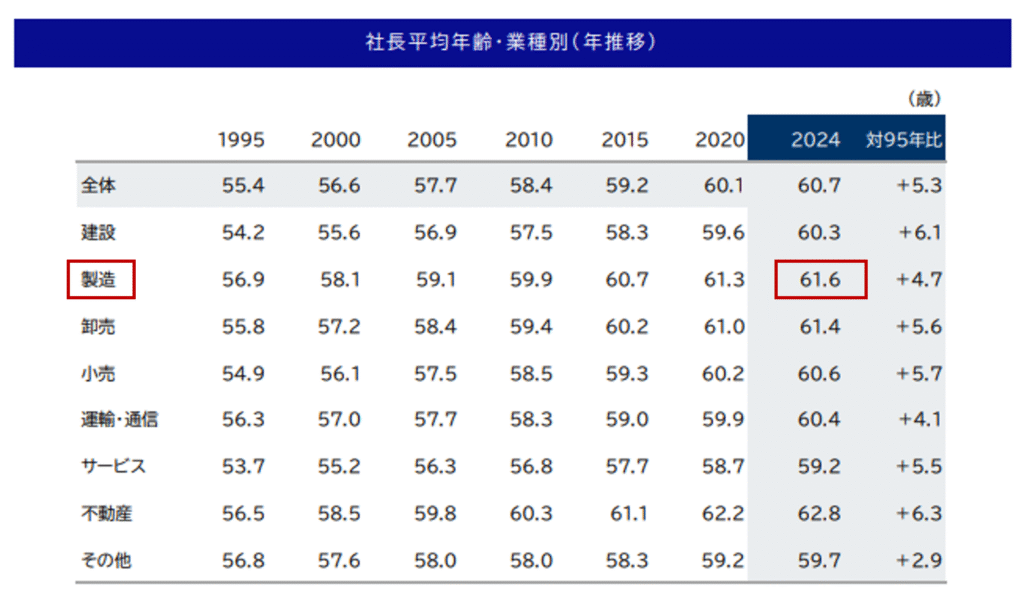

帝国データバンク「全国「社長年齢」分析調査(2024年)」によると、全国の社長平均年齢は60.7歳、製造業においては61.6歳と過去最高を更新しました。

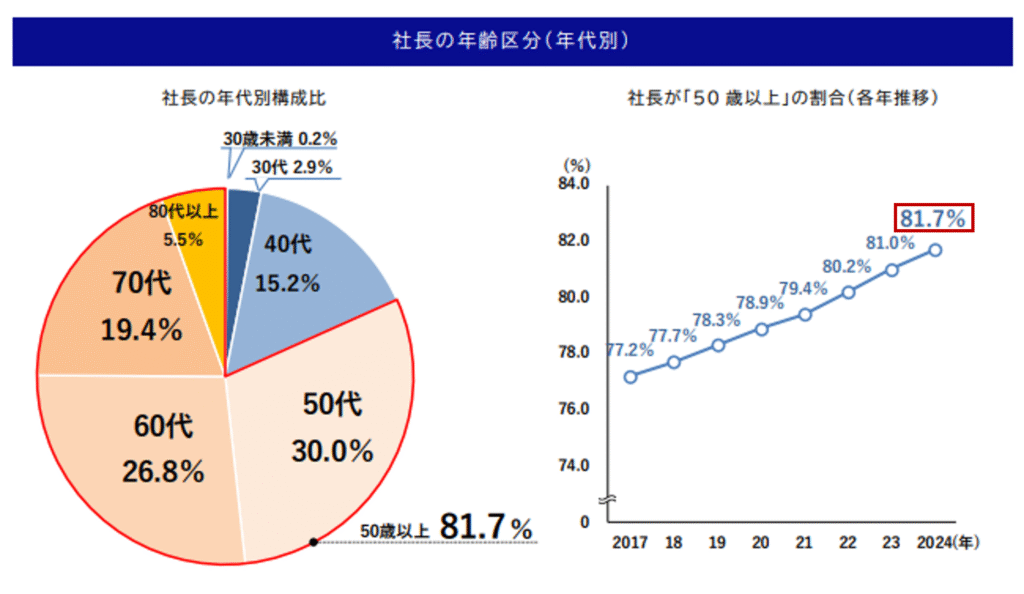

さらに、「50歳以上の経営者」が8割超(81.7%)を占めており、事業承継の遅れが懸念されています。

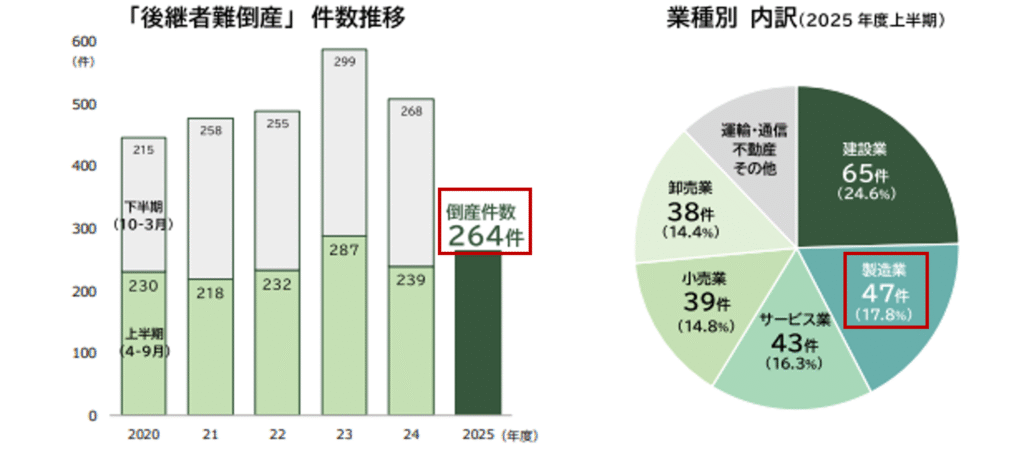

同社の「全国企業倒産集計(2025年度上半期報)」では、「後継者難倒産」は264件(上半期として過去2番目)と報告されており、経営者の高齢化と承継準備の遅れが企業存続に影響を及ぼしていることが示されています。

特に、職人技術や顧客ネットワークが経営者個人に依存している企業では、承継が難航する傾向にあります。

【出典:全国「社長年齢」分析調査(2024年)│帝国データバンク】

環境対応・デジタル化への遅れ

最後に、脱炭素化(GX)やデジタル化(DX)への対応も業界における重要課題です。

環境配慮型の製品設計や再生資源の活用、製造工程の自動化・デジタル化が求められているものの、中小企業では投資負担や人材不足により、対応が十分に進んでいないのが現状です。

中小企業庁「2025年版中小企業白書」では、「GX・DX対応は地域中小企業の競争力強化に直結する」と指摘されており、今後は環境・デジタル両面での体制整備を進める企業が、持続的な成長を実現できると見込まれます。

【出典:2025年版中小企業白書│中小企業庁】

家具・建具製造業界においてM&Aが注目される理由

家具・建具製造業界では、人手不足や原材料高騰、経営者の高齢化などの課題が続く中、

経営の安定と成長を両立する手段としてM&Aが注目されています。ここでは、M&Aが業界で注目を集める背景を整理します。

事業の継続性を確保するための有効な選択肢

多くの中小企業が後継者の確保に課題を抱える中、M&Aは「第三者による事業承継」を実現する実践的な手段として活用が進んでいます。

親族や社内に承継者がいない企業でも、買い手企業が経営基盤や販路を引き継ぐことで、事業の存続・雇用維持・技術継承を同時に実現できます。

特に家具・建具製造業界では、職人技術や顧客ネットワークを評価して買収するケースも多く、「技術を守りながら会社を残す」という経営者の意向に合致しやすい形でM&Aが行われています。

経営基盤の強化と効率化

中小企業が中心の家具・建具業界では、資材仕入れや生産体制などが分散しており、個社単位でのコスト削減や投資効率化には限界があります。M&Aを通じて企業同士が連携・統合することで、

- 原材料の共同仕入れによるコスト削減

- 設備や人材の共有による生産効率化

- 販売網や取引先の拡大

といったスケールメリットの実現が可能になります。特に原材料高騰が続く現在、統合によるコスト構造の最適化は有効な戦略です。

技術・ブランドの継承と新たな価値創出

M&Aは、単なる経営再編だけでなく、技術とブランドの承継を通じた新たな価値創出にもつながります。

例えば、大手メーカーが地域工房や専門工場を傘下に入れることで、職人技術を活かした高付加価値製品の開発や新市場への展開が進んでいます。また、建築設計会社やリフォーム企業との統合により、「設計〜製造〜施工」までを一体化したビジネスモデルを構築する事例も増えています。こうした取り組みは、業界全体の競争力向上にも寄与しています。

家具・建具業界における特徴的なM&A事例

事例①:イトーキ × ソーア(2024年)

イトーキは、2024年2月1日付でオフィス家具の配送・搬入・設置工事を手掛ける株式会社ソーアを完全子会社化しました。

ソーアは首都圏を中心に豊富な施工・輸送実績を有し、物流・現場対応力に強みを持つ企業です。

イトーキは本M&Aにより、製品の搬送から設置・施工までのプロセスを自社内で一貫化し、サービス品質と供給効率の向上を図りました。

このM&Aは、オフィス家具メーカーによる物流・施工機能の内製化を目的としたもので、「働く空間のトータルデザイン」戦略を支える基盤強化の一環といえます。

【出典:株式会社イトーキ│公式プレスリリース】

事例②:ヤマダホールディングス × 大塚家具(2022年)

ヤマダホールディングスは、2022年に子会社の大塚家具を完全子会社化し、家電・家具・住宅を一体で提案する「住まいまるごと提案型ビジネス」への転換を進めました。

大塚家具は長年培ってきた家具販売の知見と高級志向のブランド力を有しており、ヤマダグループの家電・住宅事業との融合によって、ショールーム型店舗の展開やリフォーム事業の拡充など、総合的な住空間提案を強化する狙いがありました。

この統合は、大塚家具の再建とヤマダグループの住宅関連分野強化を両立させる施策であり、家具・家電・住宅という異業種が連携することで、新しい生活提案モデルを構築した点が特徴です。家具業界の枠を超えた再編の象徴的なM&A事例として注目されています。

【出典:株式会社ヤマダホールディングス│公式プレスリリース】

事例③:ニトリホールディングス × 島忠(2020年)

2020年、ニトリホールディングスは家具・ホームセンター事業を展開する島忠を完全子会社化しました。首都圏での店舗網拡大と物流効率化、商品の共同開発によるコスト削減を狙った統合であり、両社の経営資源を融合することで、家具・インテリアの総合力を強化しました。

島忠が持つホームセンター事業のノウハウと、ニトリの製造・流通一貫体制を組み合わせることで、製造から販売までを統合した大型再編を実現した点が特徴です。

このM&Aは、家具流通のサプライチェーン統合を象徴する案件として評価されています。

【出典:株式会社島忠│公式プレスリリース】

今後の展望

家具・建具製造業界は、人口減少や住宅着工数の減少など構造的な逆風にさらされる一方で、リフォーム需要の拡大や環境対応製品への関心の高まりなど、新たな成長機会も生まれています。今後は「縮小から再編・価値創造」へと舵を切ることが求められます。

市場の再編とリフォーム需要の拡大

新築住宅市場の縮小傾向が続くなか、リフォーム・リノベーション需要やオーダー家具市場の拡大が進んでいます。特に、在宅勤務やライフスタイル多様化により、「機能性」「省スペース」「デザイン性」を重視した家具・建具へのニーズが高まっています。

また、SDGsの観点からも「長く使える製品」への関心が強まり、修理・再生・再販などの循環型ビジネスモデルを取り入れる企業が増えています。こうした動きは、地域の工房や職人企業にとっても新しいビジネスチャンスとなります。

デジタル化・省力化技術の導入加速

中小企業庁「2025年版中小企業白書」でも、DX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)への対応が、今後の競争力強化に直結すると指摘されています。

家具・建具製造業界でも、CAD/CAMや3Dスキャン、CNC加工機などの導入が進み、設計から製造までの工程デジタル化が広がっています。

また、AIやIoTを活用した省人化・効率化の取り組みも増加傾向にあります。こうした技術導入は、生産性の向上に加え、人手不足対策や技術継承の支援策としても効果的であり、中長期的には業界構造を大きく変える要素となる可能性があります。

M&Aを通じた業界再編と地域連携の進展

2025年以降、家具・建具業界では中小企業間M&Aや地域連携型の事業統合がさらに活発化すると見込まれます。

帝国データバンクの分析でも、倒産・廃業の背景に後継者不在が多いことから、M&Aを通じて地域の企業同士が連携し、「小規模でも強い地域ブランド」を形成する動きが加速しています。

また、異業種連携による新しい事業モデルの創出も期待されています。たとえば、建設業・住宅メーカー・設計事務所などとの協働により、「建築空間のトータル提案型企業」へと進化するケースも見られます。

環境対応と国産材活用による新たな価値創出

地球温暖化対策や森林資源の循環利用を背景に、国産木材の活用や環境配慮型素材への転換が業界全体で進みつつあります。

林野庁の支援施策や自治体の地産地消プロジェクトも追い風となり、「地域産材×職人技術」という付加価値提案が差別化の鍵となりえます。環境対応は単なる社会的要請ではなく、海外市場での競争力強化や輸出拡大の可能性にもつながります。

まとめ│家具・建具製造業界におけるM&Aの重要性

家具・建具製造業界は、長年にわたり日本の住文化を支えてきた一方で、人手不足や原材料高騰、経営者の高齢化など、構造的な課題を抱えています。

こうした環境の中で、M&Aは事業承継と成長を両立できる有効な手段として注目されています。第三者承継によって技術や雇用を守るだけでなく、外部の資本力や販路、デジタル技術を取り込みながら、事業の発展を図ることが可能です。国や自治体も支援体制を整備しており、M&Aは「事業を守る手段」から「成長を実現する戦略」へと進化しています。今後は、環境対応や地域連携など、新たな価値を創出する企業が、業界全体の競争力を高めていくことが期待されます。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。

是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888