【2025年最新版】リフォーム業界におけるM&Aの現状と課題|売主・買主のメリットを徹底解説

住宅ストックの増加や省エネ・耐震リフォーム需要の高まりを背景に、リフォーム業界は底堅い需要を維持しています。一方で、職人不足・原材料費の高騰・建築基準法や省エネ法の改正対応といった課題により、中小リフォーム会社の経営環境は年々厳しさを増しています。

こうした状況の中で注目されているのが、M&Aによる事業承継や成長戦略です。経営者の高齢化による後継者問題の解決策として、または人材確保や事業拡大の手段として、多くのリフォーム会社がM&Aを活用し始めています。

本記事では、2025年の最新データや国の白書・統計をもとに、リフォーム業界の現状と課題、M&A動向、そして売主・買主双方のメリットを徹底解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

リフォーム業界とは

リフォーム業界とは、既存の建物を改修・修繕・機能向上する事業を総称したものです。対象は、住宅(戸建て・マンションなど) と非住宅(オフィス・工場・商業施設、公共施設など)に大別されます。

工事の種類は多岐にわたり、以下のような内容が中心となります。

- 修繕・維持工事:老朽化部分の修理や更新

- 改装・改修工事:間取り変更、内装・外装リニューアル

- 耐震補強:地震対策としての構造補強

- 省エネ改修:断熱材追加、設備の高効率化など

- バリアフリー改修:高齢化社会に対応した手すり設置や段差解消

住宅リフォームは、主に個人が発注者となり、生活環境の改善や資産価値の維持を目的とするケースが多いのが特徴です。一方、非住宅リフォームは、企業や自治体が発注者となり、工場の設備更新やオフィスのリニューアル、商業施設や公共施設の改修といった案件が中心となります。

このようにリフォーム業界は、個人の住環境改善から企業の設備投資まで幅広い需要を支える産業です。特に近年では、省エネ・耐震・バリアフリーといった社会的課題の解決に直結するリフォーム需要が高まっており、今後も重要な役割を担うと考えられます。

リフォーム業界を取り巻く現状と課題

リフォーム業界は安定した需要を持つ一方で、構造的な課題を抱えています。ここでは、市場規模の推移と、経営者が直面している主な課題を整理します。

市場規模の現状

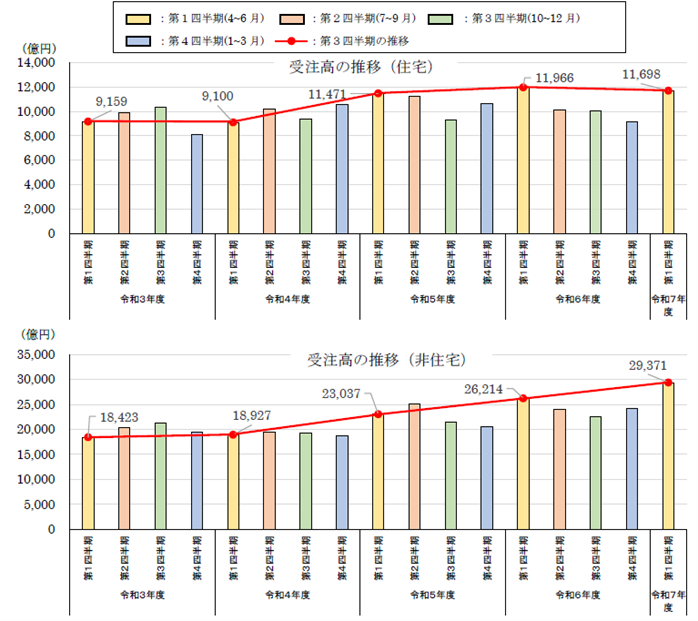

国土交通省の「建築物リフォーム・リニューアル調査」によると、令和7年度第1四半期(2025年4〜6月)の受注高は4兆1,069億円(前年同期比+7.6%) に達しました。

- 住宅関連工事:1兆1,698億円(前年同期比▲2.2%)

- 非住宅関連工事:2兆9,371億円(同+12.0%)

住宅リフォームは個人需要に依存するため微減傾向にある一方、非住宅分野は工場や事務所の改修需要を中心に堅調に推移しています。

【出典:建築物リフォーム・リニューアル調査報告(令和7年度第1四半期受注分)│国土交通省】

人手不足の深刻化

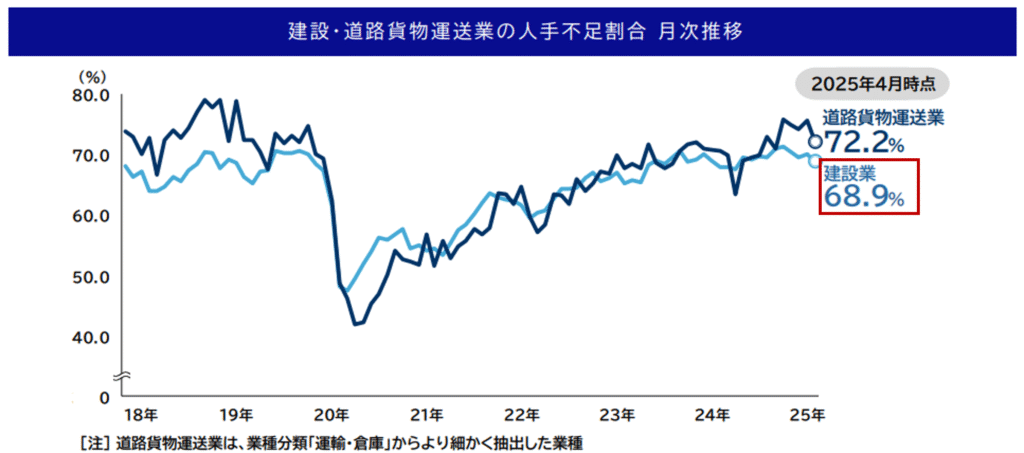

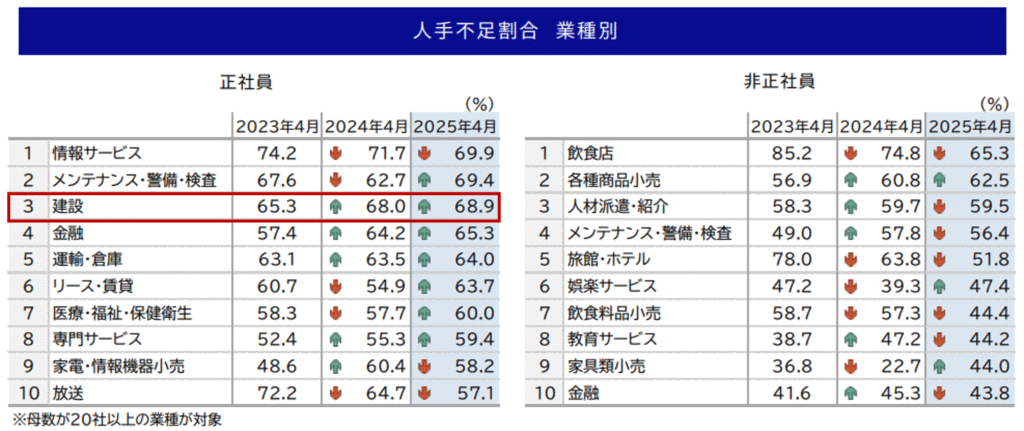

リフォーム業界を含む建設業では、人材不足が慢性的な課題となっています。

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」によると、建設業では正社員不足を感じる企業が2025年1月時点で約6割に達しており、他業種と比べても高い水準にあります。

同調査の業種別比較でも、建設業は製造業や小売業を上回る人手不足割合を示しており、施工現場を担う人材の確保が特に難しい状況が明らかです。

このように、リフォーム業界における人材不足は一時的な問題ではなく、構造的な経営リスクとなっています。

【出典:人手不足に対する企業の動向調査(2025 年 4 月)│帝国データバンク】

コスト高騰と利益圧迫

リフォーム業界は近年の経済環境の変化により、コスト面で強い逆風を受けています。

- 円安・物価高の継続による輸入建材価格の上昇

- 木材・建材価格の高止まり(「ウッドショック」後の影響が継続)

- 金利上昇による借入依存度の高い中小企業への負担増

その結果、営業利益率が圧迫され、積極的な投資や人材採用に踏み切れない事業者が増えています。

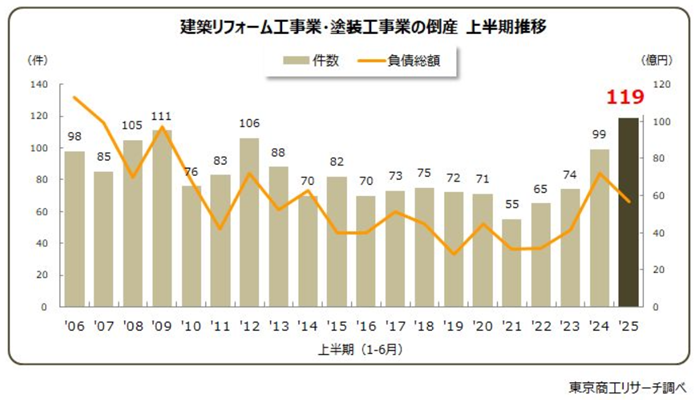

倒産件数の急増

東京商工リサーチの調査によると、2025年上半期のリフォーム・塗装工事業の倒産は119件に達し、リーマンショック期(2009年:111件)を上回り過去最多水準となり、業界の経営環境がいかに厳しいかを物語っています。

- 内訳:リフォーム業54件、塗装業65件

- 倒産理由の約8割が「販売不振」

- 背景には、ゼロゼロ融資終了後の資金繰り悪化や、物価高騰・人件費上昇の影響

倒産件数の急増は、業界の経営環境がいかに厳しいかを物語っています。

【出典:リフォーム・塗装工事の倒産が急増 ~点検商法などのトラブル多発~│東京商工リサーチ】

法改正への対応負担

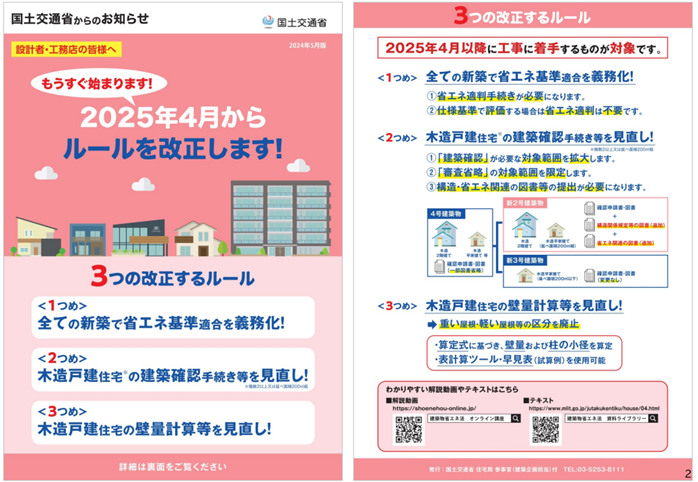

2025年以降、リフォーム業界は法制度対応が大きな課題となります。

・建築基準法改正:木造2階建て住宅でも大規模修繕・模様替の場合は建築確認が必要

・建築物省エネ法改正:省エネ基準適合義務の対象拡大により、断熱性能や高効率設備導入が必須化

・脱炭素化(GX)・BCP対応:環境性能向上や災害対応力が企業選定の重要要素に

こうした法改正は、資金力や技術力に乏しい中小事業者にとって大きな負担となります。

競争環境の変化

大手ハウスメーカー、不動産会社、さらには家電量販店や異業種からの新規参入により、リフォーム市場の競争は激化しています。広告力や調達力を持つ大手と比較して、小規模事業者は差別化戦略(地域密着型サービスや専門工事特化など)が不可欠です。

リフォーム業界のM&A動向

人手不足や資材価格の高騰、法改正への対応負担といった課題を背景に、リフォーム業界でもM&Aの動きが増えています。M&Aは、事業承継問題の解決策であると同時に、規模拡大や新分野進出の「攻めの成長戦略」としても注目されています。

事業承継ニーズの高まり

中小企業庁「2025年版中小企業白書」によれば、建設業を含む中小企業の経営者の 約6割が60歳以上を占めており、後継者不在は深刻な課題です。

リフォーム業界は地域密着型の小規模事業者が多いため、親族内承継が困難なケースも多く、M&Aによる外部承継が現実的な選択肢となっています。

成長戦略としてのM&A活用

リフォーム業界では、大手ハウスメーカーや異業種の参入が進み競争が激化しています。こうした環境下で中小・中堅事業者が生き残るために、M&Aを通じた規模拡大や人材獲得の動きが目立ちます。

・地域拡大型M&A:他地域の同業者を買収し営業エリアを拡大

・人材獲得型M&A:職人や施工管理技術者を確保する目的での買収

・事業多角化型M&A:住宅中心から非住宅リフォーム(工場・オフィス改修など)や省エネ改修への展開

大手や異業種の参入が進む中、M&Aは「淘汰を避けるための防御」ではなく、地域の工務店やリフォーム会社が生き残り、次の時代に事業をつなぐための現実的な選択肢になりつつあります。

リフォーム業界におけるM&A活用のメリット

譲渡側(売主)のメリット

・地元で築いた信用・顧客基盤を未来につなげられる

リフォーム会社の強みは、地域に根ざした顧客との長年の信頼関係にあります。廃業を選んでしまえばその基盤は失われてしまいますが、M&Aによって事業を引き継ぐことで、地元で培った信用や顧客ネットワークを次世代へ残すことができます。

・職人や従業員の雇用継続

リフォーム業界においては熟練の職人や施工管理技術者が企業の財産です。M&Aを活用すれば、従業員を雇用ごと引き継いでもらえるため、社員が安心して働き続けられる環境を確保できます。経営者としても「従業員を守ったうえでの引退」が可能になります。

・進行中の工事案件を途切れさせない

廃業では、工事途中の顧客や取引先に迷惑をかけるリスクが高まります。M&Aによる引き継ぎであれば、受注中の案件をそのまま後継企業が対応できるため、顧客にとっても安心であり、経営者自身も責任を果たして引退することができます。

・経営者自身の資金回収と新たな可能性

事業を売却することで、廃業では得られない売却益を確保することができます。この資金は、リタイア後の生活資金として活用できるほか、地域貢献や新しい事業に挑戦するための原資とすることも可能です。

譲受側(買主)のメリット

・人材の確保

リフォーム業界は慢性的な人手不足に悩まされています。M&Aを通じて職人や施工管理技術者を抱える企業を譲り受ければ、即戦力となる人材を一括で確保できます。特に技能人材の獲得は、自社の施工体制を強化し、受注余力を高める大きなメリットです。

・顧客基盤・地域ネットワークの獲得

地域密着型のリフォーム会社を買収することで、その地域で培われた顧客や取引先ネットワークをそのまま引き継ぐことができます。これにより、新規顧客開拓にかかるコストや時間を削減し、短期間で売上を拡大できます。

・事業領域の拡大

住宅リフォームを主力としてきた企業が、M&Aを通じて非住宅リフォーム(工場・オフィス改修)、省エネ改修、耐震補強といった新しい分野へ参入することが可能になります。買収によってノウハウや施工実績を取り込むことで、自社の事業の幅を広げられます。

・規模拡大による競争力強化

複数のリフォーム会社を統合することで、工事量の増加に対応できる体制を構築できます。また、資材の一括調達や広告の効率化によってコスト削減が可能となり、大手や異業種参入企業との競争に対抗できる基盤を強化できます。

リフォーム業界のM&A成功事例

事例①:静岡ガスによるグッドリビングの子会社化(2025年)

2025年7月、静岡ガス株式会社は、住宅の新築・リフォーム事業を展開する株式会社グッドリビングの全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。

静岡ガスは、地域の総合エネルギー企業として都市ガス・電力などの供給を行っていますが、今回のM&Aを通じて、住宅分野との連携強化による「エネルギー×住まい」の統合サービスを目指しています。

グッドリビングは、静岡県を中心に注文住宅・リフォーム・リノベーションなど幅広い住宅サービスを提供しており、地域密着の施工体制と顧客満足度の高さで知られています。

静岡ガスは同社をグループに迎えることで、住宅の建設からエネルギー供給・省エネリフォームまでを一貫してサポートする体制を整備。

これにより、脱炭素社会の実現と地域住環境の向上を両立させる新たなビジネスモデルの構築を目指しています。

本件は、エネルギー事業者が住宅・リフォーム業に本格的に参入した異業種連携型M&Aの好例であり、住宅業界の枠を超えた協業モデルとして注目されています。

【出典:静岡ガス株式会社│公式プレスリリース】

事例②:AQUA RESORTによる住環境ジャパンの子会社化(2025年)

2025年3月、株式会社AQUA RESORTは、住宅リフォーム・リノベーション事業を手がける株式会社住環境ジャパンの全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。

AQUA RESORTは、リゾートホテルや温泉旅館などの宿泊施設を全国で展開する企業であり、今回のM&Aにより、「滞在空間の再生」から「住まいのリノベーション」までを一貫して提案できる体制を整えました。

住環境ジャパンは、首都圏を中心にリフォーム・リノベーション、マンション管理などを展開しており、高い施工品質とデザイン力に定評があります。AQUA RESORTは、同社のノウハウを活用してリゾート施設の改修や不動産再生事業を強化し、宿泊業と住宅改修業の融合による新しいライフスタイル事業を推進しています。

本件は、リゾート運営企業とリフォーム業の異業種連携による事業多角化型M&Aとして注目されています。

【出典:株式会社AQUA RESORT│公式プレスリリース】

事例③:アートリフォームによる匠和美建の子会社化(2025年)

2025年3月、アートリフォーム株式会社は、佐賀県を拠点に住宅リフォーム事業を展開する株式会社匠和美建の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。

アートリフォームは、関西・中部・関東を中心に全国でリフォーム・リノベーション事業を展開する大手リフォーム専業会社です。今回のM&Aは、九州エリアへの事業拡大と地域密着型の営業体制強化を目的としたもので、同業間でのエリア拡大型M&Aとして注目されています。

匠和美建は、佐賀県および九州北部エリアで戸建住宅のリフォーム・リノベーションを手がけており、地元密着の施工品質と顧客満足度の高いサービスで評価を得ている企業です。

アートリフォームは同社の地域ネットワークと現場力を取り込み、全国的な営業・施工体制の強化を図るとともに、地域特化型の顧客サービスモデルを確立する方針を示しています。

事例④:メルディアによる永大ホールディングスの子会社化(2025年)

2025年2月、メルディア株式会社(旧・三栄建築設計) は、住宅建材メーカーである永大ホールディングス株式会社の株式を取得し、同社を子会社化しました。

永大ホールディングスは、住宅建材やリフォーム関連製品の開発・製造・販売を行う企業で、住宅分野のサプライチェーンを広くカバーしています。

今回のM&Aにより、メルディアは「設計・施工・建材供給」を一体化した生産・販売体制を構築。新築住宅事業だけでなく、リフォーム・リノベーション領域における供給力とブランド競争力を強化しました。

本件は、住宅産業全体が直面するコスト上昇・省エネ対応などの課題に対し、建材メーカーと住宅事業者が垂直統合することで、安定供給と品質向上を実現したM&A事例として注目されています。

【出典:株式会社メルディア│公式プレスリリース】

事例⑤:カワムラホームによるヤマダコーポレーションの株式取得(2025年)

2025年2月、株式会社カワムラホームは、福井県でリフォーム・リノベーション事業を展開する ヤマダコーポレーション株式会社 の全株式を取得し、完全子会社化しました。

カワムラホームは新築・リフォームを手がける地域密着型の住宅会社で、今回のM&Aを通じて、新築からリフォームまで一貫対応できる体制を強化しました。

ヤマダコーポレーションの施工力や地域ネットワークを取り込むことで、北陸エリアでの事業基盤を拡大し、グループ全体の競争力向上を図ります。

本件は、地域の住宅会社同士が協業し、顧客のライフサイクル全体を支える総合住宅体制を築いた事例として注目されています。

リフォーム業界M&Aの成功ポイント

リフォーム業界でM&Aを成功させるためには、単に譲渡・買収の合意にとどまらず、「人」「取引先」「法対応」の3つの信頼関係を維持しながら統合を進めることが欠かせません。特に地域密着型企業が多いこの業界では、引き継ぎの丁寧さが成否を分けます。

従業員・職人との信頼関係を守る

リフォーム業界では、熟練の職人や施工管理技術者が事業の柱です。

M&A後に従業員が不安を感じて離職すれば、受注力・施工品質の低下を招きます。

そのため、待遇や労働環境の変化を早期に説明し、安心して働き続けられる体制づくりが重要です。

統合段階では「人材定着」を最優先課題として位置づけることが成功の第一歩です。

顧客・取引先への誠実な引き継ぎ

リフォーム事業は、施工後のアフターフォローまで含めて信頼で成り立ちます。

経営者が交代しても顧客に不安を与えないよう、契約内容や保証の継続を明示し、

主要取引先には責任ある説明と引き継ぎを行う必要があります。

この誠実な対応が、地域で築いた信用を守り、M&A後の安定経営を支えます。

法改正を見据えた統合戦略

2025年4月から、住宅・建築分野では省エネ基準適合義務化や建築確認手続きの見直しなどが段階的に施行されます。

特に木造戸建住宅の大規模リフォームでは、これまで不要だった建築確認が必要となるケースが生じます。

こうした制度変更に対応するには、M&Aの段階から

・省エネ・構造設計に強い技術者を有する企業か

・追加コストに耐えられる経営体質を持つか

といった「法令対応力」を見極めることが重要です。さらに統合後は、グループ全体で法令遵守や省エネ対応の基準を統一し、将来的な競争力強化につなげることが重要です。

【出典:木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて│国土交通省住宅局】

今後の展望

リフォーム業界は、人口減少と新築住宅の減少により、市場全体としては縮小傾向にあります。

しかし、省エネ改修・耐震補強・バリアフリー化など「既存住宅を活かすリフォーム需要」は今後も堅調で、国土交通省の調査でも市場規模はおおむね6〜7兆円で安定しています。

一方で、2025年4月から施行される省エネ基準義務化や木造住宅の建築確認手続き見直しなど、法規制の強化が進みます。

こうした変化に対応するには、設計・施工・申請を一体で行える体制づくりが欠かせず、資本力や人材を持つ企業同士の連携やM&Aが進むと見込まれます。

今後のM&Aは、事業承継だけでなく、

・省エネや耐震技術を補完する「技術補完型」

・地域企業を統合しエリアを拡大する「エリア拡大型」

といった成長戦略型の再編が中心になるでしょう。法改正や需要構造の変化をチャンスと捉え、M&Aを通じて体制を強化できる企業が、これからのリフォーム市場で優位に立つと考えられます。

まとめ│持続的成長に向けたM&Aの活用ポイント

リフォーム業界は、人口減少や新築需要の減少、さらに法改正による事業環境の変化など、これまでにない転換期を迎えています。

こうしたなかで、企業が持続的に成長していくためには、自社だけで全てを抱え込まず、他社との連携やM&Aを戦略的に活用する姿勢が求められます。

M&Aは、後継者不在への対応といった「事業承継の手段」であると同時に、

省エネ・耐震・デジタル対応など、技術や人材を補完して新たな価値を生み出す「成長の手段」でもあります。

統合によって経営資源を有効に活用し、法令遵守や施工品質の基準をグループ全体で統一することが、今後の競争力を高める鍵となるでしょう。

たすきコンサルティングでは、M&Aを単なる売買ではなく、持続可能な経営を実現する仕組みづくりとして位置づけ、経営者の想いと事業の価値を次世代へと確実に引き継ぐ支援を行っています。

変化の多い時代だからこそ、柔軟な発想と確かな連携をもって、リフォーム業界の新しい成長モデルを共に築いていくことが大切です。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888