【2025年最新版】住宅建設業界のM&A動向|市場の現状・事例・成功ポイントを徹底解説

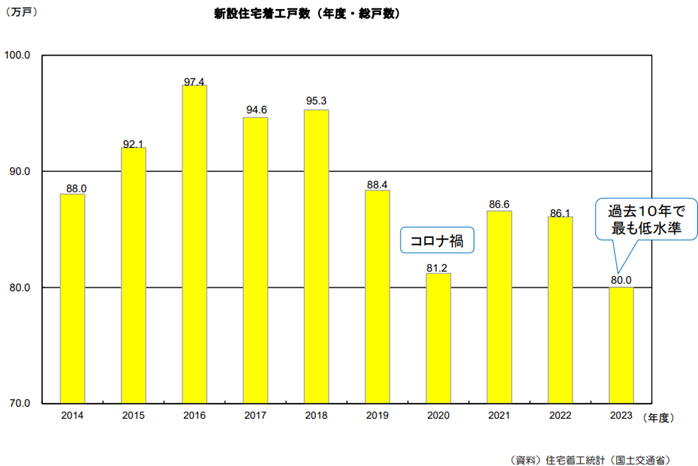

住宅建設業界は、人口減少や新設住宅着工戸数の減少、資材価格の高騰、人手不足といった複数の課題に直面しています。国土交通省の統計によると、新設住宅着工戸数は2023年に過去10年で最も低い水準となり、業界全体で市場縮小の流れが鮮明になっています。さらに、中小企業庁の「2025年版 中小企業白書」では、経営者の高齢化や後継者不足によって、住宅建設業界における事業承継の課題が深刻化していることが指摘されています。

こうした状況のなか、注目を集めているのがM&Aです。M&Aは単なる撤退手段ではなく、後継者不在を解決し、従業員の雇用や取引先との関係を守りながら、買収側にとっても地域ネットワークや人材・技術を獲得できる「成長戦略」として活用されています。

本記事では、住宅建設業界の現状と課題、M&Aが増えている背景、メリットや実際の事例、法改正の影響、成功のポイントをわかりやすく解説します。M&Aを検討している経営者の方にとって、最適な意思決定の参考となる情報を提供します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

住宅建設業界とは

住宅建設業界とは、新築住宅の建設、分譲住宅の供給、リフォームやリノベーション事業など、住まいに関わる建設活動を担う業界を指します。主なプレイヤーには、全国展開する大手ハウスメーカー(大和ハウス、積水ハウス、旭化成ホームズなど)、地域密着型の中堅・中小工務店、さらには分譲事業者やリフォーム専業会社まで幅広い事業者が含まれます。

業界の位置づけ

住宅建設業界は、建設資材メーカーや不動産流通業者、金融機関など多くの関連産業と結びついており、日本経済全体に与える影響も大きい産業です。住宅の供給は国民生活の基盤であり、国の住宅政策とも密接に連動しています。

業界構造の特徴

この業界の大きな特徴は、「大手ハウスメーカー」と「地域密着型の中小工務店」との二極化です。

・大手ハウスメーカー:全国規模でのブランド力、研究開発力、省エネ住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)への対応力を強みに、市場シェアを維持。

・中小工務店・地域ビルダー:地域特化の施工力や顧客との密接な関係を強みとする一方、資材価格の高騰や人手不足の影響を受けやすく、経営環境は厳しい状況。

このように、住宅建設業界はプレイヤーごとに強みと課題が大きく異なるため、企業規模や地域性に応じた経営戦略が求められています。

住宅建設業界の現状と課題

住宅建設業界は、日本の生活基盤を支える重要な産業である一方で、近年は市場縮小やコスト上昇、人材不足といった複合的な課題に直面しています。ここでは、統計データをもとにその実態を整理します。

新設住宅着工戸数の減少と新築戸建市場への影響

国土交通省「住宅着工統計」によると、2023年の新設住宅着工戸数は約80.0万戸で、2022年(約86.1万戸)から減少し、過去10年間で最も低い水準となりました。

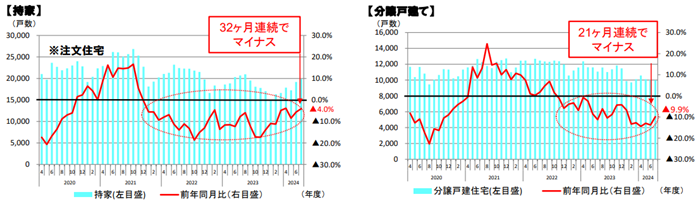

中でも新築戸建市場の落ち込みが目立ちます。注文住宅は32か月連続で前年同月比マイナス、分譲戸建ても21か月連続で減少しており、需要縮小が鮮明です。こうした状況は、特に地域の工務店やビルダーに大きな影響を与え、受注減による固定費負担の増大や資金繰り悪化といった経営リスクを高めています。

【出典:関連データ等について│国土交通省】

資材価格と金利の上昇

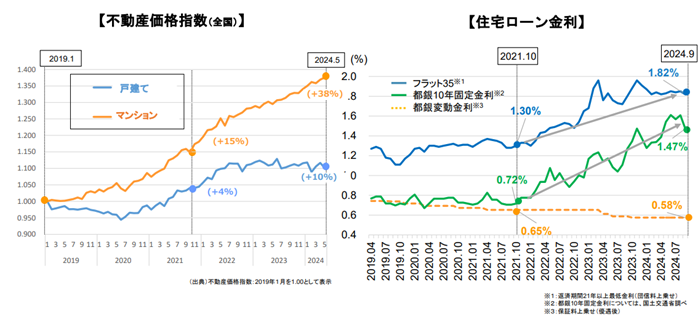

住宅建設に必要な木材・鉄鋼・セメントなどの価格は、ウッドショックやエネルギー高騰を背景に上昇が続いています。加えて国土交通省「不動産価格指数」によれば、2019年を1.00とした場合、2024年には戸建住宅価格が約1.38倍、マンション価格が約1.10倍に上昇しました。

さらに、住宅ローン金利も上昇傾向にあり、フラット35は2019年の0.9%前後から2024年には1.3%台に達しています。これにより住宅購入の負担感が増し、新築戸建の需要抑制に拍車をかけています。

【出典:関連データ等について│国土交通省】

人手不足の深刻化

住宅建設業界では、大工や現場監督などの人材不足が深刻化しています。帝国データバンクの調査によると、住宅関連企業の多くが人手不足を訴えており、特に「技能労働者の不足」が顕著です。

背景には以下の要因があります。

・高齢化による引退増:ベテラン職人の高齢化が進み、引退する人が増えている。

・若手人材の確保難:建設現場は「きつい・危険・休めない」というイメージが強く、若年層の就職希望が少ない。

・需要とのミスマッチ:新築戸建は減少傾向にある一方、リフォーム・耐震補強など新しい需要は増加しているが、対応できる人材が不足。

その結果、施工能力の低下による受注機会の損失や工期の長期化・コスト増加が発生し、地域の工務店やビルダーの経営を一層圧迫しています。

【出典:住宅業界の動向と展望│帝国データバンク】

経営者の高齢化

住宅建設業界は中小企業が多数を占めており、経営者の高齢化が進んでいます。この高齢化は単なる経営交代の問題にとどまらず、

・経営判断の遅れによる新規投資の停滞

・デジタル技術や省エネ基準など、新しい住宅ニーズへの対応の遅れ

・地域における住宅供給体制の弱体化

といった形で業界全体に影響を及ぼしています。とりわけ新築戸建需要が減少する中で、経営者の世代交代の遅れは、企業の持続可能性を一層難しくする大きな要因となっています。

なぜ今、住宅建設業界でM&Aが増えているのか

住宅建設業界では近年、M&Aが活発化しています。その背景には、以下のような業界特有の要因があります。

経営者の高齢化と事業存続への危機感

前述で触れたように、住宅建設業界は経営者の高齢化が進んでいます。新築戸建需要が減少する中で、世代交代が遅れると新しい投資や技術導入が難しくなり、企業の競争力は低下します。このため、廃業ではなくM&Aを選ぶことで、従業員の雇用や顧客へのアフターフォローを維持する動きが増えています。

人手不足の解消手段としてのM&A

慢性的な人手不足の中、M&Aによって人材を確保する動きも広がっています。例えば、施工管理や設計の経験を持つ社員を引き継ぐことで、自社単独では対応できない案件やリフォーム需要に応えられるようになるケースもあります。人材の獲得を目的としたM&Aは、近年特に注目されている傾向です。

スケールメリットによる資材調達・コスト削減

資材価格の上昇や住宅ローン金利の上昇が続く中で、単独の中小工務店が価格競争に耐えるのは難しくなっています。M&Aによって規模を拡大すれば、資材の一括仕入れや施工体制の効率化が可能となり、コスト削減と競争力強化につながります。

新規分野への進出・事業多角化

新築戸建市場が縮小する一方で、リフォーム、リノベーション、耐震補強、ZEH対応住宅など、新しい需要は拡大しています。しかし、これらに対応するにはノウハウや技術投資が必要です。M&Aを活用することで、新規分野に迅速に参入できる環境を整える企業が増えています。

住宅建設業界におけるM&Aのメリット

譲渡側(売主)のメリット

・後継者問題の解決と雇用の維持

経営者の高齢化や後継者不在といった課題に対し、M&Aを活用することで会社を存続させ、従業員の雇用や取引先との関係を守ることができます。

・顧客へのアフターメンテナンス体制を継続できる

住宅建設業では、引き渡し後の定期点検や保証対応が不可欠です。M&Aにより事業を引き継げば、施主へのアフターメンテナンス体制を維持でき、顧客満足や信用を守ることが可能です。

・省エネ基準や法改正への対応負担を軽減できる

2025年4月から、新築住宅への省エネ基準適合義務化が始まっています。これにより、中小事業者にとっては新しい設計対応や設備投資の負担が増加しています。M&Aによって大手・中堅企業に事業を譲渡することで、こうした法改正への対応コストや技術投資の負担を軽減できるのは、売主側にとって大きなメリットです。

譲受側(買主)のメリット

・人材・技術の獲得

住宅建設業界では大工や現場監督などの人材不足が深刻です。M&Aにより、経験豊富な職人や設計士を確保できることは大きなメリットです。また、省エネ住宅やZEH対応など専門技術を持つ人材を引き継ぐことで、自社単独では難しい案件にも対応できるようになります。特にZEH対応は国の補助金制度や省エネ義務化とも直結しており、今後の競争力を左右する重要な要素です。

・新規エリアへの進出と顧客基盤の獲得

地域密着型の工務店やビルダーを買収することで、その地域の顧客基盤やブランド力を引き継ぐことができます。これにより、新規出店に比べて短期間で地域市場に浸透でき、効率的な事業拡大が可能となります。

・事業多角化と新需要への迅速対応

新築戸建市場が縮小する一方、リフォーム・リノベーション・耐震補強・省エネ改修といった需要は拡大しています。すでにこれらの分野に強みを持つ企業を買収すれば、時間をかけずに新規事業を立ち上げられる点も大きなメリットです。

業界内の特徴的なM&A事例

事例① 野村不動産による中里建設の株式取得(2025年)

2025年4月1日付で手続きが完了し、中里建設は野村不動産グループに参画。合併手続きを経て社名は「NREG中里建設株式会社」に変更されました。公式発表では、戸建の施工を中心に事業を拡大していく方針が示されており、グループとして新築戸建の施工体制と品質対応の一層の強化を進める旨が示されています。

【出典:野村不動産ホールディングス株式会社│公式プレスリリース】

事例② 安江工務店によるガーデン株式会社の株式取得(2024年)

2024年5月、安江工務店は関西圏で新築注文住宅を手がけるガーデン株式会社の全株式を取得しました。ガーデンが持つ設計力や地域での顧客基盤を取り込み、関西エリアでの事業拡大と競争力強化を狙ったものです。新築戸建市場における地域拡張戦略の一環として成功した事例といえます。

【出典:株式会社安江工務店│公式プレスリリース】

事例③ ヤマダホームズによるさくらホームの株式取得(2020年)

2020年3月、ヤマダホームズは徳島県を拠点とする住宅メーカー「さくらホーム」の全株式を取得しました。さくらホームは新築戸建・注文住宅事業を展開しており、地元での顧客基盤とブランド力を持っています。本件により、ヤマダホームズは地方展開を強化し、グループ全体の供給体制を拡充しました。

事例④ サーラ住宅による宮下工務店の子会社化(2019年)

2019年5月、サーラコーポレーション傘下のサーラ住宅は、静岡県浜松市の地域密着型ビルダー「宮下工務店」を子会社化しました。宮下工務店は注文住宅を中心に展開しており、長年培った地域ネットワークと施工体制を有していました。本件により、サーラ住宅は地場ブランドと顧客基盤を取り込み、エリア戦略を強化しています。

【出典:株式会社サーラコーポレーション│公式プレスリリース】

法改正とM&Aへの影響

住宅建設業界は、国の住宅政策や労働関連法制の影響を強く受ける業界です。近年の法改正は中小事業者にとって負担となるケースが多く、対応のためにM&Aを選択する企業も増えています。

省エネ基準適合義務化(2025年4月施行)

2025年4月から、すべての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されています。

断熱性能やエネルギー効率設備の導入が必須となり、設計の見直しや新しい建材の導入などが求められています。大手企業は対応可能でも、中小工務店にとっては設備投資・技術習得の負担が大きく、大手・中堅企業への譲渡によって負担を軽減する動きが加速しています。

【出典:建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料│国土交通省】

働き方改革関連法による時間外労働規制

住宅建設業界においても、2024年4月から時間外労働の上限規制(残業時間「月45時間・年360時間」原則)が適用されています。特に現場施工の繁忙期では長時間労働に依存してきたケースが多く、工期や人員配置の見直しを迫られる事業者が増えています。労務管理や施工スケジュールの調整にはコストがかかるため、人手不足に悩む中小企業にとっては大きな課題となっています。M&Aを通じて人材や管理体制を補完するケースが見られます。

インボイス制度への対応

2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、住宅建設業界の下請け構造に大きな影響を与えています。小規模な下請け業者でも消費税の課税事業者登録が必要となり、事務負担が増加しました。経理や税務の体制が弱い企業にとっては大きなハードルであり、規模の大きい企業に吸収される形でのM&Aも進むと考えられます。

住宅建設業界のM&Aを成功させるためのポイント

住宅建設業界におけるM&Aは、単なる企業の売買ではなく、地域の住宅供給体制や顧客へのアフターメンテナンスにも直結する重要な経営判断です。成功に導くためには、以下のポイントを押さえる必要があります。

自社の強みと課題を明確化する

まず重要なのは、自社の強みを正確に把握することです。

- 地域ブランド力や顧客基盤

- 特殊工法やZEH対応などの技術力

- リフォームやリノベーション実績

一方で、経営者の高齢化や人材不足、資材調達の弱さなど課題も洗い出すことで、買い手が評価しやすいポイントと改善が必要な部分を明確にできます。

アフターメンテナンス体制の引き継ぎを重視する

住宅建設業界では、引き渡し後の定期点検や保証対応が不可欠です。M&Aに際しては、このアフターフォロー体制をどのように引き継ぐかが顧客満足度を大きく左右します。契約や保証の継続性を明確にしておくことが、取引成立の信頼性を高める鍵となります。

法改正・省エネ基準への対応力を示す

2025年4月から新築住宅への省エネ基準適合義務化が始まっており、中小事業者にとっては大きな負担となっています。買い手にとっては、この対応力がM&A判断の重要なポイントです。既に取り組んでいる場合は強みとして、未対応なら「譲渡を通じて解決できる課題」として整理しておく必要があります。

施工中案件・保証契約・地域ネットワークの引き継ぎを整理する

住宅建設業界特有のポイントとして、M&A時点で施工中の現場や、引き渡し後の保証契約が存在するケースは少なくありません。これらをどのように引き継ぐのかを事前に整理することが、買い手からの信頼を得る鍵となります。また、地域密着型の工務店であれば、金融機関・協力業者・自治体などの地域ネットワークを維持できることをアピールすることで、企業価値をより高く評価してもらえる可能性があります。

まとめ│住宅建設業界におけるM&Aは「持続可能な選択肢」

住宅建設業界は、新設住宅着工戸数の減少、資材価格や金利の上昇、人材不足、経営者の高齢化といった複合的な課題に直面しています。さらに2025年4月からは新築住宅の省エネ基準適合が義務化されるなど、法制度への対応も企業に大きな負担となっています。

こうした環境の中で、M&Aは単なる「会社の売買」ではなく、

- 現場で働く職人や設計士の雇用を守り、施主へのアフターメンテナンスや保証対応を継続するための手段

- ZEH対応や省エネ基準、省エネリフォームなど、新しい住宅ニーズに応えるための技術・人材を確保し、事業を継続・拡大する戦略

- 地域密着型の工務店やビルダーが果たしてきた住宅供給の役割を維持し、地域住民の住環境を守るための社会的な選択肢

として注目されています。

M&Aを成功させるためには、自社の強みと課題の整理、アフターメンテナンス体制や保証契約の引き継ぎ、法改正対応力の明示、そして地域ネットワークの継続が欠かせません。

住宅建設業界におけるM&Aは、企業の持続可能性を高めるだけでなく、地域の暮らしと住環境を守るための経営判断といえます。経営者として培ってきた実績や信用を無駄にせず、次の世代につなげる方法の一つがM&Aです。将来を見据え、会社と地域のために最適な道を選ぶことが求められています。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888