【2025年最新版】出版業界M&Aの最新動向|倒産増加と成功事例から見る今後の展望

出版業界は長引く市場縮小の影響を強く受けています。出版科学研究所によると、2024年の出版物推定販売金額は1兆5,716億円(前年比1.5%減)となり、依然として減少傾向が続いています。さらに帝国データバンクの調査では、出版社の66.1%が「業績悪化」という厳しい状況に直面しています。

こうした状況下で注目されているのが「M&A」です。特に後継者不足に悩む中小出版社にとって、M&Aは経営のバトンを次世代につなぐ有力な手段であり、また大手出版社にとっては知的財産(IP)やデジタルコンテンツを強化する戦略的な選択肢となっています。

本記事では、出版業界におけるM&Aの最新動向を踏まえ、倒産増加という業界の課題を整理しつつ、成功事例と今後の展望を分かりやすく解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

出版業界とは

出版業界とは、書籍や雑誌、電子書籍といった出版物を企画・編集・制作し、読者に届ける産業全体を指します。出版社を中心に、印刷会社・取次会社・書店などの流通網が関わりながら、日本の文化や教育、エンターテインメントを支えてきました。

日本の出版業界は特徴的な制度を有しています。代表的なものに「再販売価格維持制度(再販制度)」があり、書籍や雑誌は全国どこでも同一価格で販売されます。また「委託販売制度」により、一定期間内であれば書店が売れ残った本を返品できる仕組みが整備されています。これらは出版文化を維持するうえで重要な役割を果たしていますが、返品率の高さや在庫コストの増加といった経営課題も同時に抱える要因となっています。

出版業界の現状と課題

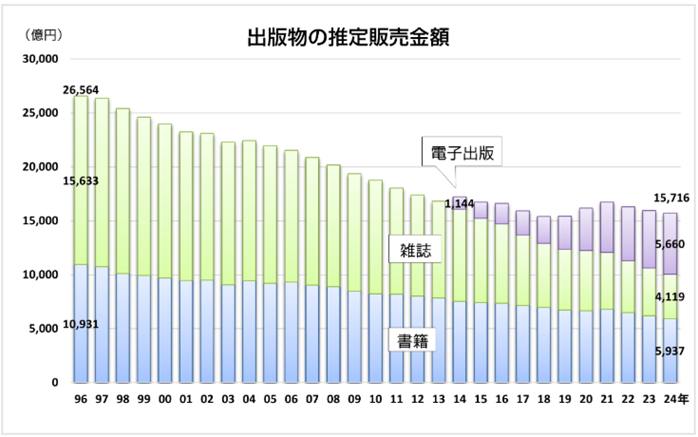

出版物推定販売金額は減少傾向

出版業界は現在、市場縮小・デジタルシフト・コスト高騰といった大きな構造変化の中にあります。出版科学研究所の調査によると、2024年の出版物推定販売金額は1兆5,716億円(前年比1.5%減)と2年連続のマイナス成長となりました。一方で、電子出版市場は5,660億円(前年比5.8%増)と拡大を続けており、従来型ビジネスからデジタルシフトへの対応が喫緊の課題となっています。

【出典:ニュースリリース│出版科学研究所】

取次問題と流通構造の変化

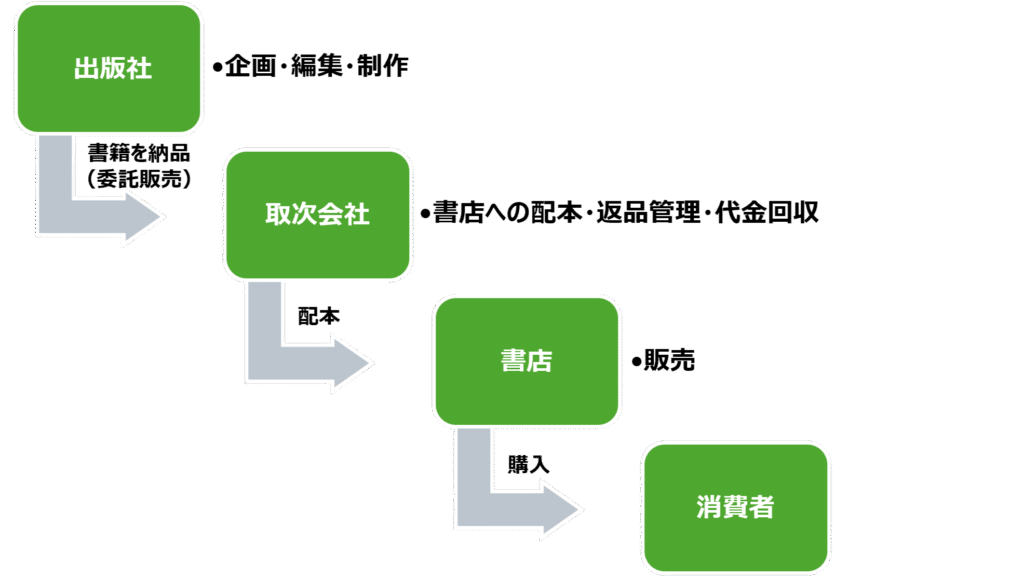

出版業界では、長年にわたり「出版社 → 取次会社 → 書店」という三層構造の流通網が機能してきました。

この「取次制度」は、全国どこでも同一の出版物を入手できるという利点を持つ一方で、現在では出版社の経営を圧迫する要因にもなっています。

近年、取次各社では採算性の低い出版社への仕入れ縮小や、配本制限の動きが進んでいます。

特に中小出版社では「本が取次を通じて書店に届かない」「流通に乗せても返品が多く利益が出ない」といった事態が増加。結果として、販売チャネルの縮小や在庫リスクの増大が深刻化しています。

(図)出版流通の仕組みと「取次」の役割

出版社の業績悪化

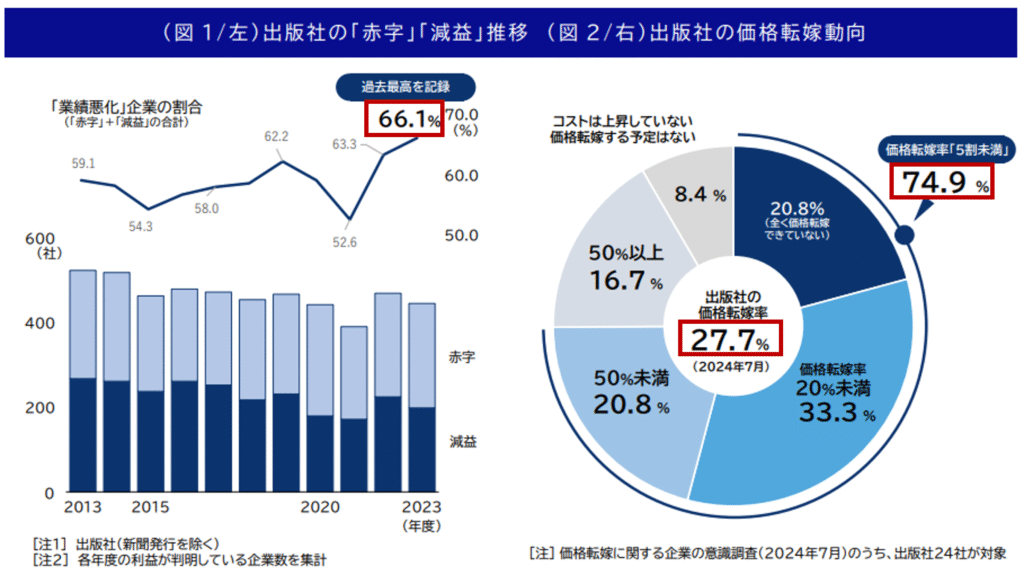

帝国データバンクの調査によれば、2023年度に出版社の66.1%が「業績悪化」となり、過去最大の割合を記録しました(図1)。雑誌の販売不振や書店の減少に加え、印刷費・物流費の高騰が大きく影響し、経営を圧迫しています。

さらに、委託販売制度による返品率は3〜4割超と高止まりしており、在庫負担や収益悪化の要因となっています。

加えて、価格転嫁率の低さも深刻な課題です。2024年7月時点で出版社の価格転嫁率は平均27.7%にとどまり、全業種平均(44.9%)を大きく下回りました(図2)。実際には74.9%の出版社が「価格転嫁率5割未満」と回答しており、コスト上昇を十分に販売価格に反映できていない実態が明らかになっています。

【出典:出版社の業績動向調査(2023 年度)│帝国データバンク】

出版業界にはこうした背景から、以下のような構造的課題が存在します。

出版業界の主な課題

・紙媒体の低迷と返品率の高さ

出版業界では紙媒体の販売減少が続いており、委託販売制度による返品率も3〜4割超で高止まりしています。売れ残りが発生するたびに物流費や在庫コストが膨らみ、収益を圧迫する構造的な問題となっています。

・コスト上昇と価格転嫁の難しさ

紙代や印刷費、物流費の高騰が進む一方で、出版社の価格転嫁率は平均27.7%と、全業種平均(44.9%)を大きく下回っています。コスト上昇分を販売価格に十分反映できず、利益率の低下が顕著になっています。

・書店の減少と取次問題による流通変化

全国で書店の閉店が相次ぐなか、取次会社による仕入制限や配本調整が強まり、出版物の流通が不安定化しています。特に中小出版社では、取次経由での販路確保が難しくなり、販売機会の減少が経営を直撃しています。

・後継者不足と事業承継の遅れ

出版社の経営者高齢化が進む一方で、後継者が見つからないケースが増えています。事業承継のめどが立たず廃業を選択する企業もあり、貴重な編集ノウハウや知的財産の断絶が懸念されています。

これらの課題は互いに密接に関係しており、出版業界全体の経営環境を一層厳しいものにしています。

次章では、こうした構造的な問題が倒産や事業承継の実態にどのような影響を及ぼしているのかを詳しく見ていきます。

出版社における倒産の実態

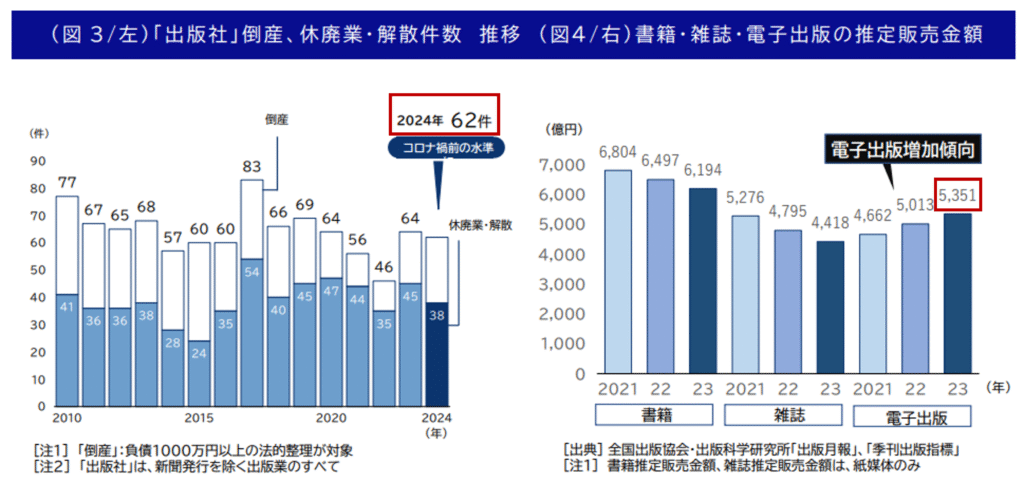

出版業界では、市場の縮小とコスト上昇が重なり、倒産や廃業が増加しています。帝国データバンクの調査によると、2024年に発生した出版社の倒産・休廃業・解散は62件にのぼり、2年連続で60件を超えました。これは政府の支援策が縮小されたことも影響し、コロナ禍前の水準に戻ったことを意味しています(図3)。

出版市場全体の縮小も、倒産増加の背景にあります。書籍・雑誌は減少傾向が続く一方、電子出版は拡大を続けています。2023年の電子出版販売金額は5,351億円(前年比6.7%増)、2024年上半期も前年同期比6.1%増と堅調でした。特に電子コミックが市場の大半を占め、アニメ化や映像化を通じて成長をけん引しています。しかし、紙媒体の落ち込みを補うには至っていないのが現状です(図4)。

【出典:出版社の業績動向調査(2023 年度)│帝国データバンク】

倒産・廃業の主な要因

・雑誌を中心とした紙媒体の販売不振

・書店の減少による販売チャネル縮小

・印刷費・物流費の高騰による収益圧迫

・後継者不足による事業承継の難航

こうした要因が複合的に重なり、特に中小出版社を中心に経営継続が難しくなっています。

近年の倒産事例

① ダイヤモンド・ビッグ社

旅行ガイドブック『地球の歩き方』を刊行していた出版社。出版不況やコロナ禍による旅行需要の激減で売上が大幅に減少しました。2021年1月には、主力事業である出版部門が学研ホールディングス傘下の学研プラスに譲渡され、ブランドは「地球の歩き方社」として存続しています。しかし、会社本体は経営再建が困難となり、2023年5月に東京地裁から特別清算開始決定を受けました。負債総額は約10億4,977万円。

② マキノ出版

健康雑誌『壮快』『ゆほびか』『安心』などを発行。インターネット普及や読者層の高齢化に伴う販売不振で業績が悪化し、2023年3月に東京地裁へ民事再生を申請しました。しかし、スポンサー支援を受けられず再建は困難となり、同年6月に破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約15億7,200万円。

③ 柏艪舎

札幌市に拠点を置き、海外文学や翻訳作品を中心に刊行していた中小出版社。出版市場の縮小と販売不振から資金繰りが悪化し、2024年9月に札幌地裁から破産手続き開始決定を受けました。負債は約2億5,800万円にのぼり、承継先を確保できず事業は停止しました。

【出典:(参考)近年の倒産事例│帝国データバンク】

出版業界におけるM&Aの役割

出版業界では、市場縮小やコスト上昇、そして経営者の高齢化に伴う後継者不足といった課題が複合的に進行しています。こうした状況のなかで、M&Aは単なる「経営不振の出口戦略」ではなく、出版社の事業承継や成長戦略を支える重要な手段として注目されています。

中小企業庁の調査によれば、後継者不在率は近年やや低下傾向にあるものの、依然として高い水準にあり、中小企業経営における大きな課題であることに変わりはありません。出版業界も例外ではなく、多くの中小出版社が後継者難に直面しているのが現実です。

事業承継の手段としてのM&A

中小出版社にとって、自社内に承継者がいない場合でも、M&Aによって第三者に事業を引き継ぐことが可能です。これにより、廃業を避け、編集ノウハウや著作権、ブランド価値を次世代へ残すことができます。

例えば、旅行ガイドブック『地球の歩き方』を刊行していたダイヤモンド・ビッグ社は、2021年に学研ホールディングスに事業承継され、ブランドは存続しています。

知的財産(IP)の活用

出版業界の最大の資産はコンテンツや著作権といった知的財産(IP)です。大手出版社やメディア企業にとって、M&Aは人気シリーズや専門分野のコンテンツを獲得する手段となり、事業ポートフォリオの強化につながります。特に電子出版やアニメ・映画・ゲームとのメディアミックス展開において、M&Aは大きな意義を持ちます。

経営基盤の強化

小規模出版社が単独で事業を継続するのは難しくなっていますが、大手グループの傘下に入ることで資本力や販売網を活用でき、経営の安定化につながります。実際に、M&Aを通じて大手の販売チャネルを利用することで、これまで埋もれていた作品が再評価され、新たな収益源となるケースもあります。

業界再編の推進

出版業界は依然として中小出版社が多数を占め、規模の細分化が進んでいます。M&Aを通じた再編は、業界全体の効率化や持続可能性を高めるうえで不可欠です。とくにデジタルトランスフォーメーション(DX)や海外展開といった新たな投資が必要な局面では、M&Aが成長戦略の中核を担うケースが増加しています。

出版社がM&Aを検討する際のポイント

出版業界におけるM&Aは、事業承継や成長戦略の選択肢として注目されています。しかし、出版社がM&Aを検討する際には、業界特有の課題を踏まえた準備と戦略が必要です。以下では、検討時に押さえておくべき主要なポイントを整理します。

① 自社の資産価値を把握する

出版社にとって最大の資産は、知的財産(IP)やコンテンツの権利です。人気シリーズや著者との契約、雑誌の定期購読者数などは、M&Aにおける評価額に大きく影響します。まずは自社の強みを棚卸しし、「どのコンテンツが価値を持つのか」を明確にすることが重要です。

② 財務・契約関係の整理

出版社は委託販売制度を利用していることが多く、返品率や取次との契約条件が財務状況に直結します。M&Aの際には、これらを透明化し、買い手に説明できる状態にしておく必要があります。特に高い返品率や未回収債権はリスク要因となるため、事前に整理・改善しておくことが望まれます。

③ 人材と編集ノウハウの承継

出版事業は「人」に依存する部分が大きく、編集者や営業スタッフの経験・ノウハウは大切な資産です。M&Aの際には、従業員が安心して働き続けられる環境を整えることが、ブランド価値や取引先の信頼維持につながります。

④ 取引先・著者との関係性

出版社の価値は、著者やクリエイターとの関係性にも左右されます。M&A後も良好な関係を維持できるかどうかは、成否を分ける重要な要素です。契約条件や印税支払いなどの取り扱いについて、事前に整理しておく必要があります。

⑤ 買い手側の戦略との適合性

買い手が何を目的として出版社を買収するのかを理解することも重要です。

例えば、

- 大手出版社 → コンテンツ強化や新規市場開拓

- IT企業 → 電子書籍やIPのデジタル展開

- 異業種企業 → ブランドや販路の活用

このように、買い手の目的と自社の強みが一致しているかを見極めることで、Win-WinのM&Aにつながります。

出版業界におけるM&A成功事例

事例① サンエー印刷によるフォト・パブリッシングの株式取得(2024年)

2024年7月、サンエー印刷は鉄道写真や古地図関連書籍を出版してきたフォト・パブリッシング社の全株式を取得しました。フォト・パブリッシング社が持つ鉄道写真のアーカイブや出版ノウハウをグループに取り込み、事業拡大に活用する狙いです。専門性の高いコンテンツ資産を継承し、印刷・出版事業との相乗効果を期待できる点が成功の要因となっています。

【出典:株式会社サンエー印刷│公式プレスリリース】

事例② 学研ホールディングスによるIP戦略強化(2022年)

学研ホールディングスは、出版・教育分野での成長戦略を強化するため、2022年に子会社の学研ステイフル株式の一部を譲渡し、経営資源を集中させました。この取り組みにより、グループ全体でのIP活用と経営効率化が進み、選択と集中による成長基盤を確立しています。

事例③ ダイヤモンド・ビッグ社の『地球の歩き方』事業譲渡(2021年)

旅行ガイドブック『地球の歩き方』を刊行していたダイヤモンド・ビッグ社は、コロナ禍で旅行需要が激減する中、2021年1月に出版事業を学研ホールディングス傘下の学研プラスへ譲渡しました。その後、新会社「株式会社地球の歩き方」が設立され、ブランドは継続。長年培われたブランド資産を守りつつ、学研の販売網や資本力を活用して再成長を図った点が成功の背景です。

【出典:株式会社ダイヤモンド・ビッグ社│公式プレスリリース】

事例④ ドリームインキュベータによる枻出版社事業承継(2020年)

経営再建中だった枻出版社から、アウトドア関連の雑誌・書籍事業をドリームインキュベータが承継しました。『ランドネ』など人気雑誌は存続し、新体制のもとで発行が継続されています。専門性の高い雑誌ブランドを守りながら事業継続を実現した点が、このM&Aの成功要因といえます。

【出典:株式会社ドリームインキュベータ│公式プレスリリース】

事例⑤ メディアドゥによる電子出版事業の拡大(2017年)

電子書籍流通大手のメディアドゥは、2017年に電子出版ソリューション事業を展開する出版デジタル機構を完全子会社化しました。これにより、出版社の電子化支援体制を強化し、デジタル出版市場での競争力を高めています。電子出版の成長市場に早期に投資し、シェアを拡大できたことが大きな成功要因となりました。

【出典:株式会社メディアドゥ│公式プレスリリース】

今後の展望

① デジタル比率の上昇とIPの多角化

電子出版は引き続き拡大し、とくに電子コミックが市場をけん引しています。出版各社はIPを活用した映像化・ゲーム化など、メディアミックスによる収益源の多角化を進める動きが一層強まると見込まれます。

② 物流・サプライチェーンの再設計

物流2024年問題により輸送コストや人手不足が深刻化しています。出版社は配本最適化やオンデマンド印刷(POD)の活用で、在庫・返品リスクを抑える体制づくりが求められます。

③ 価格政策と収益性改善

紙代や物流費の高騰が続く中、出版社の価格転嫁率は平均27.7%にとどまり、全業種平均を大きく下回っています。今後は新刊・既刊を含めた価格戦略の見直しやサブスクモデルの導入が不可欠です。

④ 返品抑制と流通改革

委託販売制度による返品率は依然3~4割と高水準です。需要予測の高度化やPOSデータの活用により、重版や配本を最適化し、返品抑制と収益改善につなげることが課題となります。

⑤ 制度対応とリスク管理

インボイス制度は制作費用や契約実務に影響を及ぼし、海賊版対策や著作権法改正も継続的な対応が必要です。出版社は税務・権利管理の両面で体制を整え、リスクに備えることが求められます。

⑥ 中小出版社の戦略とM&A活用

中小出版社は強みとなるIPを磨き、ECや直販など販路を広げることが生き残りの鍵です。また、単独では難しいデジタル投資や流通基盤の強化を補うため、M&Aや提携を積極的に検討する動きが今後広がると見込まれます。

まとめ|出版業界の未来を見据えたM&A活用

出版業界は、市場縮小や紙媒体の低迷、コスト上昇、後継者不足といった複合的な課題に直面しています。返品率の高さや価格転嫁の難しさにより、中小出版社を中心に経営環境は厳しさを増しており、倒産や廃業も後を絶ちません。

一方で、電子出版やIPビジネスの拡大など、新たな成長の可能性も広がっています。こうした中で、M&Aは「事業承継の解決策」であると同時に「未来の成長を切り拓く戦略的な手段」として重要な位置を占めています。

- 売り手にとっては、自社の知的財産や編集ノウハウを守り、従業員や著者との関係を次世代につなぐ手段

- 買い手にとっては、コンテンツや人材を獲得し、事業ポートフォリオを拡充する成長戦略

両者が補完関係を築くことで、出版コンテンツの価値を国内外で高め、業界全体の持続性を確保することが可能になります。

出版業界の未来を見据える経営者にとって、M&Aは「最後の手段」ではなく「積極的に活用すべき経営戦略の一つ」です。事業承継や成長の選択肢としてM&Aを検討することが、これからの出版業界で生き残り、さらに飛躍するための重要なカギとなります。

担当コンサルタント紹介

たすきコンサルティングでは、出版業界のM&Aに精通した専門コンサルタントが、貴社のニーズに合わせた最適な事業承継支援を提供しております。後継者選定から経営資源の引継ぎまで、専門的なサポートで貴社をバックアップいたします。

業界特化法人部 部長

原田 欣和

青山学院大学卒業後、大手地方銀行で法人融資・M&A業務に10年従事。大手M&A仲介会社で30社以上のM&Aを支援後、2024年2月よりたすきコンサルティングに参画。業界特化法人部を立ち上げ、現在は部長として業界特化型のM&A支援を推進し、複数社の成約を実現している。

譲渡(売却)に関するお問い合わせ

出版業界は、紙媒体からデジタルへの移行や読者層の変化、印刷コストの上昇など、かつてない構造転換期を迎えています。

また、編集・制作の担い手不足や後継者問題に悩む出版社も増えており、事業の継続や再成長のためにM&Aを検討する動きが広がっています。

会社の譲渡や事業承継の第一歩は、専門家へのご相談から始まります。

情報収集や会社評価の段階でも構いません。出版業界に精通したコンサルタントが、あなたの想いに寄り添い、最適な選択肢をご提案します。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

下記フォームより必要事項をご記入のうえ送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888