【2025年最新版】人材サービス業界のM&A動向│派遣・紹介事業の成長と再編が進む背景

人手不足と経営者の高齢化が進むなか、人材サービス業界では事業の統合や再編が加速しています。派遣・紹介事業を中心に市場は拡大を続けていますが、同時に競争も激しさを増しています。

さらに、許認可制度や法改正対応など経営環境の変化が進み、中小事業者によるM&Aが活発化しています。

2025年現在、M&Aは「事業承継の手段」だけでなく、「成長戦略」としての選択肢へと位置づけが変わりつつあります。

本記事では、人材サービス業界の現状とM&A動向、再編が進む背景、そして成功事例や今後の展望をわかりやすく解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

当社は、中小企業の事業承継・M&Aを専門に支援する仲介会社です。約20年にわたる財務コンサルティングの実績を背景に、公認会計士・税理士などの専門家が在籍し、全国規模で安心・確実なM&Aサポートを提供しています。

また、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録済みであり、一般社団法人「M&A支援機関協会」にも加盟しています。

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

人材サービス業界とは

人材サービス業界とは、企業の採用・雇用に関わる課題を解決するために、「人」と「仕事」をつなぐサービスを提供する業界です。

代表的な事業形態には、次の4つがあります。

人材派遣業

派遣会社が自社の雇用する労働者を、派遣先企業に一定期間派遣する仕組み。2024年度の派遣労働者数は約212万人と推計されており、事務・製造・ITなど幅広い分野で活用が進んでいます。

有料職業紹介業

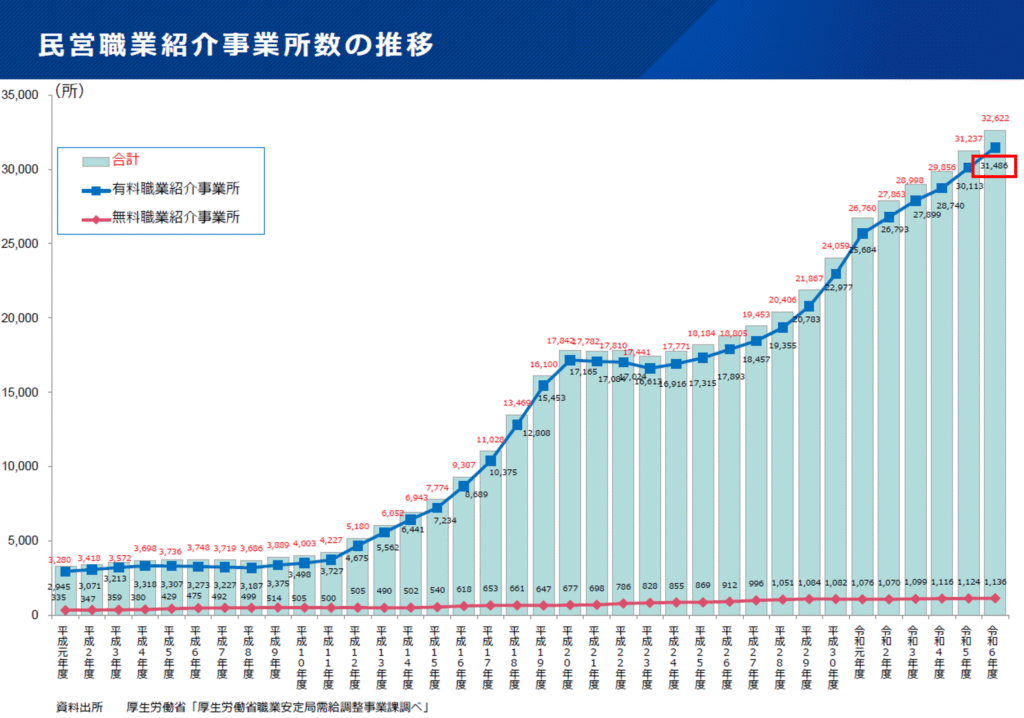

求職者と企業をマッチングし、雇用契約を直接結ばせるサービス。転職エージェントや新卒紹介、看護師・エンジニアなど専門職の紹介が代表的です。厚生労働省によると、民営職業紹介事業所は約3.1万事業所に達し、過去最多を更新しています。

業務請負・委託事業

業務単位で契約を結び、業務の一部を外部企業が請け負う形態。製造ライン業務やコールセンター運営など、成果責任をもつ業務契約として拡大しています。

再就職支援・キャリア支援サービス

リストラ・転職・出産後復職など、個人のキャリア形成を支援する分野。近年はデジタルプラットフォームを活用したオンラインキャリア支援が増加しています。

業界の特徴と位置づけ

人材サービス業界は、景気や雇用動向の変化を受けやすい産業です。景気拡大期には派遣・紹介の需要が増え、景気後退期には一時的な縮小が見られます。

一方で、労働人口の減少や働き方改革の影響により、「必要な時に、必要なスキルを持つ人材を確保する」ことが企業にとって不可欠になっています。

また、働く側にとっても、時間や働き方を柔軟に選べる雇用形態として派遣や紹介が注目されており、日本人材派遣協会の調査では「働く時間を選べる」「やりたい職種を選べる」などの理由で派遣を選ぶ人が多数を占めています。

法制度と社会的役割

この業界は「労働者派遣法」や「職業安定法」に基づき、許可・届出制によって厳格に運営されています。

そのため、法令遵守・労務管理・キャリア支援体制が整備された事業者ほど信頼を獲得しやすく、中長期的な成長につながる傾向があります。少子高齢化が進む日本において、人材サービス業は労働市場の需給調整を担うインフラ的存在として、その重要性が一層高まっています。

人材サービス業界の市場動向

人材サービス業界は、コロナ禍を経て需要が回復し、再び成長軌道に乗りつつある分野です。2025年時点では、企業の人手不足が依然として深刻であり、人材派遣・紹介を中心としたマッチングビジネスの重要性が増しています。

派遣業界:安定した需要と人手不足が共存

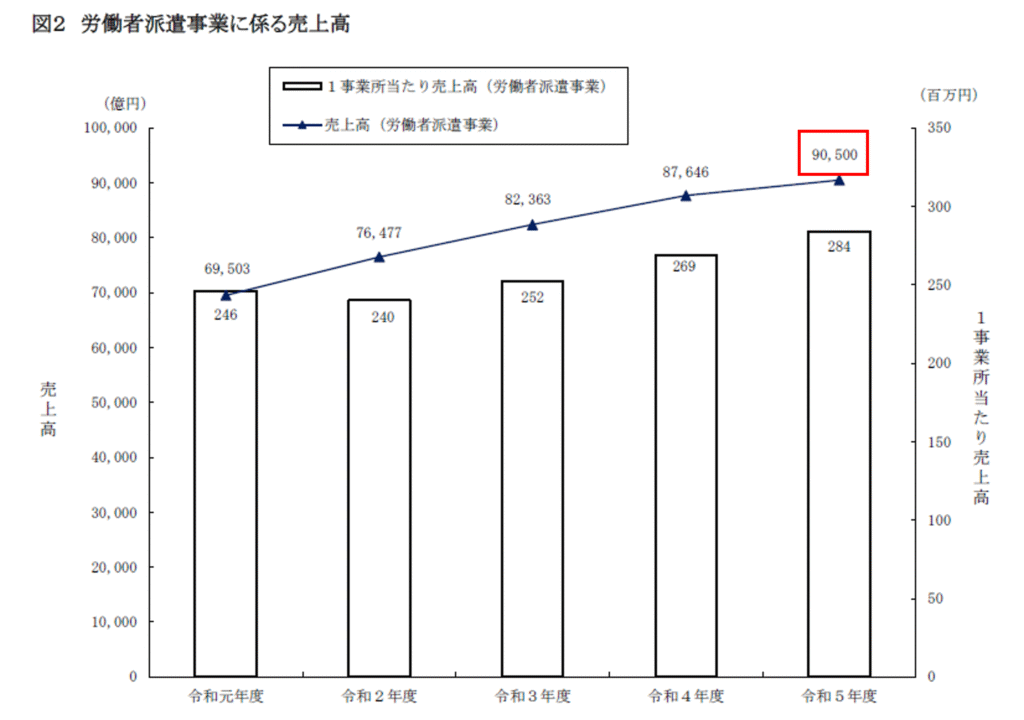

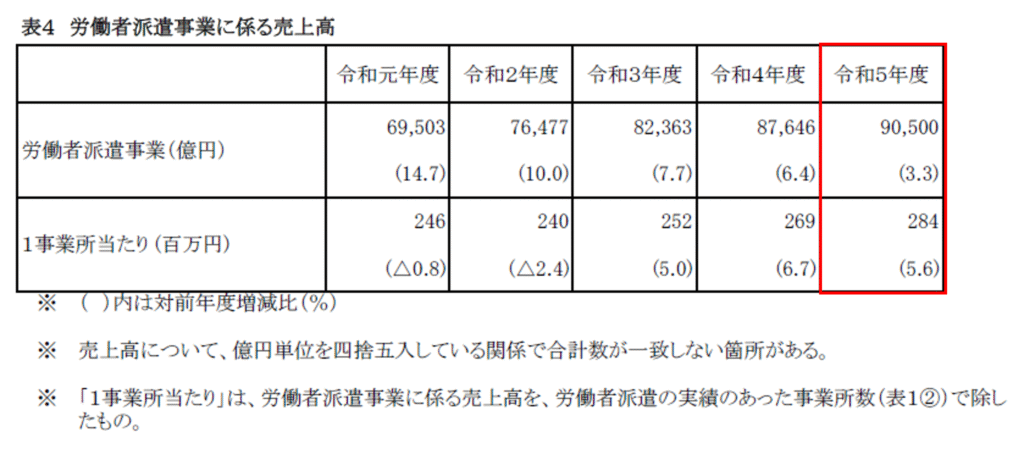

厚生労働省のデータによると、派遣で働く人はおよそ212万人。 企業からの依頼件数は増加傾向にあり、業界全体の売上は約9.05兆円(90,500億円/前年比+3.3%)と堅調です。

主な派遣分野としては、事務職・製造支援・IT関連職などが挙げられます。これらの分野は、日本人材派遣協会や厚生労働省の調査でも需要が高い領域とされています。

しかし、人手不足の影響で「人材を確保できない」「営業担当者が足りない」といった悩みを抱える企業も増えています。このような課題を解決するために、人材・取引先・ノウハウを引き継ぐM&Aが選ばれるケースが増えています。

【出典:令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)│厚生労働省】

人材紹介業:事業所が過去最多に

有料職業紹介事業(いわゆる人材紹介業)は、ここ数年で急速に数を増やし、全国で約3.1万事業所が運営されています。

医療・介護・建設・ITなど、特定の職種に強みを持つ専門紹介会社も増えています。

一方で、事業者の増加により、採用決定までの競争が激しくなっているのも現実です。広告費や求職者データベースの運用コストが上昇するなか、中小規模の紹介会社では大手グループへの事業譲渡や資本提携が進んでいます。

【出典:民営職業紹介事業所数の推移│厚生労働省】

働く人の意識も変化

日本人材派遣協会の調査では、派遣で働く理由として「働く時間を選べる」「勤務地を選べる」といった柔軟な働き方が支持を集めています。

一方で、派遣会社に「教育・研修」や「キャリア支援」を求める声も増えており、今後は“派遣+育成”を両立できる会社が選ばれる時代になっています。こうした体制を自社で整えるのは容易ではなく、教育ノウハウや育成プログラムを持つ企業とのM&Aによるシナジーが注目されています。

業界再編が進む背景 ─ M&Aが増加する3つの要因

人材サービス業界では、近年、M&Aによる事業承継・統合が急速に進んでいます。その背景には、景気や制度の変化だけでなく、経営者自身が抱える「人材・事業をどう次につなぐか」という現実的な課題があります。ここでは、業界再編を後押ししている3つの主な要因を整理します。

① 経営者の高齢化と「次の世代へ託す」必要性

帝国データバンクの調査(2024年)によると、全国の社長の平均年齢は60.7歳と過去最高を更新しました。中でも人材サービス業は、創業20年以上の企業が増え、オーナー経営者の高齢化が進んでいます。

一方で、後継者が確保できない企業も多く、白書では「後継者がいない」「社員に継がせたいが負担をかけたくない」といった声が多く挙げられています。

特に人材サービス業は、顧客や登録スタッフとの信頼関係に代表者の影響が大きいため、経営者交代は簡単ではありません。

そのため、近年では廃業ではなく、信頼できる同業・グループ企業に事業を引き継ぐ“M&Aによる承継”を選ぶケースが増えています。経営者自身が「社員の雇用を守りながら会社を次の世代に託す」方法として、M&Aを前向きに検討する傾向が強まっています。

【出典:2025年版中小企業白書│中小企業庁】

② 人材の確保が難航する構造的課題と競争の激化

人材サービス業界は、人を供給する側でありながら、自らも人手不足に苦しむ構造的課題を抱えています。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」によると、「人材派遣・紹介業」では正社員・非正社員ともに6割を超える企業が人手不足を感じていることが明らかになりました。

- 正社員の人手不足割合:60.5%(前年49.4%から大幅増)

- 非正社員の人手不足割合:63.3%(前年58.6%から+4.7pt)

つまり、派遣スタッフだけでなく、営業・コーディネーター・キャリアアドバイザーといった自社従業員も不足しているという状況です。企業からは「登録者を確保しても稼働案件が追いつかない」「営業担当の離職で顧客対応が遅れる」など、現場運営の限界を指摘する声が増えています。

【出典:人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)│帝国データバンク】

③ 小規模経営の限界と「スケール経営」へのシフト

人材サービス業は「労働者派遣法」「職業安定法」などの法規制に基づくため、許認可の維持や法改正への対応にコストがかかります。「同一労働同一賃金」への対応やキャリア支援体制の整備など、法令遵守に必要な体制を整えるほど、中小企業の負担は増大しています。

さらに、求人マッチングやスタッフ管理のデジタル化(DX化)が進む中、システム導入・データ管理・セキュリティ強化などのIT投資負担も避けられません。

こうした環境変化に対応するため、複数企業が連携・統合し、グループとして運営する「スケール経営」が増えています。M&Aを活用して営業・管理・システムを共有することで、経営の効率化と安定化を図る動きが加速しています。

人材サービス業界におけるM&Aの特徴と注意点

人材サービス業界のM&Aは、製造業やIT企業と比べて「人」と「許認可」が中心資産になるという点で大きく異なります。

つまり、工場や設備のような有形資産ではなく、登録スタッフ・取引先企業・ノウハウ・担当者の信頼関係が価値の源泉となります。そのため、この業界特有の構造や法律、契約関係を理解したうえで進めることが重要です。

① M&Aの主な形態:株式譲渡が主流

人材派遣・紹介事業のM&Aには、「会社全体を譲渡する株式譲渡」と、「事業の一部を切り出して譲る事業譲渡」の2つの形態があります。

この業界では、株式譲渡が主流となっています。その理由は、労働者派遣事業・有料職業紹介事業が許可制であり、法人格が変わらない限り許可をそのまま継続できるためです。

一方、事業譲渡の場合は、許可そのものを名義変更できないため、譲受側(買い手)が新たに事業許可を取得し、取引先や登録スタッフのデータ・契約関係などを営業譲渡の形で個別に引き継ぐ必要があります。その分、手続きが増える一方で、特定部門のみを切り離すケースには適しています。

どちらの方法を選ぶかは、会社の規模・譲渡範囲・リスク許容度によって異なります。

人材サービス業界では、「全社譲渡=株式譲渡」・「部門譲渡=事業譲渡」という整理で検討されるケースが一般的です。

許認可の状況や従業員・契約先の引き継ぎ方法を踏まえ、最適なスキームを専門家とともに検討することが重要です。

② 「人材」と「顧客」が最大の評価ポイント

人材サービス業における企業価値は、財務諸表だけでは測れません。買い手企業が特に注目するのは、次の3点です。

1.登録スタッフ数・稼働率・定着率

派遣・紹介いずれも、“人をどれだけ動かせるか”が企業の収益力を決めます。稼働率(登録者のうち実際に就業している割合)や平均就業期間は、M&A時の評価で特に重視されます。

2.取引先の質と契約の安定性

長期契約の顧客を持つかどうかは、業績の安定性を示す重要指標です。単発案件が多い場合、売上の再現性が低いとみなされ、企業価値が下がる傾向があります。

3.現場担当者やコーディネーターの定着度

顧客やスタッフとの信頼関係を築いている“人”が抜けると、その瞬間に事業価値が下がる可能性があります。買収後の人材定着を見越して、引き継ぎ計画を明確にすることが大切です。

③ 許認可・法令対応の確認が不可欠

人材サービス業のM&Aで最も注意すべきは、許認可の取り扱いです。

- 派遣事業:労働者派遣法に基づく「労働者派遣事業許可」

- 紹介事業:職業安定法に基づく「有料職業紹介事業許可」

これらの許可は、法人単位・所在地単位で発行されます。許可をそのまま引き継ぐ場合(株式譲渡)と、新たに許可を取り直す場合(事業譲渡)で、手続きやスケジュールが大きく変わります。

また、労働局への届出・スタッフへの通知・個人情報の取り扱いなど、人材業特有の法的手続きも発生します。買い手・売り手双方が、労働局や専門家(社会保険労務士・M&Aコンサルタント)と連携して適切に進めることが重要です。

④ デューデリジェンス(事前調査)の着眼点

人材サービス業のM&Aでは、一般的な財務デューデリジェンスに加えて、以下の実務面を重点的に確認します。

- スタッフ契約・就業データの正確性

- 顧客との派遣・紹介契約書の内容(期間・料金・更新条件)

- 派遣先管理台帳・マージン率など法定帳票の整備状況

- 派遣料金・給与の支払いバランス(同一労働同一賃金対応)

- 派遣元責任者や職業紹介責任者の在籍状況

これらの情報整備ができている企業ほど、買い手からの評価が高くなり、スムーズな成約につながります。個人情報の第三者提供・共同利用に関する同意取得や、匿名化した評価資料の扱いなど、プライバシー法制に沿った運用ルールの整備も重要です。

⑤ 売却時に注意すべきポイント

人材サービス業のM&Aは、「会社を手放す」というよりも、自社のサービス・社員・顧客を未来へつなぐプロセスです。そのため、売却を検討する際には、以下の3点を特に意識することが重要です。

1.準備の早さが成否を分ける

人材派遣・紹介事業は、許可更新や契約期間のサイクルがあるため、譲渡を進めるタイミングを誤ると、必要な手続きが複雑化したり、取引先との調整に時間がかかることがあります。

M&Aの検討を始める段階で、「次回の許可更新時期」「主要取引先の契約更新時期」を把握しておくと、スムーズに進めることができます。

2.社員・登録スタッフ・顧客への配慮

人材サービス業は「人」が事業の中心です。譲渡によって担当者が変わったり、運営体制が変化すると、スタッフや取引先に不安を与えることがあります。

そのため、買い手企業と協力しながら、「なぜ譲渡を決めたのか」「今後どう変わるのか」を誠実に説明することが信頼維持につながります。

3.買い手企業との相性確認

人材ビジネスは、地域性や職種領域、サービスの方向性によって企業文化が大きく異なります。譲渡価格だけで判断せず、「社員を大切にしてくれるか」「顧客・派遣スタッフを丁寧に引き継いでくれるか」という観点から、理念・価値観が合う相手を選ぶことが、譲渡後の成功に直結します。

成功事例に見るM&A後の成長戦略

事例①:ウィルグループ × HR CAREER(2025年)

株式会社ウィルグループは、2025年10月1日付で医療・福祉分野に特化した有料職業紹介事業を展開する株式会社HR CAREERの株式を取得し、子会社化しました。

HR CAREERは、看護師・介護士・保育士など福祉関連職種の人材紹介に強みを持ち、地域密着型の採用支援を展開しています。

ウィルグループはこの買収により、医療・介護・保育領域での事業基盤を拡充し、社会的需要が高い福祉人材市場での成長戦略を推進しています。

事例②:DXHUB × ウィルグループ(2024年)

DXHUB株式会社は、2024年3月1日付で株式会社ウィルグループが展開する外国人雇用管理サポートサービス「ビザマネ」事業を譲り受けました。

「ビザマネ」は、在留外国人の雇用に必要な「在留カードの真偽判定」「就労資格確認」「就労期限管理」などをクラウド上で行うサービスです。

DXHUBは同事業の取得により、同社が運営する外国人向け通信・ライフサポート事業とのシナジーを強化。今後は、企業の外国人雇用支援をトータルで提供できる体制を構築する方針です。

このM&Aは、人材×テクノロジー領域でのDX推進を目的とした業界連携の一例といえます。

【出典:DXHUB株式会社│公式プレスリリース】

事例③:リンクアンドモチベーション × iDA(2022年)

株式会社リンクアンドモチベーションは、2022年1月1日付でグループ会社リンクスタッフィングが行う国内人材派遣事業を株式会社iDAへ譲渡しました。

リンクアンドモチベーションは、企業の組織開発・採用コンサルティングに注力する戦略の一環として、派遣領域の事業を外部に譲渡。

一方、iDAは販売・サービス業界で強固な派遣基盤を持ち、譲受により事業規模と専門領域の拡大を図りました。

本件は、人材派遣から人材紹介・マッチング支援への経営資源集中を象徴するM&A事例です。

【出典:株式会社リンクアンドモチベーション│公式プレスリリース】

事例④:クラウドワークス × コデアル(2021年)

クラウドソーシング大手の株式会社クラウドワークスは、2021年10月にIT人材マッチング事業を展開するコデアル株式会社を子会社化しました。

コデアルは即戦力IT人材15,000名超を擁し、エンジニアと企業を直接つなぐプラットフォームを運営。

クラウドワークスはこの買収により、フリーランスや副業人材に加え、常駐・正社員候補を含む総合人材マッチング領域への展開を強化しました。

本件は、クラウド型人材プラットフォームの統合・拡張を目的としたM&Aとして注目されています。

事例⑤:パソナグループ × More-Selections(2021年)

株式会社パソナグループは、2021年4月30日付で法務人材紹介を手掛ける株式会社More-Selectionsの全株式を取得し、完全子会社化しました。

More-Selectionsは、司法試験合格者・弁護士・法務人材などに特化した紹介事業を展開し、企業のコンプライアンス・法務強化を支援してきた企業です。

パソナグループは本M&Aにより、リーガル・コーポレート部門の人材紹介力を強化し、専門職領域での総合的な人材サービス提供体制を構築しました。

本件は、専門職×人材紹介分野の高度化を目的とした戦略的M&Aの一例です。

事例⑥:ジェイ エイ シー リクルートメント × バンテージポイント(2020年)

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントは、2020年2月3日付で、外資系金融・コンサル業界向け人材紹介会社の株式会社バンテージポイントの全株式を取得しました。

バンテージポイントは、ハイキャリア・グローバル人材紹介に強みを持つ企業であり、本M&AによってJACグループは金融・プロフェッショナル領域の紹介体制を拡充。

これにより、グローバルネットワークを活かした上級人材紹介のワンストップ化を推進しています。

【出典:株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント│公式プレスリリース】

事例⑦:エン・ジャパン × Brocante(2019年)

エン・ジャパン株式会社は、2019年12月27日付でフリーランス向け案件検索サイト「フリーランススタート」を運営する株式会社Brocanteを株式交換により完全子会社化しました。

この買収により、エン・ジャパンは正社員求人に加え、フリーランスや副業人材領域へ本格的に進出。

同社の求人データとBrocanteのマッチング技術を融合することで、柔軟な働き方を支援する新たなプラットフォーム展開を目指しました。

本件は、人材マッチングの多様化と働き方改革に呼応したM&Aとして位置づけられます。

2025年以降の展望 ─ “再編から成長”への転換期

2025年の人材サービス業界は、これまでの“再編の時代”から、“成長と共創の時代”へと転換する重要な節目を迎えています。これまでM&Aは「後継者問題」や「経営負担の軽減」を目的とするケースが多く見られましたが、今後は、事業を伸ばすための前向きな経営戦略として活用される傾向が強まっています。

ここでは、2025年以降の業界を見据えた3つのキーポイントを解説します。

外部人材ニーズの拡大と教育市場の融合

少子高齢化が進み、企業の採用難は一層深刻化しています。厚生労働省の有効求人倍率は依然として高水準を維持しており、「必要な時に、必要なスキルを持つ人を確保する仕組み」として人材派遣・職業紹介サービスの需要は今後も堅調に推移すると見られます。

一方で、国は「リスキリング支援」や「人材開発支援助成金」の拡充を進めており、人材サービス企業が教育・研修と連動したキャリア支援事業へ展開する動きも活発化しています。

派遣×教育、紹介×キャリア形成といった“人材育成を含む総合サービス化”が、今後の成長ドライバーとなることが予想されます。M&Aの観点では、教育・研修事業者やeラーニング企業との連携・統合が進み、人材と学びを結ぶ新しい事業モデルが広がると予想されます。

DX化とデータ連携による成長加速

人材サービス業界では今、AIやデジタルツールを活用した業務の自動化・効率化が急速に進んでいます。求人情報の自動収集、AIによるスキルマッチング、オンライン登録など、デジタル化は「人が足りない」という課題を補う重要な解決策になりつつあります。

こうした流れの中で、M&AによるIT・データ関連企業との統合が増加しています。たとえば、求人プラットフォームやクラウド勤怠管理、労務システムを持つ企業との連携によって、「派遣+DX」「紹介+データ活用」といった生産性の高いビジネスモデルが実現しています。DX投資を単独で進めるのが難しい中小事業者にとっては、M&Aを通じてデジタル基盤を共有することが、競争力を維持するための現実的な手段となります。

中小企業の“共創型経営”への移行

法改正対応、採用コストの上昇、システム投資など、人材サービス業界の経営環境は年々厳しくなっています。

その結果、単独経営では限界を迎えつつある中小企業が増加しています。今後は、同業・異業種を問わず「共創型の経営」がキーワードとなります。

たとえば、

- 地方企業が都市部の企業と提携して人材ネットワークを共有

- 介護・IT・製造など、他業種との連携による新サービスの創出

- 大手グループへの参加によるブランド力・システム共有

こうした「協働によるスケールメリット」を得る動きは、すでに始まっています。

M&Aはその中心的な役割を果たし、“守り”ではなく“共に成長するための経営戦略”として位置づけられていくでしょう。

まとめ│人材サービス業界におけるM&Aの重要性と今後の方向性

人材サービス業界は今、かつてないほど大きな転換期を迎えています。労働人口の減少、採用難、法改正やDX対応など。こうした課題が重なる中で、企業は“単独では生き残れない時代”に突入しました。

一方で、派遣・紹介サービスへの需要は引き続き高く、教育やテクノロジーと掛け合わせることで、新しい成長のチャンスも生まれています。つまりこの業界は、“縮小”ではなく“構造変化”の真っただ中にあるのです。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。

是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888