【2025年最新版】管材卸売業界のM&A動向と成功の鍵:失敗しないための準備と実務ポイント

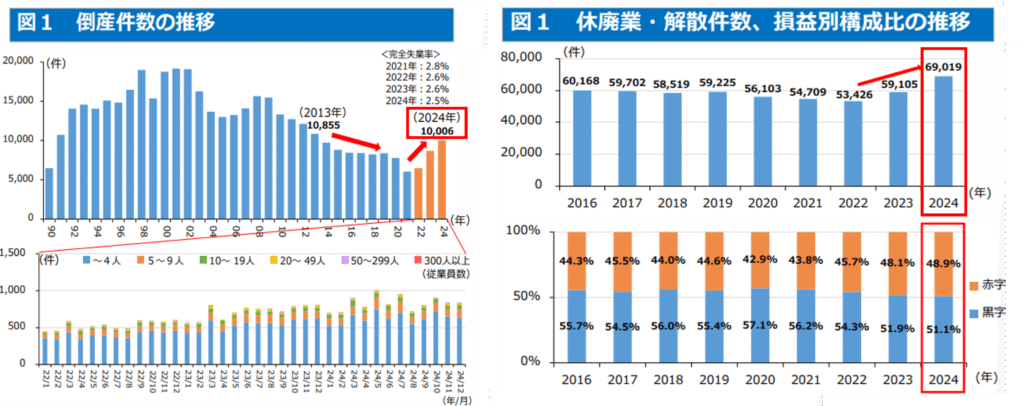

日本の中小企業が直面している「人手不足」や「後継者不在」は、特に管材卸売業界において深刻です。2025年版中小企業白書によると、休廃業・解散件数の増加傾向が続いており、経営者の高齢化や成長戦略の限界がM&Aを検討する大きな要因となっています。

本記事では、管材卸売業界におけるM&Aの現状とその背景、市場動向、実際の成功事例、そしてM&Aを成功させるためのポイントについて、わかりやすく解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

中小企業の事業承継を支援するM&A仲介会社であり、約20年の財務コンサルティング実績を有する。公認会計士や税理士などの専門家が在籍し、全国規模で中小企業のM&Aをサポートしております。

※中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録済み

※一般社団法人「M&A支援機関協会」登録済み

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

管材卸売業界とは?

管材卸売業とは、建設現場や設備工事などに不可欠な管材(パイプ類)や配管部材、バルブ、継手、工具類などを、建設会社・設備業者・工務店・製造業などに供給する中間業者を指します。取り扱う商材は多岐にわたり、主に以下のようなものが含まれます。

- 鋼管・塩ビ管・ステンレス管・銅管などの配管材料

- 継手・バルブ・フランジなどの配管部品

- 配管工具や施工資材、安全用品

- 給排水・空調・衛生関連の設備機器

特徴1:地域密着型の営業体制

管材卸売業者の多くは、地域の設備業者やゼネコンとの継続的な取引関係を持ち、短納期・現場納品・代替品手配などの柔軟な対応力が求められます。そのため、倉庫・配送網・営業所などのインフラを地域ごとに構築しているのが特徴です。

特徴2:多品種小ロット対応と専門知識

現場ニーズは日々変化するため、多品種・小ロットでの対応力や技術的な知識(配管規格、施工方法など)が必要です。これにより、商品単価は低くとも、継続的な取引により安定収益を確保できるビジネスモデルが成立します。

特徴3:サプライチェーンの中核

管材卸売業は、メーカーと施工業者をつなぐ重要なサプライチェーンの中継点として機能します。近年は建材の高騰や物流費の上昇、在庫リスクの増加といった課題にも直面しており、業界再編や経営効率化の動きが進んでいます。

管材卸売業界の現状と市場動向

市場規模と業界の立ち位置

管材卸売業は「卸売業」の中でも建設関連資材を扱う重要なセグメントであり、日本全国に中小規模の事業者が多数存在しています。経済産業省の「商業統計」や中小企業白書(2025年版)によると、中小の卸売業者が業界全体の雇用と供給網の大部分を支えていることが明らかになっています。

しかし、2024年時点で倒産・休廃業件数は再び増加傾向に転じており、その要因の多くは人手不足、経営者の高齢化、コスト上昇(物価・人件費・物流)とされています。

【出典:中小企業庁「2025年版中小企業白書」】

価格転嫁と収益性の課題

原材料やエネルギーコストの高騰を背景に、商品仕入価格の上昇が続く中、管材卸売業では顧客に対する価格転嫁が十分に進まず、利益を圧迫しているケースが多く見られます。

2024年時点の調査では、価格転嫁率は5割前後にとどまっており、採算確保に苦戦する企業が増えています。

デジタル化の遅れと設備投資の必要性

多くの中小卸業者では、いまだにFAX・紙伝票・口頭発注などが根強く残っており、デジタル化や業務効率化の遅れが競争力低下を招くリスクとなっています。加えて、倉庫管理・配送体制の老朽化や、IT人材不足といった課題も深刻です。

中小企業白書(2025年版)では、中小企業に対し積極的な設備投資・DX推進を通じて労働生産性を高めることの重要性が強調されており、管材卸売業にとっても経営革新は喫緊の課題といえます。

管材卸売業界が抱える事業承継課題

高齢化が進む経営者層と後継者不在問題

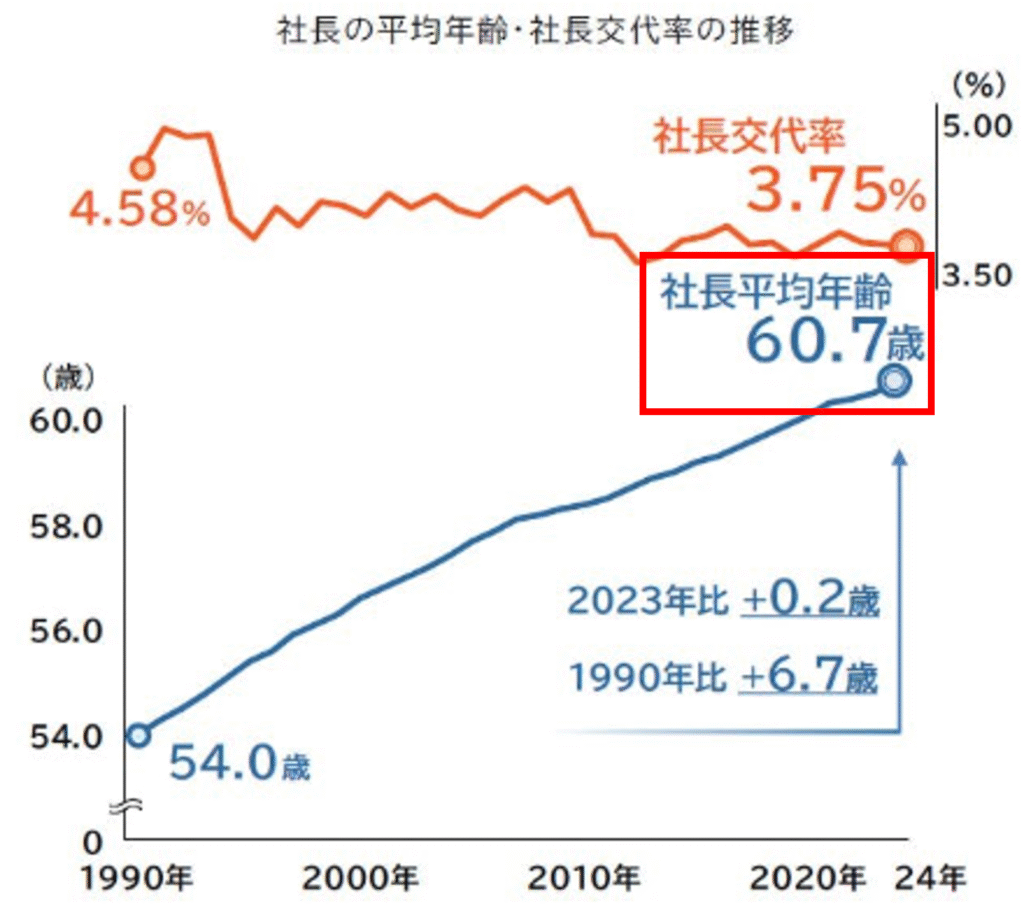

管材卸売業界では、中小企業が多数を占めており、その多くがオーナー経営者による家族経営という特徴があります。帝国データバンクの2024年調査によると、経営者の年齢は平均で60歳を超えており、70歳以上の比率も年々上昇。事業承継が喫緊の課題であることが浮き彫りとなっています。

にもかかわらず、後継者が決まっていない中小企業は全国で約半数にのぼり、その理由としては「子や親族に継ぐ意思がない」「従業員への承継が難しい」「第三者への売却ノウハウがない」という特徴があります。

【出典:全国「社長年齢」分析調査(2024年)│帝国データバンク】

管材卸売業界に特有の「承継の壁」

管材卸売業における事業承継は、単なる経営の引き継ぎにとどまりません。仕入・販売の人的ネットワーク、現場対応力、商品知識など無形資産に依存するビジネスモデルであるため、引き継ぎに高度な調整が必要とされます。

また、主要な取引先との関係性や信用、地域密着型の営業体制があるため、後継者がこれらの信頼を維持できるかが大きなハードルとなります。中には、「社長の顔が変わると取引を見直す」という事例も少なくありません。

選択肢としてのM&Aの重要性

従来は「親族承継」が中心でしたが、近年では第三者承継(M&A)という選択肢が現実的な手段として注目を集めています。特に、管材卸売業界では物流網や在庫管理体制などの「仕組み」が買い手企業にとって大きな魅力となるため、一定の事業規模と収益性があれば譲渡先を見つけやすい傾向にあります。

中小企業白書でも、M&Aは経営力の補完や成長戦略として極めて有効であると明記されており、事業承継難が続く現場においては、早期の意思決定と準備が不可欠です。

管材卸売業界におけるM&A動向

M&Aが活発化する背景

管材卸売業界では、人手不足、後継者不在、物流コストの高騰、価格競争の激化といった多重構造の課題が重なっており、事業の持続的成長が難しくなっている企業が増えています。その一方で、サプライチェーンの確保、地域基盤の強化、業容拡大を狙う企業にとっては買収対象としての魅力も高まっています。

2025年版中小企業白書でも、中小企業のスケールアップや事業拡大において、M&Aが重要な戦略的手段であると位置づけられており、とりわけ卸売業では実務の即戦力化や営業基盤の即時獲得といった点で、M&Aによる効果が高いとされています。

実際のM&A件数と傾向

中小企業庁や帝国データバンクなどの調査によれば、卸売業におけるM&A件数はここ数年で増加傾向にあり、特に都市圏を中心とした中堅企業による地方の優良企業の買収が活発化しています。これは、物流網や営業拠点を広域化する動きの一環でもあり、エリア戦略と在庫効率の改善を狙った水平統合が目立っています。

また、近年では異業種からの参入(例:建設業や住宅設備業者による川上統合)もみられ、業界を取り巻く構造が変化しつつあります。

買い手にとっての魅力

買い手企業にとって管材卸売業者は、以下のような点で高く評価される傾向があります。

- 継続的な取引先を多数抱えている(ルート営業)

- 地場での知名度・信頼が高く、顧客離反リスクが低い

- 商品在庫・物流の管理体制が整っている

- 営業マンの専門知識と現場対応力

これらの要素は、買収後のシナジー(相乗効果)を生みやすく、PMI(統合後の経営プロセス)次第で短期的な業績向上も期待できるため、特に事業基盤を補完したい企業にとっては非常に魅力的なM&A対象となります。

地域密着企業を成長戦略の中核に据えた事例:

岡部バルブ工業株式会社 × 流山機材株式会社

■ 事例概要

| 項目 | 内容 |

| 売主企業 | 流山機材株式会社(千葉県流山市) |

| 買主企業 | 岡部バルブ工業株式会社(OKABEグループ) |

| 実施時期 | 2021年12月 |

| M&A形態 | 株式取得による子会社化 |

| 出典元 | 岡部バルブ工業株式会社│公式プレスリリース |

■ 背景と目的

流山機材株式会社は、千葉県流山市を拠点に、地域密着で住宅設備機器・管工機材の卸売業を展開してきた企業です。創業以来、地域の設備業者や工務店との密接な取引を強みとし、きめ細やかな対応力と在庫即納体制を武器に安定した経営基盤を築いていました。

一方、買主であるOKABEグループは、東京都江東区に本社を置く岡部バルブ工業を中核とし、管工機材・住設機器・配管部品等を取り扱う総合的な管財卸売企業です。関東圏での拠点強化と新たな地域密着拠点の獲得を目的として、流山機材のM&Aを実施しました。

■ 結果と効果

- 流山機材は、OKABEグループの調達力や業務支援を得ることで、営業効率や商品ラインの拡充を実現

- OKABEグループは、地場の優良顧客ネットワークを獲得し、千葉県内における営業基盤の強化に成功

このM&Aは、「地域に根差した企業文化を尊重しながら、スケールアップを図る」という持続可能な成長モデルの好例です。買収後も、社名や経営体制を維持しつつ、業務効率化・在庫共有化などのシナジーを段階的に実現しています。

■ 本事例から学べること

本事例は、単なるM&Aではなく「地域企業の強みを活かした協調型成長戦略」の成功例です。特に以下の3点が、他の中小企業にも参考になります。

| 観点 | ポイント |

| 1. 地域密着型営業の価値 | 長年築いてきた地場ネットワークが、買い手企業の新規地域開拓に貢献。 |

| 2. 経営の独立性維持 | 社名や体制を維持することで、顧客・従業員の不安を最小化。信頼関係の維持がM&A成功の鍵。 |

| 3. シナジーの段階的創出 | 調達・在庫・物流面での連携によって、短期的な業績改善と長期的な安定成長を両立。 |

失敗を防ぐポイント|売却前に整理すべき5つの要素

管材卸売業におけるM&Aでは、価格や相手先だけでなく、「売却に向けた準備段階」での整理が成否を大きく左右します。特に中小企業の場合、情報の不透明性や属人化した経営体制がM&Aの障壁となるケースも多く、以下の5つの要素を事前に明確にしておくことが重要です。

1.【財務の可視化】未整理な帳簿や過大な在庫の見直し

売却の第一歩は、「経営実態を正しく見せること」です。

特に以下の点を重点的に整理することが大切です。

- 月次決算の整備

- 過去数年の財務諸表の開示準備

- 過剰在庫・不良在庫の洗い出しと評価見直し

- 役員報酬や貸付金などの関連当事者取引の整理

これにより、買い手に「安心感」と「企業価値」を正確に伝えることができます。

2.【取引関係の明確化】主要顧客・仕入先との契約状態の整理

管材卸売業は、継続的な仕入・販売関係に依存するビジネスモデルです。そのため、下記のような点が不透明なままだと、買い手に不信感を与える要因となります。

- 主要取引先との口頭契約・慣習取引に依存していないか

- 特定の顧客・仕入先への依存度が高すぎないか

- 契約書や発注書・納品書の整備状況

M&A後も安定した収益が見込めることを、第三者に証明できる形に整える必要があります。

3.【人的資源の確認】キーパーソンの明確化と引継ぎ体制の整備

属人化した営業や仕入対応が多い業界では、従業員や役職者のノウハウ継承が非常に重要です。

- 経営幹部・ベテラン営業の「誰が何を担っているか」

- 引継ぎに必要な期間・支援内容の明確化

- 従業員の処遇維持方針(買収後も継続雇用されるか)

これにより、「売却=事業の断絶」ではなく、「売却=事業の継続と成長」であることを示すことができます。

4.【法的リスクの棚卸】許認可、契約、コンプライアンスの確認

たとえば、建設業向けの資材を扱う企業では、次のような許認可が必要になるケースがあります。

- 建設業許可や産廃業許可

- 倉庫・配送に関する法令対応

- 労務管理(労働時間・社会保険加入)などの法令遵守状況

買収後に想定外のリスクが顕在化すると、ディールが破談になる恐れもあるため、早期に洗い出しを行うことが重要です。

5.【経営者のビジョンの共有】譲渡後の関与スタンスを明確にする

買い手企業は、「売却後にどのように社内を引き継ぎ、統合を進めるか」を重視します。そのため、以下の点をあらかじめ整理しておくことが望まれます。

- 代表者が一定期間、経営支援に残る意思の有無

- 売却後も社員に対して責任を持ちたいかどうか

- 顧客・仕入先への引継ぎにどこまで関与できるか

「経営者の覚悟」や「関係者との調整力」も、M&Aの評価材料となります。

今後の展望|管材卸売業界におけるM&Aの可能性と成長戦略

構造的課題と成長のジレンマ

管材卸売業界は今後も、人口減少・人材不足・建設需要の地域偏在といった構造的な課題に直面していくと予測されます。中小企業白書でも指摘されている通り、地方の卸売業者は経営者の高齢化・後継者難・物流負担の増大といった多重課題を抱えており、単独での成長には限界があります。

一方で、環境配慮型の製品需要や、ZEB(ゼロ・エネルギービル)対応資材などの新商材導入の必要性が増しており、対応力と資本力を備えた企業との連携が求められる局面に入っています。

M&Aが成長戦略として不可欠な時代へ

こうした背景の中で、M&Aは単なる「事業承継手段」ではなく、「戦略的な成長エンジン」としての役割を果たし始めています。今後は以下のようなM&Aが増加することが見込まれます。

| 期待されるM&Aの方向性 | 解説 |

| 地域基盤の水平統合 | 同業他社との統合により物流効率と在庫最適化を追求 |

| 異業種からの参入 | 建設業・設備業者による川上統合による顧客接点の確保 |

| IT企業との連携 | 業務効率化(受発注の自動化や在庫管理)を目的とした提携 |

| 海外取引対応強化 | 輸出入対応力のある商社との資本提携や協業 |

これにより、従来の「顔の見える営業」に加えて、仕組みで勝つ企業体制への進化が求められています。

成長戦略としてのM&A成功に向けて

管材卸売業界が今後も市場に必要とされる存在であり続けるには、既存資産の有効活用(顧客基盤・物流網・在庫力)と、変化への柔軟な対応力(DX化・法改正への適応)を兼ね備える必要があります。

そのためには、M&Aを通じて「ヒト・モノ・情報」の経営資源を結集し、より強靭な業態への再構築を図ることが、持続可能な競争力の鍵となります。

まとめ|M&Aを前向きな成長戦略として活用するために

管材卸売業界を取り巻く環境は、急激な物価上昇、人手不足、金利上昇など大きく変化しています。こうした中で、事業承継の課題に直面する企業が増える一方で、成長や競争力の強化を目指してM&Aに取り組む動きも加速しています。

中小企業庁の「2025年版中小企業白書」では、企業の成長段階ごとに「成長の壁」が存在し、それを乗り越える手段としてM&Aやイノベーションが重要であると述べられています。特に、売上高100億円を超える企業では、M&Aによる人材獲得やスケールメリットを活かした成長が有効な手段とされています。

M&Aは「事業承継の手段」という受動的な視点だけでなく、「成長戦略の一環」という積極的な視点でも捉えるべきです。経営者が自社の強みや課題を正確に把握し、戦略的にM&Aを活用することで、新たな販路や取扱商品の拡充、DX推進の加速など、多くのシナジーを創出する可能性があります。

将来を見据えた事業展開や、社員や取引先との信頼関係を守るためにも、早い段階からM&Aを含めた戦略的な事業承継を検討することが重要です。

担当コンサルタント紹介

たすきコンサルティングでは、管材卸売業界に精通した専門コンサルタントが、貴社のニーズに合わせた最適な事業承継支援を提供しております。後継者選定から経営資源の引継ぎまで、専門的なサポートで貴社をバックアップいたします。

業界特化法人部 コンサルタント

安達 真登

大学卒業後、新卒で山形県庁に入庁。約7年半、商工や財政部門の業務に従事。その後、農林水産省への出向を経て、2024年10月からたすきコンサルティングに参画。

譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ

管材卸売業界では、人手不足、後継者不在、物流コストの高騰、価格競争の激化といった多重構造の課題が重なっており、多くの経営者様が将来への不安を抱えていらっしゃいます。

事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上、送信いただければ迅速にご対応させていただきます。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888