【2025年最新版】水産加工・卸売業界のM&A・事業承継|最新動向と成功事例

水産加工・卸売業界は、日本の食文化と地域経済を支える重要な産業ですが、近年では高齢化や後継者不足、原材料価格の高騰など、さまざまな課題に直面しています。こうした環境のなか、事業の持続的な発展を目指してM&Aを活用する企業が増加傾向にあります。本記事では、水産加工・卸売業界におけるM&Aの最新動向やメリット、リスク、実際の成功事例などを通じて、事業承継の選択肢としてのM&A戦略を深掘りします。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

中小企業の事業承継を支援するM&A仲介会社であり、約20年の財務コンサルティング実績を有する。公認会計士や税理士などの専門家が在籍し、全国規模で中小企業のM&Aをサポートしております。

※中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録済み

※一般社団法人「M&A支援機関協会」登録済み

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

目次

水産加工・卸売業の定義

水産加工業とは、漁獲された魚介類を加工し、付加価値を高める産業を指します。具体的には、冷凍、塩蔵、乾燥、缶詰、練り製品などが含まれます。一方、水産卸売業は、加工された水産物や生鮮魚介類を市場、小売業者、外食産業などに供給する業態です。両者は地域経済や食のインフラを支える重要な役割を担っています。

水産加工・卸売業界の現状と課題

日本の水産加工・卸売業界は、国内の水産資源の減少や輸入原材料の価格高騰、消費者の魚離れなど、複数の外部要因によって厳しい経営環境に直面しています。とくに地方の中小企業では、経営者の高齢化と後継者不在が深刻化しており、業界全体における事業承継問題が表面化しています。

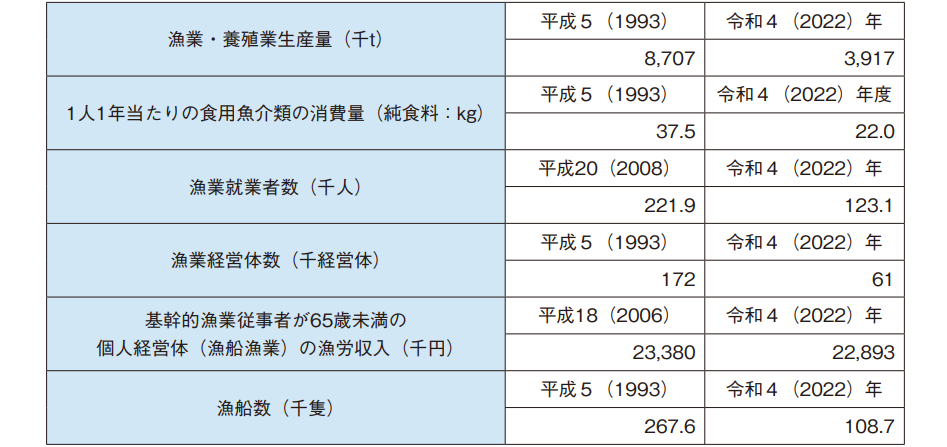

≪ 漁業・養殖業生産量、漁業就業者数等の変化 ≫

≪ 現状 ≫

・国内の漁業生産量は減少傾向(2022年漁業・養殖業生産統計:前年比4.8%減)

・水産加工品の輸入依存度が高く、為替や国際市況の影響を受けやすい構造

・小売市場における水産物消費は減少し、単価競争も激化

≪ 課題 ≫

・経営者の高齢化と後継者不在(平均年齢60歳超)

・人材の採用難と若手人材の定着率低下

・設備の老朽化と更新コストの負担

・HACCP義務化・食品表示法対応・トレーサビリティ強化などの制度負担

特に、令和4(2022)年の我が国の漁業・養殖業生産量は、前年から24万トン減少し392万トンとなっており、漁業就業者数は12万3,100人と、平成20(2008)年から令和4(2022)年までの間に約10万人減少しています。また、漁業就業者全体に占める65歳以上の割合は約4割となっており、高齢化が進行しています。

【出典元:水産庁「海業による漁村の活性化」】

M&A動向│なぜ今、水産加工・卸売業界でM&Aが注目されているのか

事業承継手段としての活用

多くの中小水産企業では、経営者の高齢化に伴い後継者不在が深刻な課題となっています。親族内承継が困難なケースでは、第三者への承継としてM&Aが有力な手段とされており、事業の継続や従業員の雇用維持にもつながる選択肢です。

経営資源(技術・販路・ブランド)の獲得

買い手企業にとって、水産加工会社が持つ技術力、既存の販路、地域に根差したブランドは魅力的な資産です。とくに、外食産業や大手食品メーカーが、川下から川上への展開を図るケースでは、M&Aによる加工機能や調達基盤の獲得が重要な戦略となっています。

地域経済維持・雇用創出の観点からも注目

水産加工・卸売業は、地域の雇用創出や一次産業の付加価値向上に貢献する重要な産業です。M&Aによって地域の企業が存続し、雇用が守られることで、地方経済の維持にも直結します。自治体や支援機関もこうした動向を後押ししています。

【出典元:水産庁「水産加工施策利用ガイドブック」】

水産加工・卸売業界におけるM&Aのメリット

売り手側のメリット

- 老朽化した設備の更新負担からの解放

- 販路維持による取引先・地域顧客との関係継続

- 地域ブランドの継承による地域貢献の実感

水産加工会社では、多くの設備が老朽化しており、自力での更新が困難なケースも少なくありません。M&Aにより、買い手側が設備投資を引き受けることで事業の継続が可能になります。また、地場スーパーや外食チェーンとの販路を維持しながら、地域ブランドを次世代に引き継ぐことができます。

買い手側のメリット

- 独自の魚種対応加工ノウハウの獲得

- 漁協や地元市場との既存ネットワークの確保

- 輸出事業やOEM展開のスピード加速

水産加工業界特有の魚種別加工スキルや、地元漁協との信頼関係は一朝一夕には築けません。これらをM&Aで一括して取得できることで、新規参入や既存事業との補完がスムーズに進みます。特に近年は海外輸出やOEM供給を見据えた企業が、地域の加工業者を戦略的に買収しています。

リスクと対策

- HACCPや水産資源管理の考え方の違い

- 加工場スタッフの技能・習慣への理解不足

- 地元漁業者・組合との関係悪化

水産業では、漁獲規制や衛生基準など、産地ごとの独自ルールが存在します。これを軽視すると、地域社会との信頼関係が損なわれる恐れがあります。買収前の徹底的な現場ヒアリングや、従業員との対話の場づくりが、スムーズな統合には不可欠です。

【出典元:水産庁「水産加工施策利用ガイドブック」】

水産加工・卸売業界におけるM&Aのスキーム(取引手法)

水産加工・卸売業界でM&Aを進めるにあたっては、事業の性質や目的に応じたスキーム(取引手法)を選択することが重要です。ここでは代表的な手法を解説します。

株式譲渡

売り手企業の発行済株式を買い手が取得する方法です。法人格や契約関係、許認可などがそのまま引き継がれるため、従業員の雇用維持や取引先との関係がスムーズに継続されるメリットがあります。とくにHACCPや食品衛生法の認可を再取得する手間が省ける場合も多く、水産加工業での利用が一般的です。

事業譲渡

企業の一部事業(例:加工部門、卸部門など)を選定して売却する手法です。買い手は必要な事業資産・契約だけを取得でき、不要な負債を引き継がない利点があります。ただし、従業員の雇用契約や取引先契約の再締結が必要な場合もあり、実務的な手間が増える点には注意が必要です。

会社分割

売り手企業の一部事業を分割して新設会社とし、買い手がそれを取得する方式です。法人格の移転により、許認可の移行がしやすく、漁協などとの関係維持が求められる地域企業で活用されることもあります。特に加工と流通の機能を切り出すなど、分業体制の整備に向いています。

水産加工・卸売業界のM&Aによる事業承継の進め方

水産加工・卸売業の事業承継において、M&Aを活用する際は、業界特有の事情を理解しながら、計画的かつ段階的に進めることが重要です。以下の5ステップで進行すると、よりスムーズで効果的な承継が可能になります。

① 事業価値の明確化

自社の強みや課題、加工能力、漁協との関係、販路、ブランド価値などを整理し、財務情報とともに事業価値を客観的に把握します。

② 専門家活用による計画立案

M&Aに精通したアドバイザーや税理士、弁護士などと連携し、承継の方向性やスキーム、買収候補の選定基準などを事前に計画します。

③ 買い手候補選定と交渉

加工技術や販路、地域とのつながりを理解・尊重してくれる買い手候補を選定します。候補者とは初期面談を重ね、理念や意向のすり合わせを行います。

④ 基本合意→デューデリジェンス(DD)→最終契約

譲渡条件に合意した後、法務・財務・労務・許認可などの調査(DD)を経て、最終契約に至ります。水産加工業では、HACCPや食品表示などの確認項目も重要になります。

⑤ PMI(統合プロセス)の実行

統合後も現場の混乱を避けるため、スタッフとの関係維持や顧客・取引先への丁寧な説明、業務フローの調整など、円滑なPMIを実行することが重要です。地域漁業者や関係団体との信頼関係維持も不可欠です。

成功事例|水産加工・卸売業界のM&Aによる事業承継

■ 旭食品、オーストラリアの水産加工卸「TFFA」を子会社化(2024年7月)

旭食品株式会社は、オーストラリア・クイーンズランド州を拠点に寿司ネタなどの水産加工品の卸販売や飲食店を展開する「TFFA Pty Ltd」の株式80%を取得し、子会社化しました。アジアからオセアニアへの展開を進め、グループ内の水産子会社との連携による国際的なシナジー創出を目指しています。

【出典元:旭食品株式会社│公式プレスリリース】

■ マルハニチロ、紀文食品と資本業務提携を締結(2024年3月)

マルハニチロ株式会社は、株式会社紀文食品との間で資本業務提携契約を締結し、紀文食品の発行済株式の9.90%(2,261,200株)を28億2,000万円で取得しました。両社は、水産練り製品を中心とした製品開発、製造、販売、研究開発、物流、コスト削減などの分野で協業を進めることで、国内外の食品事業の拡大を目指しています。

【出典元:マルハニチロ株式会社│公式プレスリリース】

■ マルハニチロ、マリンアクセスを完全子会社化し、リテールサービスと合併(2023年12月)

マルハニチロ株式会社は、共同出資先である株式会社マリンアクセスの株式35%を日本アクセスから追加取得し、完全子会社化しました。さらに、2024年4月1日付で、同社と株式会社マルハニチロリテールサービスを合併し、新会社「株式会社マルハニチロオーシャン」を設立しました。

この合併により、マグロを中心とした水産加工・販売機能を一体化し、グループ内の連携を強化。変化する市場環境に柔軟に対応し、顧客への価値提供力を高めることを目的としています。

【出典元:マルハニチロ株式会社│公式プレスリリース】

■ ヨシムラ・フードHD、マルキチ(北海道網走市)を子会社化(2023年3月)

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、ホタテ、サケ、イクラ、カニなどの水産品製造加工を手がけるマルキチの株式70%を取得し、子会社化しました。後継者問題を抱える地域の水産加工業者をグループ化し、相互補完・相互成長を図るビジネスモデルを展開しています。

【出典元:ヨシムラ・フード・ホールディングス│M&AOnline】

水産加工・卸売業界において事業承継を成功させるためのM&Aポイントについて

水産加工・卸売業界においてM&Aによる事業承継を成功させるには、業界特有の事情をふまえた準備と対策が必要です。以下のような観点を丁寧に整えておくことで、買い手企業との信頼構築が進み、スムーズな引き継ぎが実現しやすくなります。

許認可・制度対応の明確化

HACCP対応状況、水産加工場の営業許可、食品表示法など、法令遵守状況を整理しておきましょう。特にHACCP未対応であれば、改善計画を提示することが求められます。

地域ネットワークの見える化

地元漁協や市場、仲卸、量販店などとの取引実績、協力関係の履歴などを一覧化し、継続性をアピールすることが重要です。これにより、買い手企業は地域との連携イメージを持ちやすくなります。

熟練加工スキルの継承方法を準備

特定の魚種の捌きや加工、熟成手法など、熟練者の技術が属人的な場合は、マニュアル化や動画記録、OJT体制などを整え、ノウハウの維持・継承を可能にしておく必要があります。

老朽化設備の状況と今後の見通しの提示

加工機械や冷凍・冷蔵設備の使用年数、保守記録、更新が必要な機器の一覧などを整備し、買い手が投資判断しやすい状態にしておくことが望ましいです。

ブランド力や地域性の価値を言語化する

会社の歴史、商品のこだわり、地域住民からの評価など、「見えない資産」を丁寧にまとめ、事業の魅力を定性的にも伝えられるように準備しましょう。

今後の展望と戦略的ポイント

水産加工・卸売業界は、国内需要の減少、原料調達リスク、気候変動への対応など、急速な変化にさらされており、これからの成長には戦略的な視点が不可欠です。以下に、今後注目される展望と具体的な戦略を示します。

海外販路の開拓と輸出体制の強化

日本国内の水産物消費が長期的に減少傾向にあるなか、アジア圏を中心とした海外市場への進出がますます重要になります。特に、日本産の高品質な水産加工品(例:冷凍寿司ネタ、練り製品)は海外市場でも評価が高く、JETROや農林水産省の輸出支援策を活用した販路開拓がカギを握ります。

【出典元:「農林水産省」農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略】

自動化・省人化設備の導入による生産性向上

労働力不足が慢性化するなか、AIや画像認識を活用した選別機や自動包装ラインの導入が進んでいます。人手による作業が多い水産加工業では、自動化の余地が大きく、設備投資によって労働集約型からの脱却が求められます。

環境対応と持続可能な調達体制の構築

ESGやサステナビリティへの対応として、水産資源の持続可能性を担保するMSC認証や、温室効果ガス削減への取組(冷媒や燃料転換)が今後ますます求められます。これらの対応は海外取引先との交渉においても重要な評価指標となっています。

DX推進によるトレーサビリティ・在庫管理強化

漁獲から加工、出荷までの情報を一元管理し、顧客・消費者に可視化する仕組み(トレーサビリティ)の導入が拡大しています。また、受発注や在庫管理をクラウド化することで、コスト削減と納期管理の精度向上を図る企業が増加中です。

これらの動きは、単なる効率化ではなく、M&A後の統合作業(PMI)や経営の透明性強化にも大きな効果を発揮します。今後の業界成長には、こうした変化に柔軟かつ積極的に対応できる体制の構築が不可欠です。国内消費縮小に伴う輸出戦略強化

- ICT化・自動化による生産性向上

- ESG経営・サステナビリティを見据えた統合戦略

【出典元:「農林水産省」農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略】

まとめ│大切な水産の仕事を次の世代へつなぐために

水産加工・卸売業は、日本の食を支える大切な産業であり、地域の暮らしや雇用とも深く関わっています。しかし近年では、経営者の高齢化や人材不足、設備の老朽化など、存続そのものが難しくなっている企業も少なくありません。

水産加工・卸売業は、地域経済と食のインフラを支える重要産業です。M&Aは事業承継だけでなく、企業価値を次世代へと繋げる手段でもあります。

M&Aを検討している方は、一度たすきコンサルティングにご相談ください。

経験豊富な水産加工・卸売業界専門のアドバイザーが、承継の成功に向けて丁寧にサポートいたします。

担当コンサルタント紹介

たすきコンサルティングでは、水産加工・卸売業界に精通した専門コンサルタントが、貴社のニーズに合わせた最適な事業承継支援を提供しております。後継者選定から経営資源の引継ぎまで、専門的なサポートで貴社をバックアップいたします。

業界特化法人部 コンサルタント

安達 真登

大学卒業後、新卒で山形県庁に入庁。約7年半、商工や財政部門の業務に従事。その後、農林水産省への出向を経て、2024年10月からたすきコンサルティングに参画。

譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ

日本の水産加工・卸売業界は、国内の水産資源の減少や輸入原材料の価格高騰、消費者の魚離れなど、複数の外部要因によって厳しい経営環境に直面しており、多くの経営者様が将来への不安を抱えていらっしゃいます。

事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888