中堅企業のM&A・買収戦略|成長を加速させる5つの活用ポイント

【2025年10月更新】

国内市場の成熟、人口減少、人材不足といった構造的な課題を背景に、成長に悩む中堅企業が増えています。こうした環境下で、“時間を買う手段”としてのM&Aが今、注目されています。

本記事では、なぜ今、中堅企業が買収戦略を検討すべきなのか、その背景やメリット、成功事例、実際の進め方までをわかりやすく解説します。自社の成長戦略にM&Aをどう活かすか、具体的なヒントをお届けします。

目次

なぜ今「中堅企業」が買収戦略を考えるべきなのか

国内市場の縮小と競争の激化

経済産業省の資料によれば、日本の人口は2040年までに約1,000万人以上減少すると見込まれており、国内市場の縮小は避けられません。とくに消費人口の減少は、多くの業種で市場規模の縮小や売上減少圧力を生み出しています。

こうした環境下では、価格競争やシェア争いが激化し、従来の成長モデル「売上を伸ばして利益を出す」が通用しにくくなっています。中堅企業にとっても、自社単独の成長では限界があり、外部資源を取り込む戦略的手段としてのM&Aが重要性を増しています。

【出典:経済産業省「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」】

人材・ノウハウの獲得が困難に

中堅企業にとって「人材の確保と育成」は、今や事業継続の最重要課題のひとつです。とくに若手人材やIT・デジタル分野に明るい人材は都市部に集中し、地方や中堅企業では人材確保が一層困難になっています。

M&Aを活用することで、単なる企業買収にとどまらず、

- 経営幹部候補の確保

- 専門スキルや独自ノウハウの獲得

- 組織力の強化 といった効果が同時に得られます。これは単なる「外注」では得られない、中長期的な組織力の底上げにつながる点がポイントです。

事業構造転換の必要性

中堅企業も今や、単一事業への依存や既存のビジネスモデルだけでは不安定な時代に突入しています。コロナ禍や国際情勢の変化など、予測困難な事象が経営環境に大きな影響を与えるなか、以下のような事業ポートフォリオの見直しが急務です。

- 川上・川下産業の取り込みによる垂直統合(例:製造業が物流業を買収)

- 新規分野への参入(例:製造業がIT・SaaS企業を買収)

- 地域展開・多拠点化の推進(例:地方企業の都市進出)

これらの動きは、外部資源をスピーディに取り込むことで、市場変化への適応力を高め、成長を加速する「攻めの構造改革」として機能します。 中堅企業も今や、単一事業への依存はリスクとなります。川上・川下の業種を取り込んだり、新規分野へ参入したりすることで、安定的な成長基盤を築く動きが求められています。

中堅企業がM&Aを活用する5つのメリット

① 成長スピードの加速(時間を買う)

ゼロからの新規事業展開に比べ、既存企業の買収は、顧客・人材・売上をすぐに取り込める点で優れています。3年かかる成長を1年で実現できる可能性も。

② 地域・業界への新規参入が可能

買収により、これまで参入が難しかったエリアや市場に一気に展開できます。地方市場への進出や、ニッチ業界の取り込みにも効果的です。

③ 無形資産の獲得(人材・技術・ブランド)

優秀な従業員、技術特許、地域ブランドなど、金額に表れにくい無形資産を含めて獲得できるのが、M&Aの魅力です。

④ 業界内シェアの拡大・競合排除

競合企業を買収することで、市場での影響力を高めることができます。また、価格競争の緩和や原価率の低減など、シナジー効果も期待できます。

⑤ 地域経済や社会課題の解決にも貢献

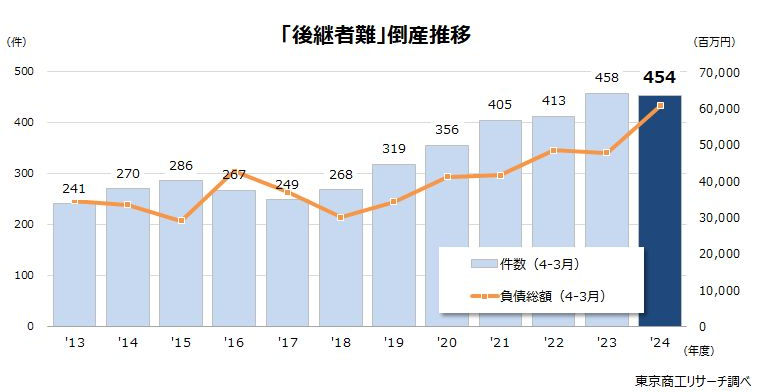

東京商工リサーチによれば、2024年の倒産企業のうち「後継者難」型倒産は454件に上り、特に小規模企業での事業承継ニーズが顕在化しています。これらを買収することで、事業承継問題を解決し、地域経済の維持にも貢献できます。

中堅企業が陥りやすい買収時の課題とその対策

中堅企業が初めてM&Aに取り組む際には、特有の課題に直面することが少なくありません。買収後のシナジーを想定どおりに得られなかったり、法務・財務リスクを見落としたりするなど、注意すべき点がいくつか存在します。以下は、中堅企業が陥りやすい主な課題と、それに対する具体的な対策をまとめたものです。

| 課題 | 内容 | 対策 |

| 社内にノウハウがない | 何から始めればよいか不明 | M&Aアドバイザーと連携し、全体設計をサポート |

| 統合後の混乱(PMI) | 組織・文化の違いで定着しない | PMI支援を計画的に実施、統合プロジェクトチームを設置 |

| 適正価格が分からない | 高すぎても安すぎても破談 | デューデリジェンスと複数スキームを比較検討 |

買収戦略を検討するうえで押さえるべきステップ

買収戦略を成功させるためには、「買収の目的を明確にすること」から「統合後の成果創出」まで、段階ごとに押さえるべきポイントがあります。以下に、各ステップでやるべきことを具体的に解説します。

① 経営戦略と買収目的の明確化

- 自社がなぜM&Aを活用するのかを明文化し、社内で合意を形成します。

- 目的例:新規事業領域への進出、既存事業の補完、営業エリアの拡大、人材確保 など

- 経営会議や役員陣との協議により、意思決定の一本化を図ります。

② 候補企業の探索と事前評価

- 自社でリストアップするか、M&A仲介会社・FAと連携し、ニーズに合う売り手候補を探します。

- 業種、地域、規模、財務状態など、複数の条件を設定しフィルタリング

- 必要に応じてロングリスト → ショートリストへと候補を絞り込みます。

③ 初期接触と秘密保持契約(NDA)

- 興味を持った相手先へ初期打診を行い、合意を得た段階でNDA(秘密保持契約)を締結します。

- NDA締結後、企業概要書(IM)を受領し、基本的な情報を確認します。

④ 意向表明(LOI)と条件交渉

- 条件がある程度一致すれば、「意向表明書(LOI)」を提出し、独占交渉に進みます。

- 譲渡形態(株式譲渡/事業譲渡など)、価格、支払方法、スケジュール等の基本条件を交渉します。

⑤ デューデリジェンス(DD)の実施

- 財務、税務、法務、労務、事業の各分野において、専門家と連携してリスクを調査します。

- 潜在債務、訴訟リスク、契約関係、資産価値の評価などを把握し、買収後の想定シナリオを精緻化します。

⑥ 最終契約締結(SPA)とクロージング

- DDの結果を踏まえたうえで、株式譲渡契約書(SPA)や覚書、各種合意書を取り交わします。

- 契約締結後、資金決済・名義変更などを実行し、「クロージング」が完了します。

⑦ PMIの計画と実行

- 買収後の統合作業に着手します。組織、人事制度、社内システム、業務フローなどを段階的に統合。

- 1年以内にシナジー効果を実現できるよう、統合チームを立ち上げ、中長期のKPIも設定します。

買収戦略は「成約がゴール」ではありません。真の成功は、買収後の統合と成果創出にかかっています。各フェーズを戦略的に進めることが、M&Aの価値を最大化する鍵となります。

たすきコンサルティングのM&A支援体制

株式会社たすきコンサルティングは、中小企業の事業承継・M&Aに特化した専門コンサルティング会社です。

公認会計士・税理士・社会保険労務士など、各分野の有資格者が在籍し、「財務」「税務」「労務」「法務」を総合的にサポートできる体制を整えています。

■ 専門家チームによる一貫支援

たすきコンサルティングは、もともと財務コンサルティング会社として創業し、20年以上にわたり中小企業の経営支援を行ってきました。その経験を活かし、M&Aにおいても以下のような一貫した支援体制を提供しています。

- M&A戦略の立案・企業価値評価(バリュエーション)

- 候補先の探索・マッチング・交渉支援

- デューデリジェンス(DD)・契約書レビュー対応

- クロージング・PMI(統合)支援までの伴走支援

単なる仲介にとどまらず、譲渡後の企業統合まで見据えたサポートが特徴です。

■ 公認会計士・税理士が在籍する安心の体制

M&Aでは、財務・税務の専門知識が欠かせません。たすきコンサルティングには、公認会計士や税理士が多数在籍しており、財務分析・企業価値算定・スキーム設計を専門的な視点からサポートします。

これにより、

- 適正な譲渡価格の算定

- 税務面での最適化(譲渡益課税の軽減など)

- リスクの見える化と事前対策

が可能となり、経営者にとって「数字に基づいた安心感」を提供しています。

■ 完全成功報酬制で、着手金・月額報酬・中間報酬ゼロ

たすきコンサルティングでは、「完全成功報酬制」を採用しています。

つまり、ご譲渡が実際に成約した場合にのみ報酬が発生する仕組みです。

そのため、相談・企業評価・候補企業のご提案といった初期段階は、すべて無料。

経営者が安心して検討を進められるよう、着手金・月額報酬・中間報酬は一切いただいていません(※譲渡企業様に限ります)

■ 全国対応・幅広い業種に対応可能

東京・名古屋・大阪を拠点に、全国の中小企業を対象にM&A支援を行っています。

また、医療・介護・製造・建設・IT・卸売・食品など、幅広い業種での成約実績があります。オンライン面談にも対応しており、遠方の企業でもスムーズにご相談いただけます。

■ M&A支援機関登録制度・M&A支援機関協会加盟

たすきコンサルティングは、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に正式登録されており、さらに一般社団法人M&A支援機関協会にも加盟しています。

これらの登録・加盟は、国や業界団体が定める厳格な基準(利益相反防止・報酬の透明性・顧客保護体制など)をクリアした信頼できるM&A支援機関である証です。

■ 経営者に寄り添う「想い重視」のM&A

たすきコンサルティングの最大の強みは、数字だけでなく、経営者の想いを大切にするM&A支援です。

「従業員を守りたい」「地域に貢献を続けたい」「理念を引き継いでほしい」

といった気持ちを尊重し、最適な買い手候補を丁寧にマッチングします。

単なる売却ではなく、“想いをつなぐ承継”を実現することが、たすきコンサルティングの使命です。

まとめ|中堅企業こそ“買収”を成長の武器に

人材不足、デジタル化の加速、市場環境の変化。これらに立ち向かうために、買収戦略はもはや大手企業だけのものではありません。

中堅企業が「外部リソースを戦略的に取り込む」姿勢を持つことで、新たな成長の道が開けます。攻めの一手として、今こそ買収を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

たすきコンサルティングでは、貴社の状況に最適なご提案と、安心のサポート体制をご用意しています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888