2025年問題とは?企業への影響と対策について

2025年問題とは、“ 超高齢化社会 “がもたらす諸問題を指します。

目次

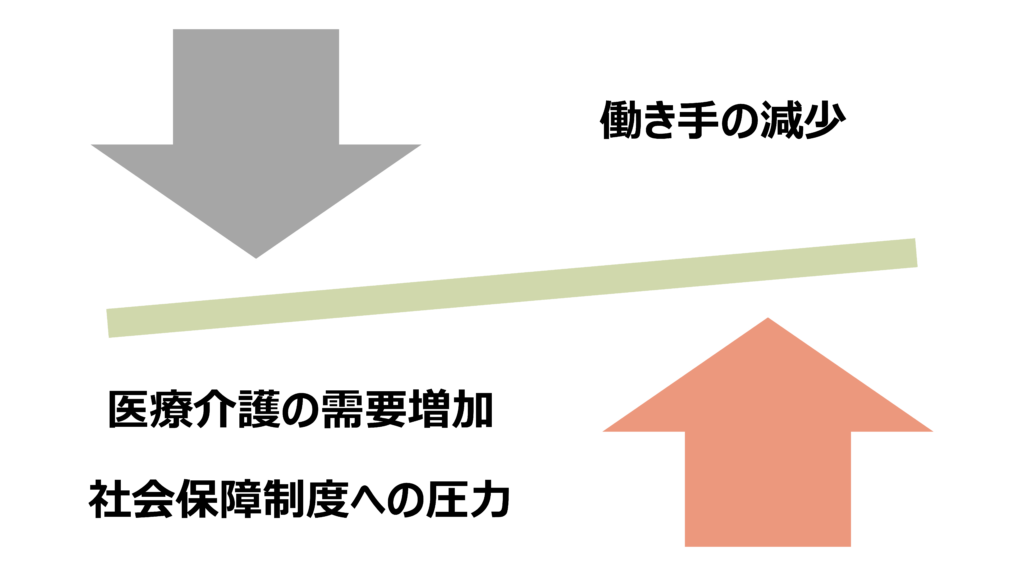

超高齢化社会により起きる諸問題

団塊の世代*が全員75歳以上、つまり国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となることで、医療や介護の需要が急増し、社会保障制度や医療・介護サービスに大きな負担がかかる問題です。これにより、医療・介護の人手不足や財政負担の増加、労働力人口の減少が懸念されています。

*団塊の世代とは、1947年から1949年のいわゆる「第1次ベビーブーム」に生まれた世代のこと

2025年は中小企業の半数が後継者不足に?

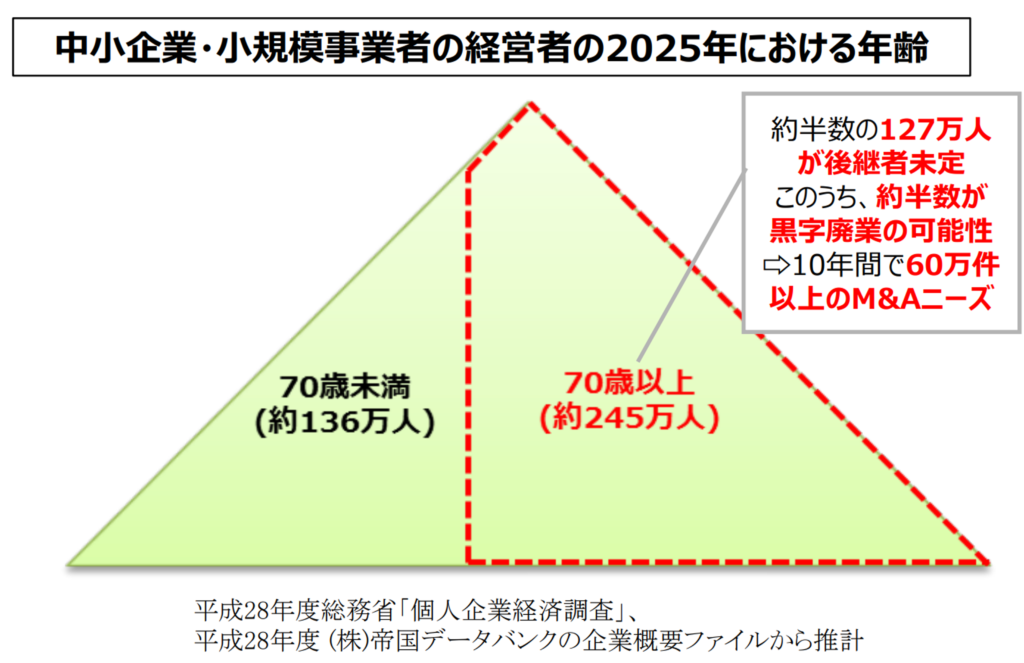

中小企業庁が2019年に発表した「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」という資料によると、2025年には70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者が約245万人となり、うち約半数の127万人が「後継者未定」の状況に陥る可能性があると指摘しています。

【出典】:「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」

2025年問題が社会や企業に与える影響とは

① 労働不足の深刻化

生産年齢人口(15~64歳)の減少により、働き手が不足することで多くの企業が必要な人材を確保できない状態に直面します。厚生労働省の統計によると、日本の総人口に占める65歳以上の割合は2025年に約30%を超える見込みです。高齢者が増加する一方で、若年層の労働力供給は減少するため、特に地方の中小企業で人材不足が深刻化します。

② 後継者不足による廃業の増加

前述にある通り、2025年には70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者が約245万人となり、うち約半数の127万人が「後継者未定」とされています。これにより、後継者が見つからず業績が健全であるにもかかわらず廃業に追い込まれるケースが増えています。

③ 医療・介護部分野での需要が増大

2025年は、さらに医療や介護分野に多大な影響を与えると予測されています。高齢者人口の増加に伴い、医療施設や介護施設の利用者が増え、医療従事者や介護職員の不足により、十分なサービスが提供できない可能性が考えられます。

特に、問題とされるのが「医療費」の問題です。後期高齢者の医療費の自己負担は基本的に1割です。対して、残りの9割は現役世代が担っています。2025年にはさらに、後期高齢者が増加し医療施設や介護施設の利用者が増えるため、現役世代の社会保険料負担が増大する可能性が考えられます。

このように、医療費全体の増加により、後期高齢者の負担割合や制度の見直しが議論される可能性があります。

2025年問題が各業界にもたらす影響とは

2025年問題が各業界にどのような影響をもたらすのか。特に影響が大きいと考えられる業界について解説します。

① 医療・介護業界

医療・介護業界では、前述のように後期高齢者の増加により、医療や介護サービスの需要が増大することが予想されます。これに伴い、医師や看護師、介護スタッフの不足が深刻化します。さらに、社会保険料や介護制度のサービスの質や利用者負担の見直しが求められます。

生活習慣病の予防や健康管理を通じて医療費の増加を抑える取り組みや、ICTやAIを導入することで効率化を図る取り組みなど、公的支援制度や地域の取り組みを活用しつつ、個人も健康維持に努めることが求められます。

② 運送業界

運送業界では、トラック運転手の労働環境の改善に向けて「働き方改革関連法」が2024年4月に施行され、ドライバーの時間外労働時間の上限を「960時間」に制限されました。既存のドライバーが対応できる労働時間が減少した結果、配送量を維持するために新たな人材が必要となっています。しかし、ドライバー不足が深刻化している中で人材確保が難しい状況です。さらに2025年には高齢の従業員が次々と離職していくため、若年層や多様な人材の確保を目指す必要があります。

なお、「2024年問題」でも運送業界は取り上げられました。人手不足という面で共通はしていますが、2024年問題は、「ドライバーの労働時間制限によるドライバー不足の深刻化」が原因であるのに対し、2025年問題は、「ドライバーの高齢化による離職(引退)増加」という点で異なります。

いずれにしても、両問題ともにドライバー不足が中心的な課題になります。高齢化が進む中での「人材戦略」と「地域経済の持続可能性」に焦点が当たり、中長期的な視点での対応が必要とされています。

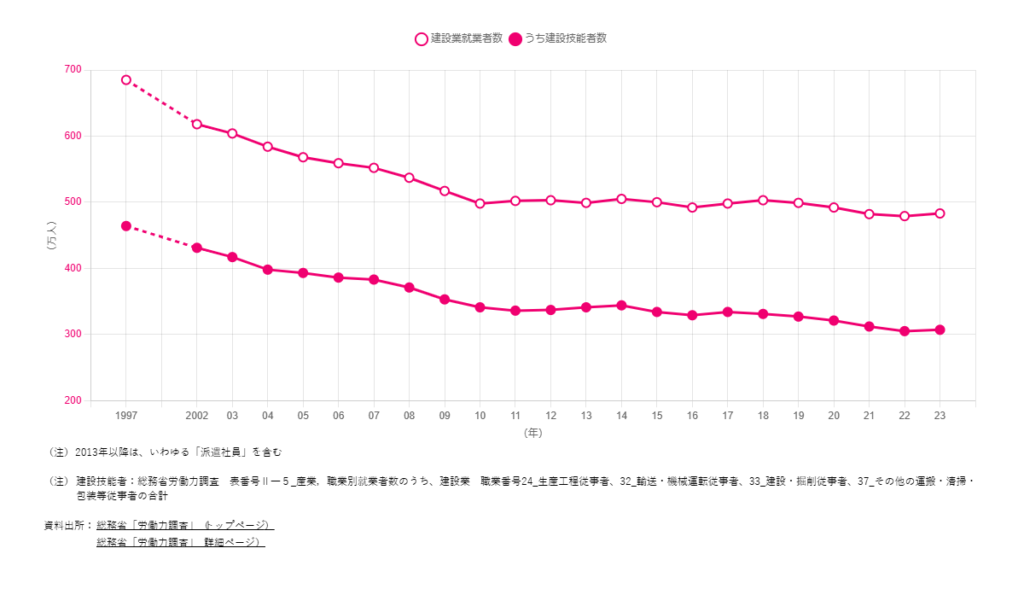

③ 建設業界

令和3年10月に発表された「最近の建設業を巡る状況について【報告】」(*1)によると、建設業界では労働者の高齢化が進み、若年層の参入が減少(29歳以下の割合は減少)しています。なかでも、現場の技術者や職人の減少が顕著であり、持続可能な業界構造の確立が課題とされています。対して55歳以上の従事者は増え続けています。

さらに、「建設業デジタルハンドブック 建設業就業者数の推移」(*2)によると、建設業就業者数は、1997年(約685万人)をピークとして減少が続いており、2023年はピーク時比70.5%の483万人まで減少しています。そのうち、建設技能者はピーク時(1997年464万人)比66.2%の307万人と減少しています。

こうした事態に対応するためには、補助金や支援プログラムを活用し、DXの推進(建設現場へのICT(情報通信技術)やAIの導入)に取り組むことが大切です。さらに、働きやすい環境づくりや給与体系の見直し、技能に関する教育プログラムなどの仕組みづくりを強化し、若年層への魅力向上とともに、労働環境を改善することも重要になってきます

(*1)【出典】:最近の建設業を巡る状況について【報告】

(*2)【出典】:建設業デジタルハンドブック 建設業就業者数の推移

2025年問題に向けて企業が取り組むべき対策とは

① 人材確保と働き方改革

2025年問題によって、労働力人口の減少が懸念されています。若手人材を惹きつけるため、給与水準の見直しや働きがいのある職場づくりを進め、女性、高齢者、外国人労働者を積極的に採用し、働きやすい環境を整備することが必要です。

ただし、労働環境の整備だけでは、人手不足は解消しません。既存システムの見直しをはじめ、DX推進によるデジタル技術を活用して業務効率を上げ、労働力不足を補うことが大切です。

② 高齢化への対応

高齢化により、シニア層が主要な消費者層となることが予測されます。この層に特化した商品やサービスの開発は、重要なビジネスチャンスとなります。特に、シニア市場の開拓と高齢者雇用は、企業の成長と地域社会への貢献に直結します。

③ 事業承継の計画と準備

後継者がいない場合は、事業承継の選択肢としてM&Aを検討することも選択肢の1つです。経営者の高齢化が進んでいる日本では、その解決策としてのM&Aによる事業承継はメリットが大きく、市場としてのポテンシャルも大きいです。M&A仲介会社など支援機関を活用して、まずは相談してみることも大切です。

まとめ│2025年問題について

2025年問題は多くの企業にとって避けて通れない課題ですが、早めの対策を行うことでその影響を軽減し、新たなビジネスチャンスに変えることが可能です。後継者がいない等でお悩みの場合は、廃業を選択する前に事業承継の選択肢も検討されることをおすすめします。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888