事業承継ファンドとは?中小企業の後継者問題を解決する新しい選択肢

【2025年10月更新】

事業承継ファンドは、後継者不在や資金面の課題を抱える企業にとって、経営のバトンタッチを円滑かつ計画的に進めるための有力な選択肢です。

しかし、ファンドを活用して成功するためには、単に資金を受け入れるだけではなく、「どのようなファンドを選ぶか」「どのように関係を築くか」といった戦略的な視点が欠かせません。

ここでは、事業承継ファンドを最大限に活用し、企業価値の向上と持続的な成長を実現するためのポイントを解説します。

目次

事業承継ファンドとは?

事業承継ファンドとは、後継者不足や事業存続に課題を抱える企業に対して、ファンド(投資会社)が出資や経営支援を行い、円滑な事業承継を実現する仕組みのことです。

中小企業の多くが「後継者不在」や「経営資源不足」といった問題を抱える中、事業承継ファンドが企業の成長戦略や経営改善を支援しながら、企業価値を高めて次世代に事業を引き継ぐことを目的としています。

なぜ今、事業承継ファンドが注目されるのか

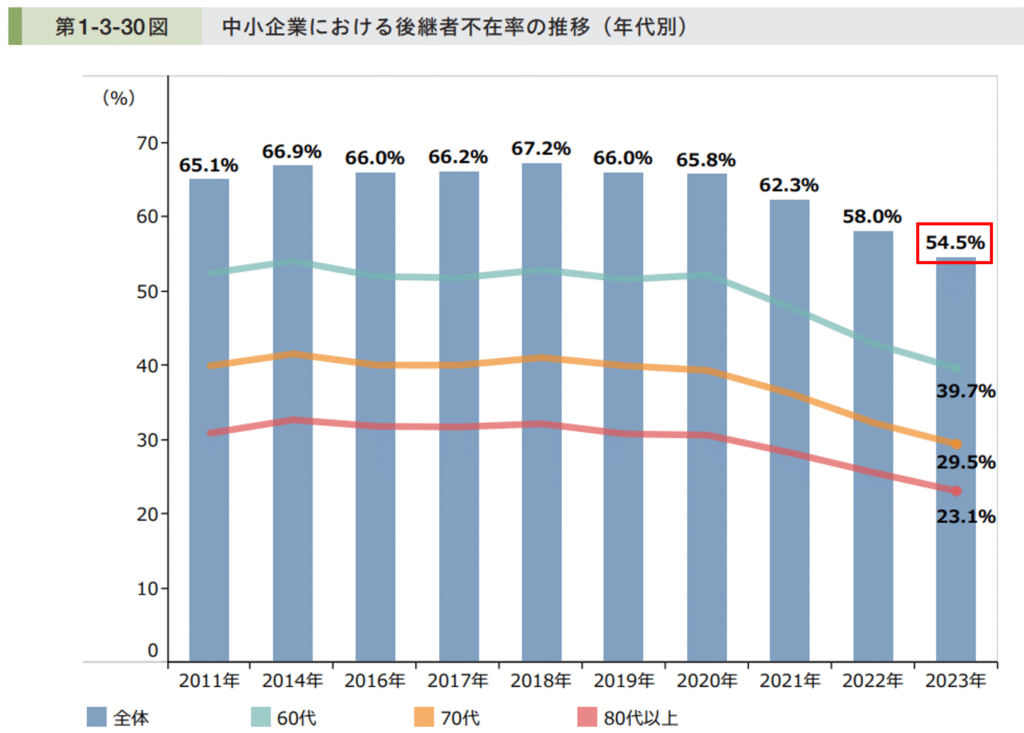

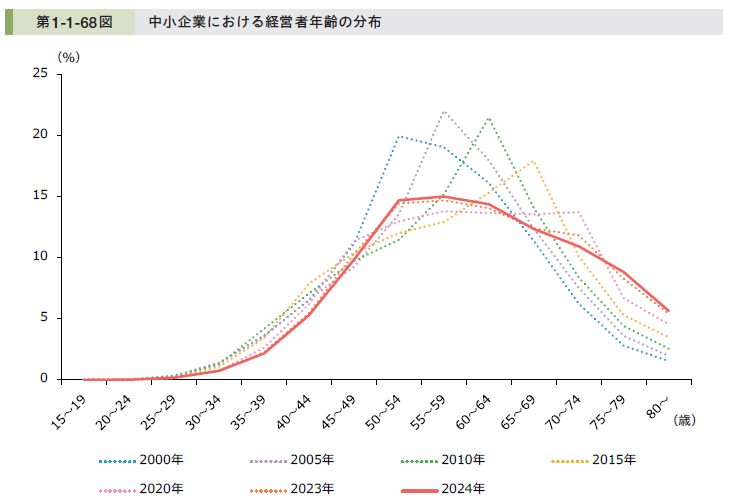

後継者不在と経営者の高齢化

中小企業庁の調査によると、日本の中小企業の54.5%が後継者不在。中小企業の経営者年齢の水準は依然として高く、60歳以上の経営者が過半数を占めています。今後10年で大量の事業承継需要が発生すると見込まれていて、廃業による雇用喪失・地域経済への影響が避けられません。

【出典:2025年版「中小企業白書」│中小企業庁】

事業継続と雇用維持への期待

事業承継ファンドを活用することで、後継者がいない企業でも事業継続・雇用維持・地域貢献を実現できます。

単なる売却ではなく、「企業を残す」「地域を守る」という社会的使命を果たす手段としても注目されています。

投資環境の整備と支援の拡大

国も事業承継を後押ししており、「事業承継・引継ぎ補助金」などの支援策が拡充。民間でも中小企業特化型ファンドが続々と登場し、資金だけでなく経営ノウハウの提供まで担うケースが増えています。

主要な事業承継ファンドの種類と特徴

事業承継ファンドは、運営主体や目的によって「公的ファンド」「地域金融機関連携型ファンド」「民間投資ファンド」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解することで、自社の状況に最適な支援先を見極めやすくなります。

公的ファンド(国や自治体が運営)

国や自治体が出資して設立された公的ファンドは、地域経済や雇用を守ることを目的としています。

単なる資金提供にとどまらず、経営再建や後継者不在企業の事業継続を支援するのが特徴です。

地域経済活性化支援機構(REVIC)や中小企業基盤整備機構などが代表例で、社会的意義の高い承継案件に強みがあります。

地域金融機関連携型ファンド(地銀・信金が出資)

地域の銀行や信用金庫などが中心となって運営するファンドです。

地元企業の事業承継や経営改善を支援し、地域経済の活性化を目的としています。

金融機関とのつながりを活かし、企業の実情を踏まえた柔軟な支援が受けられるのが特徴です。

地域密着型の中小企業に適しています。

民間投資ファンド(プライベートエクイティ型)

民間の投資会社が運営するファンドで、企業価値の向上と投資回収(売却・上場)を目的としています。

経営改善・組織改革・M&A支援などを通じて短期間での成長を実現する実行力が強みです。

成長フェーズにある企業や、再生を目指す中堅企業に適しています。

事業承継ファンドのメリット

事業承継ファンドを活用することで、後継者不在や経営課題を抱える企業でも、単に会社を存続させるだけでなく、「成長」や「企業価値の向上」を同時に目指すことができます。

資金面の支援だけでなく、経営の専門家が伴走してくれるため、承継を成功に導きやすい点が大きな特徴です。

資金調達のハードルを下げられる

事業承継ファンドを活用すれば、自社だけでは難しい規模の資金調達が可能になります。

特に、後継者不在を理由に銀行融資を受けにくい企業でも、ファンドによる出資を通じて必要な資金を確保できます。

これにより、老朽化した設備の更新や新事業への投資、海外展開など、将来に向けた積極的な経営が実現しやすくなります。

経営ノウハウの提供を受けられる

事業承継ファンドには、経営経験が豊富な専門家が関与しており、資金提供だけでなく、経営面でもさまざまな支援を受けることができます。

たとえば、業績が低迷していた企業が、経営体制の見直しやコスト削減を進めたことで黒字化に成功した例もあります。

外部の専門的な視点から経営課題を可視化し、改善・成長へ導くことが可能です。

事業の継続と雇用を守れる

経営者が引退しても、ファンドが経営を引き継ぐことで会社を継続できるため、従業員の雇用を守り、取引先との関係も維持できます。

経営者の交代後も、新たな経営陣が安定した運営を続けることで、「廃業せずに会社を未来につなぐ」という事業承継の本来の目的を実現することができます。

企業価値を高め、成長を後押しする

ファンドの支援を受けることで、財務体質の改善や事業戦略の再構築が進み、結果的に企業価値が高まります。

不要な事業の整理や強みのある領域への集中、新規市場への進出など、経営をより効率的かつ成長志向に変えていくことができます。

その過程でブランド力や競争力も向上し、企業としての存在感が高まります。

将来のM&Aや上場(IPO)にもつながる

事業承継ファンドの支援により、企業の経営基盤やガバナンス体制が整うことで、

将来的に他社とのM&AやIPO(新規株式公開)といった次の成長ステージに進む可能性も広がります。

たとえば、ファンド支援で業績を回復した企業が大手企業に高値で買収されたり、上場によって資金調達力を高めるケースもあります。

つまり、事業承継ファンドは「経営の終わり」ではなく、「次の成長への始まり」となる手段なのです。

事業承継ファンドを活用する際に気を付けたいこと

経営方針や意思決定に変化が生じる可能性

ファンドが出資や経営権を取得する場合、経営方針や意思決定のプロセスに影響が及ぶ可能性があります。

経営のスピードが上がる反面、ファンド側の意向を反映した経営判断が求められることもあります。

そのため、事前に「どの範囲まで経営に関与するのか」を契約で明確にしておくことが重要です。

短期的な利益目標に偏るリスク

多くのファンドは、一定期間(3~7年程度)で投資回収を目指すため、短期的な業績改善や収益性向上を重視する傾向があります。

その結果、コスト削減や人員再編などの短期的な施策に偏る場合もあるため、長期的な企業価値向上の視点を共有しておくことが大切です。

将来的な売却やIPOを前提とした経営になる

事業承継ファンドは、最終的にM&AやIPO(株式上場)によって投資回収を図るケースが一般的です。

そのため、「ファンドの出口戦略(エグジット)」の方針を理解し、自社の経営方針と整合性が取れているかを事前に確認しておきましょう。

契約条件・コスト構造を正確に把握する

ファンドとの契約には、出資契約料、経営報酬、成果報酬(キャリー)などの費用が発生する場合があります。

契約前に報酬体系や費用発生のタイミングを明確に確認しておくことで、予想外のコスト負担を防ぐことができます。

経営体制や企業文化への影響を考慮する

ファンドが関与すると、経営管理やガバナンス体制の強化が進む一方で、従来の企業文化に変化が生じることもあります。

従業員や取引先に混乱が生じないよう、事前に新体制の方針を丁寧に説明し、信頼関係を維持することが重要です。

事業承継ファンドを成功させるためのポイント

事業承継ファンドを上手に活用することで、後継者不在の課題を解決しながら、企業の成長や再生を実現することができます。

しかし、成功させるためには、ファンド選びから契約・経営支援の受け方まで、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

自社に合ったファンドを選定する

ファンドには、短期的な投資回収を目的とするタイプから、長期的な経営支援を重視するタイプまでさまざまな種類があります。

自社の規模・業種・課題に応じて、どのような支援スタイルが合っているかを見極めることが大切です。

投資実績や支援事例、担当チームの経験なども比較検討して選びましょう。

目的と目標を明確にする

事業承継ファンドを活用する際は、「資金調達」「経営再建」「成長戦略」「海外展開」など、明確な目的を持つことが成功の鍵です。

何を達成したいのかを明文化し、ファンド側と共有することで、方向性のずれを防ぎ、効果的な支援を受けられます。

経営権・意思決定の範囲を明確にする

ファンドが出資する場合、どの範囲まで経営に関与するのかを事前に合意しておく必要があります。

役員選任や重要な投資判断など、どのレベルで共同決定を行うかを契約で定めることで、後のトラブルを防止できます。

また、経営陣の独立性をどこまで確保するかも重要な検討ポイントです。

売却(エグジット)条件をあらかじめ確認する

ファンドは一定期間後に売却(エグジット)やIPOを行うことを前提に投資を行います。

自社にとって不利なタイミングでの売却を防ぐためにも、契約段階で売却条件・期間・方針をしっかり確認しておきましょう。中長期的な成長を見据えた条件交渉が大切です。

ファンドを「経営パートナー」として信頼関係を築く

事業承継ファンドを成功に導く最大のポイントは、ファンドを“資金提供者”ではなく“経営パートナー”として捉えることです。

定期的な報告・相談を行いながら、ファンドの知見を積極的に活用することで、経営課題の早期解決と企業成長を実現できます。

社内外への説明と理解を得る

経営体制が変わる際には、従業員や取引先の理解を得ることも欠かせません。

新体制の方針やファンドの支援内容を丁寧に説明することで、信頼関係を維持し、スムーズな承継を進められます。

まとめ│事業承継ファンドを成功に導くために

事業承継ファンドは、資金面だけでなく、経営ノウハウや成長戦略を支援してくれる“パートナー”でもあります。

ただし、成功させるためには、ファンドとの信頼関係を築きながら、経営方針や目的を明確に共有することが欠かせません。

自社に合ったファンドを選定し、契約条件やエグジット方針を十分に理解したうえで活用すれば、

事業承継を「終わり」ではなく「新たな成長の始まり」に変えることができます。

株式会社たすきコンサルティングでは、企業の想いやビジョンに寄り添い、最適なファンド選定からM&A・事業承継の実行支援までを一貫してサポートしています。

事業を次世代へつなぐための最適な選択肢として、ぜひお気軽にご相談ください。

当社では、M&Aに精通した経験豊富なコンサルタントが在籍しております。 是非、コンサルタントとの無料相談をご活用ください。

株式会社たすきコンサルティング

お電話でのお問合せ ➿0120-007-888